郷土誌かすがい 第2号

昭和54年3月1日発行(第2号) ホームページ版

二子山古墳全景 南西から平成4年撮影

味美古墳群

地方豪族の墳墓として、尾張地方にも幾つかの前方後円墳が在る。

その発生は、3世紀末の畿内とされており、大和政権の成立とも深い関わりをもっている。方形と円形を組み合わせたこの墳丘は、一般に全長100メートルを越すものが多く、その築造方法に謎が残されている。

この味美古墳群は「二子山」(全長94メートル)を代表として、「白山神社」、「春日(かすが)山」という3基の前方後円墳と、円墳の「御旅所」、それに消滅した「白山藪」(名古屋市味鋺)から成っている。時代は5世紀末から6世紀初頭と推定され、「二子山」、「白山神社」の周溝からは、多くの須恵質円筒埴輪片(すえしつえんとうはにわへん)が採集されている。市内下原地区は、尾張地方における須恵器生産発祥の地として有名であるが、下原二号窯から多量の円筒埴輪が出土しており、二子山古墳との関連が注目される。ロクロ成形及び窖窯(あながま)による須恵器焼成技術は、およそ5世紀に大陸から畿内に伝来したとされており、畿内から当地方への伝播(でんぱ)が以外に速かったことがわかる。渡来系部族(とらいけいぶぞく)を媒体として、尾張豪族と中央豪族との密接な関連がうかがわれて、興味深い。

大下武 市文化財保護委員記

郷土誌探訪

郷土誌探訪では、私たちが住んでいるこの地方の歴史的事象・人物などに、複数の視点からそれぞれの研究者に記述していただき、郷土かすがいを展望していきます。

今回は、「日本武尊」について、熱田神宮権宮司岡本健治氏と、春日井市文化財保護委員伊藤浩氏にお願いしました。

日本武尊(やまとたけるのみこと)の伝承と地名

熱田神宮権宮司 岡本健治

千幾百年の昔、当時、多くの小国に分かれていた日本の統一という困難な仕事が進められていた。古事記、日本書紀は、30歳の若き生涯をその大事業にささげられた日本武尊のお姿を、感動をこめて伝えている。

尊にまつわる伝承は、ただ記紀だけに止まらない。記紀が述べる熊襲(くまそ)・蝦夷(えぞ)平定の旅程を軸として全国に数多く残されている。同一人物の伝承口碑としては、恐らく全国至る処に足跡を残した弘法大師と共に、最も多いものの一つであろう。

それを知る手掛りの一つとして、尊をお祭りしている神社がある。日本武尊を祭神とする神社の数は、全国に2,006社。その一社一社に日本武尊とつながる伝承が残されている。分布も北は北海道から南は鹿児島まで、沖縄を除く全都道府県に及ぶ。その中で、愛知県が最も多く、 320社、次いで群馬(154社)、埼玉(146社)、神奈川(143社)、千葉(120社)、東京(113社)、茨城(113社)など、関東各都県にそれぞれ100社以上あり、50社以上の県は、福島(63社)、青森(62社)、岐阜(62社)、長野(61社)、栃木(58社)、静岡(54社)、福岡(51社)、山梨(50社)などである。

日本武尊の遠征順路にあたる、中部・関東などに多いのは当然だが、順路と離れた地方にも尊を祭る神社がある。青森・山形などには、延暦年間に奥羽鎮定に赴いた坂上田村麿(さかのうえたむらまろ)が、尊の御加護を願ってお祭りしたと伝える神社が多い。

数多い日本武尊の伝承の中には、現在残っている地名の起源になっているものがある。愛知県以外からその幾つかを拾い出して見よう。

まず、県名、国名の起源になっている伝承には、お隣りの三重県がある。日本武尊が伊吹山で病気になられ能褒野(のぼの)でおかくれになる直前、「私の足は三重に曲がってもう歩けない」と嘆かれたことから、その地を三重といったという。古事記が伝える話である。九州には佐賀県がある。肥前風土記によれば、「昔、楠の巨木があり、野山を蔽っていた。日本武尊は勢いよく茂った様子を賞でて、この国は栄(さか)の国といふべし、と仰せになった。以後この地を栄の郡といった」とある。栄の郡は今の佐賀市附近と推定される。「栄」が「佐賀」となったと考えて間違いあるまい。

国の名では、「尊が井戸を掘られて美しい清水で手を洗われた時、袖が濡れたので、袖をひたすという意味で常陸(ひたち)という国の名がついた」と常陸風土記は伝えている。加賀の国名のおこりは、尊を歓迎して集まった土地の人々が、その勝利を賀し奉ったことから始まったという。金沢の兼六園に尊の銅像が建てられているのは、この伝承によっている。

その他、関東地方をさして「あずま」というも、日本武尊が弟橘媛(おとたちばなひめ)を偲(しの)ばれた「吾妻はや」という痛切な嘆きから始まった。尊が火攻めにあって草を薙(な)ぎ払った焼津・草薙(静岡)、尊を助けるため海に身を投げた弟橘媛の死を悲しみ、その地を立ち去れなかった尊の姿から「君去らず」と名づけられた木更津(千葉)、尊を救った清水の湧く醒が井(岐阜)など、よく知れた地名を始め、現在なお多く各地に残されている。

こうした日本武尊にかかわる伝承をたどっていくと、意外なことに、武将としての伝承よりも、橋・道・港・井などをつくり、美しい自然を賞めたたえ、医薬・耕作の法を教える、穏やかな尊の姿を浮き彫りにした伝承が多いのに気づく。愛する人を失った悲痛な尊の姿や、部下たちとの間のこまやかな情愛の流れを物語る伝承も少なくない。尊が、連歌の祖とたたえられるのもその一例である。

古くから、全国にわたって語り継がれてきた日本武尊の伝承は、尊を敬慕する人々の心のなかに生き続けてきた尊のお姿を知る大切な鍵なのである。

春日井市内に残る日本武尊の伝説

春日井市文化財保護委員 伊藤浩

内津町から神屋町に至るまでの下街道(国道19号線)には、日本武尊の伝説にまつわる地名がつけられている。

日本武尊は、景行天皇ころ、大和勢力を西に東に伸ばすため派遣された、多くの武将の総称で、歴史上は架空の人物である。

尊は東征を終えられて、帰路を甲斐、信濃、美濃へととられた。美濃と尾張の国境の峠を越えられた時に、一つの大事件が起こった。それを、尾張連清種(おわりのむらじきよたね)の選述した「熱田縁起」によって話をすすめよう。日本武尊が尾張に帰り篠城(しのき)に到着して、内津の坂を下られる頃、副将軍建稲種命(たけいなだねのみこと)の従者久米八腹(くめのやはら)が、命が駿河の海に投じて水死されたと早馬をもって知らせて来た。尊はこれを聞き悲泣して「現哉(うつつかな)現哉」と言われたので、この語をとり「内津(うつつ)」と称するようになった。

なお、その死因については、建稲種命が羽美しく声面白い異鳥が海上に飛翔するをみ、これを捕らえ日本武尊に献上しようとし、追いまわすうちに突風が起こって、乗船が転覆し溺死したと書かれている。尊は内津の山中に祭壇を設けて、建稲種命を祀られたのが、現在の内々(うつつ)神社の起源といわれる。

ちなみに建稲種命は、天香語山命(あめのかごやまのみこと)の後裔、小豊命(おとよのみこと)の子、熱田の宮で日本武尊と結ばれた宮酢姫(みやずひめ)の兄で、尾張氏の祖といわれている。

ついで、西尾町については「張州府誌」によれば、西尾の小字「駒返」に馬蹄石(駒の爪)があり、この地で今一度内津山の方をふり返られたので、蹄の跡が石の上に残ったとし、馬の尾が西を向いたので西尾と呼ぶようになったと、里人は言い伝えている。私見としては内津山の尾根の西端に当たるところから、この地名がついたと思う。

しかし、この地にある西尾小学校の校章は、その馬蹄をペンの組み合わせた形で受け、その中に西の字を描いている。終戦までは武の神様と言うことで、ペンでなく剣で受けていたのも興味深い。

馬蹄石は、国道19号線沿いの安祥寺(あんしょうじ)入口のすぐ北側にあるが、道路の拡幅、かさ上げ等によって土に埋もれていたものを、先年西尾の老人クラブの方々によって掘り出されたのを機会に案内板も立て、上から見えるようになった。

「明知」では、夜が明けあたりが知れるようになって、「神屋」では、仮殿で休憩された神の休まれたいえ(家)から、神屋と言い、その際、手を洗われたところを御手洗(みたらし)と言っている。

御手洗は、現在坂下小学校正門の北、市道白山線を越えたところの木立の中で、ネオポリス、欅ケ丘が開発されるまでは、きれいな湧水が冬も渇れることなく流れ出ていた。このあたりの小字名は御手洗となっているのも、このためであろう。

この湧水は信仰と結びついて、昔からこの水で目を洗えば眼病はなおり、手を洗えば「ひび、あかぎれ」も直ちになおるということで、お詣りする人が多かった。終戦時までは、この泉の周りにある杉の大木に、しめ縄が張ってあって安全と繁昌の神様として崇敬され、お礼参りに名前を書き入れた手拭いが沢山かかっていた。終戦後しばらく忘れられていたが、5年前に心ある人々の発起で、御手洗社奉賛会がつくられた。小祠を移して案内板も設置されてからは、お参りする人もだんだん増え、お供えのお酒なども見え、戦前のようなお礼参りの手拭いも、ちらほらかかるようになった。

なお、柏井町の柏は、神の降りられるかたい青い葉の木をさし、井は、きれいな水の出るところで、日本武尊の昼食の御膳水を汲んだところといわれている。

古語で、膳、膳夫の字を、「かしわ」、「かしわで」と呼んでいるのもこれに通ずるのではないか。

ただし、当時の柏井は現在のところより南の低地で、上条、下条、中切あたりの地域であった。

つづいて、日本武尊は熱田の宮、宮酢姫のもとへ急がれるのである。

次号は、「覚明霊神と御嶽講」の予定です。

ふるさとの歴史

古代 古墳と古窯

大下武 市文化財保護委員

墓制の変遷は、各時代の生死観を物語って、興味深い。例えば縄文時代の人々の多くは、屈葬(くっそう)と称する、手足を折り曲げた形で、土壙(こう)に埋葬された。

その形は、(1)胎児の姿に似せ、再生を願ったともいい、又、逆に、(2)死を忌み嫌う故に、時として石を抱かせ、窮屈な姿で埋めたともいう。この相反する二つの解釈は、共に、死者に対面した者の本能的な反応であって、両者の奇妙なバランスの上に、各民族、各時代は独自の葬制を生み出していった。

最近関心を集めている弥生時代の方形周溝墓(しゅうこうぼ)は、次の点で重要である。まず埋葬地点の周囲に、方形の溝を掘ることで、墓域を明確にしたこと、更に、次代の古墳出現に手掛りを与えていることである。

墓域の明確化は、北九州を中心とする支石墓にも見られる様に、勝れた指導者の尊厳を具象化したものと考えられる。死者への畏(おそ)れと敬愛は表裏をなす。原始的宗教には必ずといって良い程、畏れが隠されている。死に関与せぬ宗教はあり得ないだろう。死の尊厳化は、更に、古墳の出現によって権威づけられ、しばしば祭祀の対象ともなる。前期古墳が、見晴しの良い丘陵上に造られたのは、当然であろう。民(たみ)の生活の場は、既に平地である。墳墓の主は、死という不変の高みから彼等の生き様を見守り、又、逆に民は小高い墳丘を拝しつつ、豊饒(ほうじょう)を祈ったであろう。

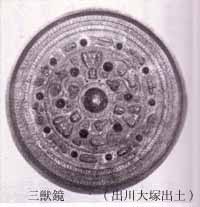

当市における古墳の出現は、出川(てがわ)である。全長45メートル、高さ5メートルの堂々たる円墳であり、「出川大塚」或いは「王塚」の名称がいかにも相応(ふさわ)しい。頂上附近の遺体を埋葬した粘土槨(かく)からは、鏡・玉といった当時の支配者を示す副葬品が出土したという。恐らく庄内川沿いの、大留から篠木にかけて、一大勢力を保った首長の墓であったろう。篠木2号墳も粘土槨であり、御遷化(おせんげ)古墳を含めて数代に亘る文化圏の存続が考えられる。

やがて大和政権の強化に伴い、中央集権的な支配の枠に組み入れられるなかで、前方後円噴を中心とした味美古墳群の成立を見る。全長94メートルの二子山古墳はその最たるものであり、周溝を含むこの大規模な土木技術は、当然、農業にも利用されたはずである。勝川以西の低地開発を背景とした新しい文化圏形成の事情を、味美古墳群成立の裡に読みとることは、さほどむつかしくない。

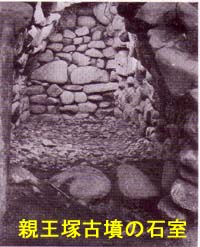

土木技術の向上による生産力の増大は、やがて古墳の在り方を変えていった。6世紀も半ばを過ぎると、巨大な古墳は影をひそめ、代わって小規模ながら数多くの古墳(円墳)が各地に見られ、遺体の埋葬方法にも変化が現われる。後期古墳の主役たる、横穴式石室の出現がそれである。

前期古墳の粘土による棺の密閉と、後期横穴式石室との間には、「死後の世界」に対する考え方の上で、大きな相違がある。石室入口の閉塞石を取り除いて、狭い羨道(せんどう)を通り、棺の安置された玄室に至る。この距離は10歩に満たないだろう。しかし、例えば古事記の中で伊邪那岐命(いざなぎのみこと)が愛する伊邪那美(いざなみ)を黄泉(よみ)(死)の国に訪れ、タブーを犯してまで死者の姿を垣間見、その変わり果てた姿に驚き、様々な恐怖にうち震えながら、生の国に帰還する物語から、横穴式石室を連想することは無理であろうか。雷神(いかずちのかみ)に、又、鬼と化した妻に追われる恐怖は、漆黒の闇の中では僅か数歩でさえ、充分過ぎるほどだ。

伊邪那美が生の世界へ戻れぬ理由は、(注)「吾(あ)は黄泉(よも)戸(へ)喫(ぐい)為(し)つ」とある。むろん生の世界の投影ではあるが、死の世界は明確に自立している。死は忌むべきものかも知れないがやはり死者の館には、死者の日常がある。後期横穴式石室からおびただしい数の日常雑器耳飾り、刀子(とうす)などが伴出することに注目したい。

当市で発掘調査され、復元保存されている古墳は、高蔵寺3号墳、親王塚古墳、廻間(はざま)1号墳、同7号墳の計4基である。いずれも、後期横穴式石室であり、7世紀後半から末と推定される。この時期に共通する副葬品として、坏(つき)、短頸壷(たんけいこ)、坩(かん)、提瓶(ていべ)等の須恵(すえ)器、及び土師(はじ)質の坏・壷(つぼ)、金環、刀子、直刀が出土しており、親王塚では、人骨の一部も発見されている。弥生式土器と同系列の土師器に対し、須恵器の出現は焼き物の歴史に、一つの画期をなすものであり、ロクロ技術の伝来と共に、堅く精緻(せいち)な陶器生産を可能とした。無論大陸からの渡来人にって伝えられたもので、畿内から、次第に条件のよい地域へ伝播したようである。従来の焼成より、およそ500度高い熱を得る為、丘陵傾斜面に密閉した窯が築かれ、良質の粘土と大量の薪が必要とされた。

古墳時代から平安時代に至るまで、窯の構造及び施釉(せゆう)の有無に多少の変化はあるものの、基本形は変わらない。東海地方がこの時期、一大古窯群を形成し得たのは、小牧・桃山・高蔵寺・瀬戸から、猿投山麓にかけて、第三紀層(良質粘土層を含む)からなる丘陵地に恵まれたせいだろう。特に下原、及び東山(名古屋)地区では、古墳時代の埴輪が須恵器窯で焼成されており、築窯年代を知る上に、重要な手掛りを与えている。春日井市内の古窯は、奈良朝の須恵器窯が圧倒的に多い。最も古く下原地区に築かれた窯は、以後潮見坂・坂下・高蔵寺といった周辺部への広がりを見せ、やがて、小牧市高根方面で、平安瓷器(しき)(灰による施釉陶器)を開花させる。桃山で数基の瓷器窯が発

見されたことも、地域的な連続性を示唆している。

古墳と古窯、この物言わぬ二つの遺跡から、古代のふる里を再現することは至難の業(わざ)であろう。しかし、自由な想像力を充分に生かせる世界であり、王者の墳墓に、それを築造する多くの民の姿を見るのもよい。二昼夜にわたって薪を燃やし続ける窯焚きの姿も鮮明に映るはずである。云い訳じみるが、書き足らない部分を読者諸賢の想像に委ねる次第である。

(注)黄泉国のかまどで煮炊きしたものを食べると黄泉国の者になり切って、再び現し国へは帰れないと信じられていた。……古事記祝詞から

市内の遺跡と調査報告書(春日井市遺跡発掘調査報告書第1~5集)

- 旧石器遺跡 梅ケ坪遺跡(小牧面縁辺に位置、旧石器晩期と推定される。未発掘)

- 縄文遺跡 篠木遺跡(鳥居松面縁辺に位置、縄文晩期後葉、土器出土)石器散布地としては、細野・高座山・田楽がある。

- 弥生遺跡 南東山遺跡(鳥居松面縁辺、中・後期、石・土器・住居址=報告書第4集)

大留遺跡(鳥居松面縁辺、最末期、土器片=報告書第5集) 王子遺跡(春日井面、中・後期、土器片) 神領より銅鐸出土。 - 初期古墳 出川大塚(出川町丘陵縁辺、銅鏡・勾玉・石釧他、直径45メートル)

- 中期古墳 オセンゲ、篠木2号・3号・9号(いずれも円墳) 高御堂(堀之内町・前方後円墳、全長40メートル余) 二子山・白山神社・春日山(味美、いずれも前方後円墳) 南東山(勝川、円筒埴輪出土)その他

- 後期古墳 欠ノ下(西尾町、横穴式石室をもつ、直径15.6メートル、円墳) 高森山(報告書第1集) 親王塚・廻間1号(第3集) 高蔵寺2・3・5号、明知1号(第6集)その他、市内各地に古墳群があった。

- 最後期古墳 大久手(竪穴式、奈良期)

- 須恵器窯 下原2号(古墳期) 高蔵寺・潮見坂古窯群(奈良期、第2・3集)桃花園古窯群(瓷器窯を含む、第5集)

- 瓷器窯 桃山古窯群(平安期、近日刊)

- 行基窯 内津1号窯(鎌倉期、近日刊)

都市化の進む中で、一旦は消えてしまったかに見えた年中行事も、市内のどこかで、姿を変え日を変えて生き続けている。ここでは、旧暦春〔1月から3月〕の行事の中から、正月行事を除いたものについて取り上げてみたい。

春の年中行事

安藤弘之 春日井郷土史研究会々員

初観音

観音様の縁日は毎月18日であるが、とくに正月18日は初観音といい、この日参詣すれば功徳が大きいという。竜泉寺や白山の観音様は、近郷からの参詣客で賑わう。十一面観音を祭る白山町円福寺の観音堂では、旧暦の18日に近い日曜日に合わせて行われるが、厄年の人が厄払いを受けたあと、堂の回りにしつらえた餅棚に上り餅投げをする。昔は餅に代わる「おかず」だったという。

初牛

旧暦2月最初の牛の日を期して稲荷社に参詣する風習がある。稲荷は稲生(いなり)で農業神とする説があり、農家では繭の形をした「まゆだんご」を供えたり、「おかず」を作ってお供えしたあと、こどもに分けたりしたものである。松新町の光春稲荷は、伏見稲荷の眷族(けんぞく)の分霊を迎えて祭ったといわれ、旧暦のこの日には、100盆近い盛大な餅投げが行われる。初午が早く来る年は、火事が多いなどといった俗信がある。寺子屋時代には、この日に子弟を寺子屋に入学させる風習もあったという。

お天道(てんと)迎え

旧暦2月の「中(ちゅう)」春分の日を「お彼岸の中日」という。古来、彼岸団子を供えて仏を祭る日である。「暑さ寒さも彼岸まで」のたとえのように、すっかり春めいて来るところであり、種子まきの目安ともなっている。子どもたちにとっては、東に向いて野山に出かける楽しい日で、高蔵寺の鹿乗橋付近や中央線の生目(なまめ)橋付近は露店も出て、大変な賑わいであった。午後になって陽が西に傾くと帰ってくる。朝の「日迎え」に対して、帰りは「日送り」ということになる。今は墓と寺へ参詣することだけが行われている。

桃の節供

旧暦3月3日は五節供の一つである。もともとは祓(はらえ)えの行事として、その時限りの人形(ひとがた)を草や藁で作ってなでものとし、川に流す除厄の行事であった。これが今のような雛祭りとして普及するのは近世になってからで、親戚からは男児に清正や馬、女児には内裏雛・塩汲・女形(おやま)人形などを贈る風習に変わった。桃や椿の花をさし、ヨムギの草餅や染め粉で色をつけた菱形の餅を切って、これにアサリの串ざしなどを添えて供えたり、桃酒といっしょに、ツボの味噌あえにヒモノも供える。竹にさした餅花・竹にぶらさげたワケギなども飾られた。

坂下地方に残る「がんど打ち」という言葉は、もともとガンドー、すなわち盗み食いを意味する言葉で、当日、子どもたちが家々を回って、アラレや菓子、イリ豆などの供えものをもらって歩く行事以前の、古い習俗が言葉としてだけ残ったものであろう。

弘法さまの命日

旧暦の3月21日は弘法大師の命日。1か月遅れの4月21日か旧暦の日そのままに行われている。レンゲや菜の花の咲く野道を、巾着を下げた善男善女が三々五々、「南無大師遍照金剛(へんしょうこんごう)」と書いた道案内の幟旗を目印に、村から村へと渡る風景は、今も変りはない。お参りする人には菓子やオカズの施しものをする。一軒だけでするところもあるが、「寄せ弘法」といって、講組の者が宿に持ち寄って施しをすることが多い。

みんなの広場

投稿歓迎

内容:文化・文化財関係

字数:400字詰原稿用紙1枚半程度

宛先:柏原町1市民文化センター内文化体育課

校区の地名を調べて

東中郷土研究部部長 森谷保之

私たちは「春日井の地名」という本をもとにして、校区の古い地名が住民にどれくらい知られているかを小字(こあざ)ごとに調べて文化祭で発表しました。

約500人に質問したところ、今住んでいる場所の古い地名を知っている人が21パーセント、知らない人が79パーセントでした。そこで、古い地名を知っておく必要があるかどうかを質問したところ、知っておく必要がある49パーセント、知らなくてもよい51パーセントでした。知っておいた方がよいという理由は「昔のことだから貴重だ」、「昔の様子が地名でわかる」、「親しみがある」、「古いことが忘れられてゆくのがさみしい」などで、知らなくてもよいという理由は「知っていてもしかたがない」、「あとの世代に残すほどの大切なものではない」、「今のままで不自由しない」などがありました。

部員の感想としては、「地名を知らない人が多すぎる」、「地名の由来を知りたい人が予想より多かった」、「励ましてもらってうれしかった」などが出ました。

この調査をもとに、私たちはもう少し深く春日井市のことを考えてみたいと思います。

尾張文化の会

責任者 寺岡光明

春日井市内の旧蹟を訪ね、その輪を拡げて愛知、岐阜、三重、静岡から奈良、京都方面まで足を延ばして、古寺や仏像の探訪を行っています。会員数は40名を越し、毎月1~2回見学して、今のところ「見る」、「知る」だけが勢一ぱい、何れは調査研究することを目的とし、年2回機関紙「源流」を発行、他の文化団体との交流を深めています。特に東三文化会(豊橋)、気南文化友の会(春日井)の皆さんとは、合同にて会合を行い親睦を深めると共に、その都度御指導願い勉強させて頂いております。

会員は、春日井市内の方が殆どですが、少数の市外在住者も含まれています。一家族一単位の会員制ですから、家族中の誰でもが参加できるのです。見学行は、一人の時もあれば十数名の時もあり一定しません。説明には、見学地の先輩の助けを借りたり、会員中の奉仕によっています。結構楽しく巡っています。

私のラピス・ラズリ シルクロードの旅から

聖霊短大講師 三上稲子

一昨年の夏、シルクロードの十字路といわれるアフガニスタンに旅をしました。エジプト、メソポタミア、インドの古代文明が、当時バグトリアといわれたアフガアニスタンを通って接触していたということです。

中国、ローマ、インド、イランなど東西南北各地からの交易品は、金銀、宝石、絹、茶、スパイス、毛皮、汗血馬などで、それとともに仏教の伝播もありました。その中にアフガニスタンで採れた貴石「ラピス・ラズリ」がありました。

ラピス・ラズリは、中央アジアの空を映したような深い藍色の石で、ペンダントや指輪にされ、古代、王侯から庶民まで沢山の人々に愛されたといわれています。

旅の途中、ターバン姿のおじさんの銀細工屋の店先で、遺跡から拾い出したような古めかしいラピス・ラズリの指輪をみつけました。その沈んだ不思議な色に魅せられて、思わずそれを求めてしまいました。

オアシスのチャイハナ(茶店)で熱い茶を飲みながら、指のラピス・ラズリをみつめていると、ふと、古代文明の中にいるような私を感じました。それは、広い空いっぱいに砂煙をたちのぼらせている広大な砂漠、きびしい自然のなかで、何千年の昔を伝えてきた遺跡の雄大さとともに、この石にも長い歴史が刻みこまれているからかもしれません。

その昔、薄幸の貴人を飾っていたか、幸せな恋人の誓いを果たしていたか、私のラピス・ラズリは深く沈んだ色をたたえて黙っていました。

お知らせ

資料収集にご協力を

市民文化センターでは、次の資料を収集しています。ご協力を。

- はた織り機

- 八間行灯(宿屋などで使った大型のあんどん)、ヒョウソク、イオウつけ木、その他の発火・照明具

- 明治以前のこよみ

- 正月用掛軸(鶴亀・旭日を除く)又、次のような正月風習をご存知の方

主な正月飾りを土間・神棚で行った

玄関に魚貝類を掛けた

仏壇に何か特別のことをした

万才師以外の芸人や縁起物売りが廻ってきた。 - お年玉として餅をもらった。

- 門松をとり払う時、跡に残しておく小枝の名、又は、この風習の名(当地方での)

展示案内

市民文化センター

常設展―春日井の自然・民俗・考古

特別展―稲刈・脱穀・籾すり・精米用具の変遷

郷土館

下街道をテーマとした交通交易展を行っています。又、旅・街道・交易に関する資料を収集しています。ご協力を。

郷土誌かすがいの友の会会員募集

本誌を支え、発展向上させるための母体として「友の会」組織を発足させます。あなたもぜひ会員になってください。

会員の方には季刊「郷土誌かすがい」を送付します。

年会費= 300円

申込み=住所・氏名・年齢・職業を記入の上、会費として切手 300円分を同封し、柏原町 1-97-1 市民文化センター内文化体育課へ

郷土誌史刊行物のご案内1

<市立図書館蔵>

【歴史】

春日井市史(市)・春日井史(太田盛一)・高蔵寺町誌(高蔵寺町)・さかした(坂下町誌編委会)・しもはら(伊藤守雄)・郷土文化論集(安藤直太朗)・郷土史の散歩(伊藤浩)・勝川風土誌(大脇二三)・校区の歴史を訪ねて(知多中郷土クラブ)・下街道(市教委)

【人物】

贈従五位林金兵衛翁(同顕彰会)・小野道風(安藤直太朗)

【民俗】

春日井の民俗と文化(安藤直太朗)・春日井の民俗・春日井の民具・春日井の伝説・春日井のむかし話・春日井の方言・春日井の地名(市教委)ふるさと地名考(大脇二三)・味鋺原の石文・郷土の民俗(安藤弘之)

【文化財】

春日井市文化財紀要・春日井の文化財・文化財図録・文化財案内・文化財(市教委)・慈妙院焼失に関する報告書(安藤直太朗)・密蔵院・薬師山林昌寺(久保田治朗)・校区の文化財(知多中郷土クラブ)

【考古】

春日井市遺跡発掘調査報告1から6(市教委)

【学校誌】

坂下小・味美小・春日井小・篠木小・鳥居松小・西尾小・鷹来小・東部中・西部中

頒布中

春日井市史(4巻 8,700円市企画課)・春日井の地名( 1,100円)・春日井の方言( 1,000円)文化財をたずねて(無料)以上(市民文化センター)

刊行予定

春日井の文化財・春日井の年中行事・続春日井の民俗(いずれも有料)

四つ建て民家を公開

編集後記

空から眺めた二子山古墳、地名に残る日本武尊のロマンは皆さんを時間と空間の旅にお誘いしたことと思います。

本誌にご意見をお寄せ下さい。

編集委員 梶藤義男、大下武、桜井芳昭、佐々木明久、比叡訓子

発行元

昭和54年3月1日発行(年4回発行) 発行所 春日井市教育委員会文化体育課