郷土誌かすがい 第15号

昭和57年6月15日発行 第15号 ホームページ版

木造不動明王立像・毘沙門天立像

白山町 円福寺

古い天台宗の寺では、中尊に観音菩薩を、脇侍に不動明王と毘沙門天を祀り、この三尊を一具とする例が多い。寺伝によれば本寺は天平時代に観音を迎えて開創されたという。しかし現秘仏の観音は後代のもので、12世紀頃の脇侍より新しいので一具とはいえない。ところで、ここの不動と毘沙門の両像の損傷、剥落がひどく、さきごろ解体修理が施され、その結果12世紀頃の造像と判明し、優作である点で市の文化財に指定された。

- 不動明王立像 1躯 112 センチメートル

桧の寄木造、前後3材で体の中心を寄せ、別材で臂をつける。火焔光背を負って岩座に立ち、巻髪にした先を左肩へ弁髪にして下げ、眼は古様の彫眼とする。また、眼と歯の左右を天地に向け、首には三道を刻む。着衣は、紐状の衣文をたたんだ裙をつけ、上身裸で襷のような条帛をまとう。腕に後補の臂釧を飾る。左手に索を握り、右手は立てて剣を持つ。通有の形だが平安末から鎌倉初期の作でゆったりした気品を保つ。 - 毘沙門天立像 1躯 120 センチメートル

桧の寄木造、体幹部は前後2材、臂と上頭は別材矧ぎ、右手で戟を持ち、左手で塔を捧げる通有のもので、髪は筋彫で頂は髻を3つに結ぶ。両足で踏む邪魔も当初のものである。獅噛はないが、甲や衣端の処理も自然で革状の気分がみられ、静かな姿である。鰭袖のひるがえるのに少し誇張がみられるが、全体は穏やかであり、作風も不動明王像に似ている。

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土史探訪

春日井をとおる街道 木曽街道2

櫻井芳昭 春日井郷土史研究会会員

宿駅と寄付村(よりつきむら)(=助郷村)

公用貨客を優先する木曽街道はいわば表街道であり、5街道に準じた施設を備えていた。木曽街道3ケ宿の施設の概略は次の表のようである。

| 宿名 |

本陣主 |

問屋 |

常備人馬数 |

|---|---|---|---|

| 小牧 |

江崎氏 |

鈴木・小島氏 |

25人25疋 |

| 善師野 |

日比野氏 |

日比野・沢木氏 |

上に同じ |

| 土田 |

林氏 |

作右衛門・長兵衛氏 |

上に同じ |

各宿とも本陣1軒、問屋2軒で、脇本陣は存在しない。これは日頃の交通量が少なく、脇本陣を必要とするほどでなかったためと考えられる。時折ある尾張藩主の大通行の場合は、沿道の村々に広く分散して宿泊していたことは前に触れたとおりである。

公道である木曽街道は公用貨客の輸送のために必要な人馬を常備していた。その規模は25人25疋で東海道の4分の1、中山道の2分の1で日光、奥州、甲州街道と同等であった。

これらの人馬の使用は証文のある公用の場合は一定数までは無料であったが、これを超える場合は御定賃銭と呼ばれる公定運賃が支払われた。これは幕府の道中奉行により定められたものを基準にし、木曽街道の場合は尾張藩が公示していた。正徳元年(1711)に定められたものを元賃銭とし、その後は物価上昇を考慮して、時々改訂されている。文化10年(1813)には1割増、天保14年(1843)には3割増、嘉永3年(1850)には4割増と変化している。

名古屋―小牧間、3里8丁の元賃銭は本馬(40貫までの荷物ないしは旅人一人乗りと荷物20貫まで)140文、軽尻(20貫までの荷物ないしは旅人1人と荷物5貫まで)88文、人足68文と定められていた。

一般旅行者は相対賃銭であり、これは御定賃銭の約2倍と高かった。つまり、問屋は公用貨客を無料ないしは安価な運賃で運ぶかわりに、一般旅客、商荷物を運んで利益をあげる営業権を保障されていたわけである。

しかし、木曽街道は庶民にとっては信州へ行くにも、木曽方面から名古屋や伊勢へ行くにも不便な街道であったので商荷物等利益を上げられる庶民の通行は極めて少なく、公用貨客が多かったため、宿及び寄付村への負担が増加していったようである。

寄付村は、5街道の助郷に相当するもので、宿常備の人馬だけで貨客の運搬ができない場合に、人馬を出すよう義務付けられた村のことである。小牧宿の寄付村は、寛文年間(1661~72)は23カ村、天和2年には24カ村に増え、さらに弘化5年(1848)の御用留には51カ村が記録されている。このうち、春日井の村々は寛文年間では、大手、田楽、牛山の3カ村で、多くの人馬が必要な大通行のある場合に特別加えられる加寄付村には下原が指定されていた。幕末には、大手、田楽、牛山、下原、春日井原新田の5カ村が寄付村、勝川、松河戸、中切が加寄付村と増加し、木曽街道沿いの村々を中心としてその近在の村々が新たに加えられている。

宿財政が苦しくなると宿の問屋で運ぶべき貨客を寄付村の人馬を徴発して運ばせ、これに対して支払われた賃銭をも寄付村へ渡さないなどの不正が明るみに出て、天保12年(1841)に寄付村51カ村(中途で11カ村脱落)が小牧代官所に訴え出た。その内容の一部を拾うと

- 外の宿では立人足(宿の負担で用意するもの)で御用継立が不足の時に寄付へ割り当てるのに、小牧宿に限り立人足なく、すぐ寄付村より呼寄せる。その上、相対の雇人足の賃銭も多く取りながら、残らず宿方へ入れてしまい、寄付村の人足は無賃で勤めさせられているのは不当である。

- 御殿様木曽路御発駕の節も凡(およ)そ人足3,600人と馬560疋の割合が寄付村へあったが、あまりに多いので、奥宿へ問い合わせたところ、ここには人足2,000人、馬400疋の割り当てであった。すると小牧宿は人足1,600人程と馬160疋程を過分に集めたことになる。この内人足380人と馬116疋は代金で宿方へ取りあげ、これは53両余になる。

このように宿負担の人馬で運ぶべき範囲の分まで助郷村へ命令して割り当て農民の負担増から争論になる例は各地で起きている。しかし、弱い立場の農民の主張が認められて解決する例は少なく、農民の泣寝入りに終わることが多い。幕府も宝暦3年(1753)中山道各宿の助郷村へ、「向後無賃の人馬決して助郷へは触当てず。宿人馬にて継立申すべき旨、宿々へ相触候間、無賃の人馬触当又は格別余計の人馬相触れ候わば早速道中奉行所へ訴え出すべき候」と通達を出して、宿の不当なやり方に対しては正す姿勢を示している。

小牧宿の場合も当初は代官所が取りあげてくれず再三にわたる訴えもうまく行かないので、安政4年(1857)に藩の勘定奉行所に直訴するに至り、ようやく和解の成立をみるのである。この間、実に19年を要している。その内容は取替証文によれば、次のようである。

- 常馬25疋の内分けは

- 8疋― 囲馬(不時の公用に備えるもの―名目のみ)

- 6疋― 立馬といって、毎日宿で負担して用意するもの。

- 11疋― 余荷勤(1疋につき1両3分づつ、計19両1分で寄付村が請負い、6疋の立馬を使い切った時のみ使う。)

- 人足25人の内分け

- 8人― 囲人足(名目のみ)

- 6人― 問屋会所の馬指(旅行者に人馬を用立てる人)の采配によって、調達される人足。

- 11人― 立人足といって、宿で負担するもの。これを使い切った時に、不足の人足を寄付村に割り当てる。この場合人足1人について、93文5分の賃銭を払う。

この証文の惣代の中には牛山村浅井新四郎、田楽村長谷川覚兵衛の名もあり、19年余にわたって訴え続けた結果が上のようであった。常備人馬が公称25人25疋といっても実際に稼動するのは17人6疋にすぎず、これ以上の人馬を必要とする貨客のある場合は寄付村へ人馬が割り当てられ、税の一種として負担を余儀なくされた。この負担は天候や農業の繁忙の度合にかかわりなく大通行のある日に村へ強制的に割り当てられ、丸1日の仕事になるから重い負担であった。特に、小牧宿は次の宿への距離が名古屋、犬山、善師野とはいずれも3里と遠く、多くの労力を要する宿駅であったので寄付村にとっては、大変であった。

木曽街道に沿って

木曽街道の起点は清水御門である。ここから長栄寺の観音様の前を通り、志水口から東志賀村、安井村へとほぼ北へ進む。

弘化4年(1847)、尾張藩の儒学者細野要斉は小富士山(尾張富士)へ登った時の紀行文を感興漫筆に残している。それには、「(前略)安井川を越、橋あり。味鋺川を越、舟渡なり。(中略)楽田を経て、すぢちがい橋藤花の店に抵れば日既に暮る。ここにて博飯(麦)を喫す。小牧を過ぎ原の茶店にて酒を飲、素麦面を食う。(以下略)」とある。

安井川は現在の矢田川のことでここには橋があるが、味鋺川(現庄内川)には軍略上の配慮から橋がかけられず舟渡しであった。しかし、渇水期の10月から2月は仮橋(長さ36間)がかけられた。『尾張名所図会』に「(前略)御参府御帰国等岐蘇路(木曽)を御旅行の折は舟橋をわたし、冬春の頃は仮橋をかけたり。」とあり、殿様の通行の時は特別であった。また、寛文年間(1661~72)頃は渡し舟は1隻で、舟及び引櫂敷板はともに藩から下附されていた。公道であるので、いざという時には交通を停止できるしくみであった。享保8年(1723)から庄内川・矢田川の渡しを持つ6カ村から毎年仮橋運上金を藩へ上納させた。この金額は勝川が5両で最高、味鋺は3両2分と少ない。これは木曽街道の有料の交通量が下街道に比べて少ないためと推測される。その後、仮橋からの収益をめぐって村の間に争いが起こったり、橋番が旅人から渡し賃をむさぼり取ったりするという弊害が出て来た。そこで、天明期の改革で渡しの必要経費の一部を賦課金(問米金)として近在の村々に割り当て、味鋺村がこれを徴収するしくみになっていた。このようにして、渡し賃は安く(商人5文、平人4文)して、旅人や近在の人々が気軽に利用できるように配慮された。

天保の頃の味鋺の渡しの場合は、50ケ村から7両3分と銭11貫500文が集められ、このうち2両は運上金と諸事入用に使い、残りは船頭8人の給金及び扶持に使われていた。

味鋺に入り、葭池と鏡池の間を抜けて、護国院に沿って鍵形に曲がり、味鋺原新田、春日井原新田へと向う。ここから小牧宿までは無人の原野に新設された街道らしく、北へほぼ一直線に続いている。

安井川は現在の矢田川のことでここには橋があるが、味鋺川(現庄内川)には軍略上の配慮から橋がかけられず舟渡しであった。しかし、渇水期の10月から2月は仮橋(長さ36間)がかけられた。『尾張名所図会』に「(前略)御参府御帰国等岐蘇路(木曽)を御旅行の折は舟橋をわたし、冬春の頃は仮橋をかけたり。」とあり、殿様の通行の時は特別であった。また、寛文年間(1661~72)頃は渡し舟は1隻で、舟及び引櫂敷板はともに藩から下附されていた。公道であるので、いざという時には交通を停止できるしくみであった。享保8年(1723)から庄内川・矢田川の渡しを持つ6カ村から毎年仮橋運上金を藩へ上納させた。この金額は勝川が5両で最高、味鋺は3両2分と少ない。これは木曽街道の有料の交通量が下街道に比べて少ないためと推測される。その後、仮橋からの収益をめぐって村の間に争いが起こったり、橋番が旅人から渡し賃をむさぼり取ったりするという弊害が出て来た。そこで、天明期の改革で渡しの必要経費の一部を賦課金(問米金)として近在の村々に割り当て、味鋺村がこれを徴収するしくみになっていた。このようにして、渡し賃は安く(商人5文、平人4文)して、旅人や近在の人々が気軽に利用できるように配慮された。

天保の頃の味鋺の渡しの場合は、50ケ村から7両3分と銭11貫500文が集められ、このうち2両は運上金と諸事入用に使い、残りは船頭8人の給金及び扶持に使われていた。

味鋺に入り、葭池と鏡池の間を抜けて、護国院に沿って鍵形に曲がり、味鋺原新田、春日井原新田へと向う。ここから小牧宿までは無人の原野に新設された街道らしく、北へほぼ一直線に続いている。

ふるさとの歴史

近世の村4 村の生活1

安藤慶一郎 金城学院大学教授

自然村を基礎とした近世の村は、多くの場合、日常生活の面でもまとまりをもっていた。つまり、行政的な村の範囲は、生活上のムラの枠と重なりあっているのが普通であったといえそうである。藩の政治はムラをその基礎単位として活用したので、村の生活も、今日にくらべれば、自治的な側面が強かったといえる。

零細な規模の農業経営を基盤としていた村の生活は、経済的にも政治的にもいろいろな制約をうけながら、日常生活の安定と秩序を保っていた。「村定」とか「掟」とかの類の文書は、そうした一面をわれわれに示しているといえる。五人組帳の前書には、支配者側の政治的意味をこめた農民生活が読みとれるが、ここでは、まず、村側の倹約の規定などに目を向けてみたい。農民側の自律的な生活態度が比較的よく表現されているからである。

嘉永元年(1848)、下原新田村の「村方倹約定法諸事覚」を例にとってみると、まず第一に目にとまることは、寺社の諸勧化奉加に対する村の対策である。大要を口語文にして要約するとつぎのようである。

- 寺社の衆の家別訪問には、案内人足を出さない。

- 寺社の衆が持参する庄屋宛の土産品は受け取らない。

- 証文のない諸勧化は取り扱わない。

- 多度神社神主の庄屋への立寄りは、新規のことであるから断わる。

- 洲原・一宮そのほか、御祈祷料の取替えは断わる。

寺社の経営維持のために、足繁く村を訪れる諸勧化も、度重なってくると経済的な負担となるので、村々では相互に話し合って、できるだけ半強制的な寄付行為を排除することにしたのである。

第二に、代官所の役人などの回村にともなう諸経費、村方諸寄合の支度料、豊作祈願の祭礼や疾病・虫害防除の祭りの際の酒料などの節約の申し合せが目につく。水野代官所役人に対する年玉についても、役人の地位に応じてその額をとりきめていて興味深い。若干紹介してみよう。

- おんか祭りのとき村から出す酒は3升とする。

- 地祭りのときは酒5升。

- 雨乞いで竜泉寺・内津などへ参詣のときの布施は300銅、当役ならびに頭百姓が代参すること。

- 雨乞いで氏神へ馬の塔(おまんと)を奉納するとき、東野・六軒屋の馬元へは酒8升ずつ出す。馬元への礼は500銅、馬拵人足(2人)へは1人につき米1升5号の手当を出す。

- 三カ村による雨乞い、馬の塔はことわること。

- 他村の宮普請の手伝や見舞いはことわること。ただし隣村の場合は例外である。

つぎに、安政4年(1857年)、下原村の「定」について触れてみよう。その定は、村内日常の交際、すなわち慶事・家普請・祭礼・出産・葬礼・法事などについて、庄屋・組頭・総百姓立合のうえ取りきめ、「村定書付」の形式をとって役所に差出したものである。官製的な臭いの濃いものであるが、当時の実状の一端を知る手掛りになる。数カ条の内容を列記してみると次のようである。

- 慶事(婚礼など)のとき、その島(村組)の若イ者に対して、頭分の家(頭百姓)は酒3升、中以下の者は酒2升をつかわし、馳走呼びはしないこと。馳走振舞いは親類と隣近所だけにすること。馳走は手作りのあり合せの品で一汁一菜、引物は塩鰯だけとする。酒披露は組内のほかは招かないようにし、質素にするよう心掛けること。

- 神仏参詣の折の留守見舞、酒迎いはやめる。参詣者から講中・近隣へはお札お守りだけ配り、土産物などは届けないようにすること。

- 家普請棟上げは式だけにして、内祝いなどは配らないこと。普請見舞はしないように。

- 神事祭礼は例年どおり式だけを行ない、親子のほかは客呼びしないこと。他村のものへ重の物は配ってはいけない。

- 出産・疱瘡・厄年をはじめ、すべて祝いごとのときには、親子と隣りだけを招いて祝うこと。配りものをしてはいけない。

- 葬礼のときには組内のものが寄合うが、親類と配役のもの以外には膳を用意しないこと。悔みに来た人に酒などを出してはいけない。

- 法事に際しては、前日の夕方は念仏講の人だけですまし、酒などを出すことはやめにすること。当日は親類だけ招き、馳走はあり合わせの品一汁一菜にとどめ、質素にするよう心掛けること。

これらの村定は、生活共同体としてムラの構成員が、そっ先して自分たちの生活の粋を規定したものとは受け取りがたいが、近世末の農民の日常生活における交際面の引きしめに対しては、肯定的な態度もうかがえる。今日にくらべて、自給自足的であっただけに、現金の支出には心を配って生活の安定をはかっていた様子がうかがえる。

さて、村落生活には共同作業が必要であったことはいうまでもない。生活道路や用水路などの整備はよく知られている。また、山林の盗伐、野荒し、不行跡などについても、有形無形の制裁をもうけていた。罰則としては、過料・陳謝・村八分などがあった。閉鎖的であった当時の村落生活にとって、共同生活の枠からはみだすことは、精神的にも経済的にも大きな打撃であったから、この種のとりきめは、生活の大きな規制力となっていたにちがいない。

「村八分」ということはよく聞く言葉であるが、この罰則が実際に行われたことは意外に少なかったようである。本家・親類・近所の者の口添えで「詫び」が入れられ、決着をみたことが多い。一例だけ紹介しておこう。

内津村では、天明9年(寛政元年、1789)に、村方と檀那寺妙見寺が、住職の兼帯と開帳の問題で争い、寺方に味方した2人が、村の秩序を乱したことを理由に、「村はなれ」(村八分)にされたことがある。村は2人に対して、金銭的な制裁と村づきあいの拒否を宣言している。しかし一方では、どうしても村八分の2人と出入しなければならないときは、組下→組頭→庄屋の順に達し、庄屋は相談のうえで出入を認めるか否かを決めることが約定されている。

村の生活において、つぎの世代を担う「若ィ者」の存在は大きかった。「若者組」は、一般に長男によって構成され、氏神の祭礼や村芝居などにおいて本領を発揮した。庄名村では、明和2年(1765)ごろには、14歳で若者組に入り、28歳までつとめる慣わしで、氏神の祭礼や仏事・婚礼の手伝いなどもしたという。若者組に年序組織が発達しており、そのなかで一人前の村人になる素地が培われた。若者組に関する記録や文書はきわめて少ないので、多くを語ることはできないが、幸いにも文化13年(1816)に庄名村の若イ者から村の中老宛に出された「惣若イ者〆リの事」があるのでみてみよう。

一 村中若イ者夜々長遊致さず、惣じて銭遣い方儀、至極勘(簡)略相守り、且又仏事婚礼其外の事一切背き申す間敷く、若し何事によらずかれこれ申し、出合申さざる者は、若イ者除き申すべく候、右の趣承知仕り候、よって件の如し

文化十三年 子正月 庄名村 惣若イ者

御中老衆中様

この文書に盛られていることは、「村定」などに折りこまれている主旨と同じようなことである。おそくまで夜遊びをしないこと、無駄な銭をつかわないこと、村で定められていることに背かないこと、寄合いには必ず出席すること、これらは生活の秩序にそのままつながることである。

この文書に盛られていることは、「村定」などに折りこまれている主旨と同じようなことである。おそくまで夜遊びをしないこと、無駄な銭をつかわないこと、村で定められていることに背かないこと、寄合いには必ず出席すること、これらは生活の秩序にそのままつながることである。

若者組の存在は、こうした「条目」のほか、石造物などにもその痕跡をみることができる。社寺などの常夜灯造立にも若者が一役はたしていることは注目してよい。坂下の八幡社、中切の八幡社などにみられる常夜灯はその一例であろう。坂下八幡社の常夜灯の記銘を参考までにみると、奉献年は文化6年と9年、願主は「若者中」で、「村中安全」が祈願されている。

明治に入ってからも、若イ者の伝統はそのままうけつがれた。明治20年(1887)、松河戸新田島の「記録帳」の記事は、近世の「条目」をよく反映している。

郷土のむかし

新木津用水改修小史

春日井郷土史研究会会員 梶田久忠

はじめに

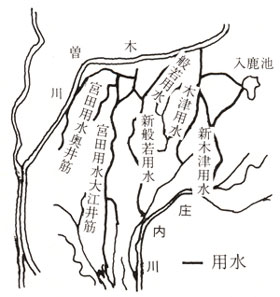

春日井の北部から南西部へ流れる新木津用水は寛文4年(1664)に開削された。丹羽郡大口町から木曽川の水を取り入れ、小牧春日井と美田をうるおし、本市朝宮において八田川と合流する農業用水である。今回、その改修工事を中心にまとめてみた。

入鹿用水の水不足

尾張の新田開発を順調に進展させた原動力は木曽川で、それを利用したのが「東は木津用水、西は宮田用水」と言われるように、尾張の東半分の原野は木津用水の開削により新田ができた。入鹿池利用による新田開発がすすみ、このため水を賄うのに入鹿池ではなく木曽川から直接水をひく“大井堀”(のちの木津用水)が慶安元年に具体化された。入鹿用水の完成から15年目(1648)のことであった。ついで寛文年間に広々とした春日井原の開墾が「六人衆」によって実現された。つまり新木津用水(1775年完成)がそれで、延長15km、3,200石の新田が造成された。

六人衆が関係した新田を総称して『入鹿新田』と呼ぶ。89ケ村、総高10,038石であった。

春日井の新田開発

古誌『尾張誌』に、「勝川原、味鋺原、上条原、下条原皆一円の春日井原にて凄まじき荒野なりしが、皆新田となりて、今麗しき村里となれり」とあるが、新木津用水の開削によって新田が開墾されるにしたがい各地から集団移住がみられた。『尾張徇行記』には「知多屋敷は知多郡中より家を移し、美濃屋敷は美濃国可児郡より家を移し」と記載されている。移住によって耕地が増加する反面、用水はいちじるしく不足していった。干害のたびに米の収穫が全くないという悲惨な事もあり、人々は命がけで水番をつとめた。村人の食事はヒエのご飯、アワの粥、キビ団子が常食であった。病人がでると米を包んだ袋で患部を撫ぜて慰め、病状が悪化してくるとやっと米飯を食べさせ、それでも治らずに死んでしまうと家族で不運を悲しんだという。

用水の改修・500町歩の開墾計画

この様な生活をなんとか改めようと明治2年(1869)、用水の下流にあたる春日井如意申新田、稲口新田、味鋺原新田、上条新田などの5ヶ村の先覚者の間に、用水を大改修して水不足を補い、さらに未開墾地500町歩を開墾しようとする考えが起こった。それは5ヶ村の代表者8名が明治2年から8年がかりで、木曽川上流丸山付近から善師野方面の測量を行い、用水の改修計画書を立案して県へ提出したものであった。しかし、県の回答は、莫大な費用がかかるため不採用とのことであったが、翌年の明治10年になって、予算7万円で木曽川から名古屋へ舟を通すために木津用水の改修工事をすすめることを、通知してきた。

5ヶ村民らは長年の希望が実現できると大いに喜び、早速寄合い5ヶ村でのべ7万人の人夫を出し協力することになった。ところが、この計画に全ての村が賛成したのではなかった。そこで、県の黒川課長が説得にあたり、最後まで反対していた上流の田楽村に対して5ケ村で補償金500円を支払うことでやっと同意が得られた。5ヶ村の総代、林庄三郎、浅井喜兵衛、友松将三郎の3人は、県からの知らせを受け、500円の出金で計画が実現できると喜んだ。だが、飢えにあえぐ村人にとって500円は大金であった。

「わしら貧乏人が人夫にかり出されたうえまだ金を出せとは無理な相談だ」

「総代が引き受けてきたのならば総代が支払え」

「支払えなければこんな計画やめてしまえ」

という意見が寄合いでかわされ、500円の金がまとまらず、ついに絶好の機会を逃してしまうことになった。この県の土木費は、三河の明治用水に使われたという。

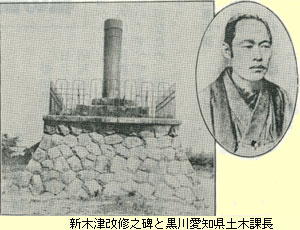

井堰の流出

明治11年春、木曽川に大水がでて、それまでの用水取り入れ口となっていた井堰が流失してしまった。そのため、春日井村、如意申新田、稲口新田、味鋺原新田、上条新田の5ヶ村へは、新木津用水の水が流れず苗代さえもつくることができなくなった。そこで5ヶ村の総代が奔走し、116ヶ村の調印をまとめ、県に歎願書を提出した。もともと計画があったからすぐに許可され、新木津、古木津、幼川の関係者の総代が犬山に集り黒川愛知県土木課長以下の監督のもとに、木曽川瀬割堤防築造の工事を始め、翌12年に完成の運びとなった。

新木津用水の新たな改修(杁の改造)

県は新木津用水の新たな改修を提案してきた。それは、杁を改造して、内のり寸法で横3.7m、高さ2.5mとそれまでの倍のものを伏せ込もうというものだった。これだけの大きさがあれば下流に充分の水が送ることができるものだった。県は新しい樋管の取り付け工事に着手したが、再び各地の村々が反対したため、一時工事を中断し、せっかくの樋管も倉庫で眠ることになってしまった。県は反対した村々の説得にあたり、用水敷地を買いあげる約束をしてまわったが説得は無理であった。そのうちに、再び古い樋管が腐ってきたので、東春日井郡、西春日井郡、丹羽・葉栗郡の3人の郡長も杁の伏せ込みについて各村の説得にあたったものの、なかなか反対論はおさまらなかった。

しかし、水のこない下流の村にとって事態は深刻であった。そこで、5ヶ村の総代、丹羽永治郎、河村吉太郎らが県庁に黒川課長を訪ね歎願した結果、5ヶ村で埋め込み費用、4,000円を出せば、あとは県費で行うという回答が得られた。総代らはさっそく寄り合いを開き、4,000円をつくる相談が行われた。こうして血の出るような大金が集められ、県に納入されることにより、待望の工事は再開された。荷車100台余を集め3日間連続で西の杁材料が丹羽郡木津村に搬入された。昼夜兼行で工事がすすめられ4月に完工した。

用水路の改修工事

かくて、水量を倍以上にすることは可能になったが、かんじんの水路の改良がされていなかったので、杁口を全部開くことができなかった。味鋺原新田をはじめ5ヶ村では、あいかわらず水不足が続き、「血の出る思いで出した4,000円が泣いているのではないか。どうか水路の改修工事を歎願してほしい。」と再び水路の改修運動がおこった。

5ヶ村の総代の強力な呼びかけや、郡長、堀尾茂助の度重なる陳情により、県令の現地視察が実施された。視察により水路改修の必要性が取りあげられることになった。しかしまたしても、条件がつけ加えられた。村人らに、工事費20,000円を負担すれば工事を実施するというものであった。「前回の4,000円を集めることでさえ無理ではないかと言われたのに、20,000円をも納入せよとは……。」総代らの間に不安がみなぎった。でも、「なんとかして20,000円さえ集めることができれば、多年の宿願である工事を完成させることができる。」という郡長らのはげましもあり、寄合いが繰返されていった。

5ヶ村の有志が改修の準備に着手したが、村人らにとっては、とうてい無理な大金であった。そこで総代らが県に懇願した結果、10,000円は県から借り入れ、他の10,000円は人夫代で代納することで話がつき、明治16年12月に工事が着手された。それまでは、5ヶ村のかんがい用水の水量も少なく、広い土地も荒地や畑地が多かったが、用水改修後は、どんどん新田が開かれ、その面積は味美村だけでも、180町歩余りとなった。また、この新木津用水は舟による運輸用の運河として大いに利用されることになった。

おわりに

この改修工事をたたえ、工事完成の明治19年9月25日、八田川合流点に近い、朝宮立切の上方、高上の地に新木津用水改修の碑が立てられた。

私の研究

内々神社裏山の句碑

名古屋拓本研究会

愛知県と岐阜県の県境に近い春日井市内津町の内々神社の裏に、昭和42年県の指定名勝となった庭園があるが、その右手の坂道をのぼりつめたところに句碑群がある。全部で6基あり、1基を除いてすべて普通の墓石型のもので、被拓面が平坦なため、拓本をとるには初心者向きといえよう。

芭蕉句碑

「山路来て何やらゆかしすみれ草 芭蕉翁 也有書」、この句は芭蕉が貞享2年(1685)京都から大津へ越える途中。逢坂山あたりで吟じたものといわれる。碑はこの内津の景観が逢坂山によく似ているので、 安永2年(1773)に横井也有を内津の里に招き、染筆を仰いで建立したもので、その道中については也有の著『鶉衣』の中に紀行文「内津草」として収められている。(たて50センチメートル よこ24センチメートル)

也有句碑

芭蕉句碑の向って右側にあり、碑の表面に鹿啼や山にうつふく人心」と刻まれ、裏に「明和己丑秋九月誌之 幽耕亭三止」とあり、建立者の三止は内津の薬種店の主人で、また漢方医を兼ね、俳諧をたしなみ、也有と親交があった。本名長谷川善正、法橋一閑艸人とも号す。句は山深い内津で鹿の鳴き声に聞き入る三止の風雅な心境を賞したものと思える。「うつふく」は、「うつむく」と同意。(たて48センチメートル よこ24センチメートル)

暁台句碑

上記の2基より少し下段にある4基中の1基で、碑面に、「人の親の焼野のきゝすうちにけり、暁台翁」とあり、裏に「享和改元仲秋 為知音建立」と刻まれている。この句碑も三止の建立。「焼野のきゝす」は、山焼きの中でわが身を捨てて子キジを救おうとする親キジの習性から、親の愛の深さをたとえる言葉となっている。(たて50センチメートル よこ24センチメートル)

明之坊句碑

「雲日も照日もぬれて若葉哉」とあり、新緑の美しさがよまれている。裏に、「安永戊戌歳、知音半掃菴門下三止建之」とある。明之坊は、不之庵木児系の俳人で、宝暦8年(1758)に「巻通し」を刊行している。「知音」とあるのは、友人の意で明之坊と三止は盟友関係にあったことがわかる。「半掃菴」は也有のことである。(たて45センチメートル よこ16センチメートル)

桂坊句碑

「芝橋や下行風に冬の音 桂坊」、裏には「天明五年乙巳年、依遺言知己、当山下醒月堂霜親人、東濃松笛楼建之」とある。桂坊は、内津出身の尾張藩士で、姓は宮地、号して木兎坊風石、または幽篁とも称す。巴雀、白尼父子に俳諧を学び、仕官後は文樵の片腕となって也有の世話をした。暁台と張り合って奥州の旅をし、安永4年(1775)『二度の笠』を刊行した。この句碑のみが三止以外の人による建立で、遺言によって建てられたことが裏の銘でわかる。なお、名古屋市東区小川町の本住寺にも、彼の句碑があり、碑面に「さつき咲く月の苫屋の法のかげ」と見える。(たて50センチメートル よこ17センチメートル)

三人合同句碑(也有・暁台・艸人)

碑群中、ただ1基ある自然石でおむすびのような形をしている。碑の正面に、「常往住生 平生養生、けふしらぬ身に朝皃の種拾ひけり」とあり、右側面に「菫塚捻香、其魂もまねかばこゝにすみれ塚 也有、今はそれもゆかしき影や菫塚 暁台、菫塚幾世の霜に鳥の跡 艸人」、左側面に「法橋一閑艸人」、そして裏面には「文化七庚午仲冬」と刻まれている。「菫塚」とは最初に紹介した也有筆の芭蕉句碑のことで、也有、暁台の句は、この碑を訪れた時のあいさつ句と見られる。正面の艸人(三止)の句は辞世の句と思われ、「朝」のつぎにある「皃」の字はあまり目にふれない文字だが、「貌」の本字で「かお」と読むのだそうである。(たて28センチメートル よこ120センチメートル)

同会は、名古屋市熱田区に事務局を置き、年に4回会報「拓本資料集」を発行し、活発な活動を続けている。

香林寺々歴と尼僧小史 その1

出川町 大岸恵美子

春日井市気噴町にある曹洞宗香林寺は本尊薬師如来を祀る尼寺である。境内には歴代庵主の亡尼僧碑数基が並んでいる。他に「曹洞宗尼僧学林開創舊跡」の標石と、この学林(学校)開闢の功労者の一人、当庵3世安藤道契禅尼の頌徳碑がある。竹薮と雑木林に囲まれた境内に佇(たたず)むと、ゆかりのない者にも80年前の尼僧らの厳冷枯淡な修行の日々が偲ばれる。

「抑、当庵本尊東方教主薬師瑠璃光如来ハ真個ノ霊仏ナリ……」で始まる当寺に伝わる縁起の大意は次のようにみえる。

香林寺の前身は小さな辻堂に始まる。この堂は約200年前に、村の中を流れる川に架る往還橋のたもとに小池があり、この池の辺に木造の薬師如来を祀った小さな堂があった。村の子供らは堂からこの仏像を出しては抱いたり背負ったりして遊んでいた。子供好きのこの薬師さまは子供らに功徳を與えて村中の子供皆息災であったが、大人が馬に乗ったままこの橋を渡ると池に落としてしまうほど霊験ある仏さまとして親しまれていた。ある時、この村へ来た六部(納経のため諸国を行脚する僧)がこの仏像と六部が背負って来た薬師仏とを取り替えてどこかへ去った。替えた後も、昔の仏の遺徳が残り、村は永く栄えた。文政年間(1818~29)にはこの堂はひどく荒れていたので再建された。その後は毎年10月に盛大な薬師祭礼があり、近隣の村々からも多くの参詣者があって大いに賑った。しかしこの堂には長い間堂守はいなかった。(以上のことは『春日井郡誌』にも記されている。)

嘉永5年(1852)にこの地を行脚していた香林という尼僧がいた。香林尼はこの堂が大そう気に入り、堂守になることを希望して隣村久木の長江庄蔵という有力者に頼んだ。この長江氏の計らいで足振村の村人の同意を得ることができた。香林尼は両親と長江氏の援助で本堂を修復し、庫裡を建立した。香林尼の師匠大須万松寺30世賢明和尚を開山として、薬師堂初代庵主となったものである。

香林尼は文化11年(1814)名古屋小田川町に出生し、10歳で大須万松寺賢明和尚のもとで得度した。その後道を求めて諸国を遍歴し、修行の途路にこの堂に住して薬師堂を再建した。明治26年78歳で歿した。

庵2世は安藤大賢尼であるが詳細不明。

庵3世は安藤道契尼である。尼は明治7年岩倉町大島伊左衛門の3女として出生し、幼い頃より聡明で学問、求道の志厚く13歳の時出家し、岡崎龍海院住職近藤守賢師につき得度した後、安藤大賢の養女となった。

明治23年(16歳)から13年間、京都養林庵(当時の最高の尼僧叢林)住職水野常倫尼師のもとで侍者として参学弁道した。尼は尼僧教育の不備な現状を嘆き、師常倫の強い至嘱託もあって、同志である堀密成・山口巨艦の2尼師を交え協議の末、道契尼は「自坊は小庵なるも一先づ是を使用せられては如何……」と薬師堂を学林へ提供し仮校舎とした。常倫師とこの3尼は創設のために私物全部を投入した。「薬師堂は東は山、西は雑木林、南は竹薮、北は線路(中央線開通は明治33年7月)で汽車が通過する度に地響きと汽笛で騒音甚しかった」との記録が残っている。かくして明治36年5月8日「私立尼僧学林」は足振村の一隅で誕生した。発足当時は教職員数名と入学生22名は6畳2間の本堂と庫裡に起居し弁道修学した。赤手空拳、孤立無縁の出家の身で、粉骨砕身後進の教育に全霊を投じたこの開創4尼師の辛苦は筆舌に尽せぬものがあった。のち明治39年に宗門の認可により「宗立尼僧学林」となった。しかし、ここは教育の場としては余りにも不適当なため学林は明治42年名古屋へ移転した。道契尼は明治44年尼僧教育功労者として、永平寺・総持寺の両大本山より和尚号と九条衣を賜った。同尼は更に大正3年自坊の薬師堂と庫裡を改築したが、翌大正4年8月4日病のため。42歳の若さで惜しまれつつ円寂した。

庵4世は大島哲厳尼である。

庵5世は大島実宗尼である。

庵6世は現庵主大島哲宗尼である。

みんなの広場

明知1号窯発掘に参加して

高座台 比叡訓子

誘われるままに興奮と期待に胸をふくらませて初めて参加した発掘現場は、今着工中の19号バイパス沿い、明知町地内の丘陵地の一角だった。

春蝉の声にひとしお暑さを感じ、漆の木々を気遣いながら山の斜面をピッケルで掘り、竹箕で土運びする作業は、手箒に竹べらの安易さが裏切られ、「目に青葉」など観賞する余裕は無かった。でも、緊張と不要領のもどかしさは初めのうちで、掘り進むほどに興味と手際よさに変わっていった。

「床面が現れて来た」「糸底に六という記号入りだから、六兵衛さんか、六助さんが焼いたのでは」……等々、皆結構楽しみながら作業を進めた。出土品も茶碗、湯呑、徳利、香立等多数、藍の色も鮮やかであった。

努力の甲斐があってついに7日目、燃焼室、胴木間、火袋焼成室、煙出しから成る連房式登り窯が姿を現した。疲れた私たちだが、昔の陶工の仕事ぶりが目に浮び、興味深く感じた。

その後、専門家の話によると「窯は明治から大正のもの」であり、私の予想よりずい分新しく期待はずれでしたが、「この時期の窯はほとんど残っておらず、まだ充分な調査もされていない。」と聞いて、私たちの仕事もやはり意義があるものだと思った。

汗と赤土との葛藤の連日ではあったが、数多くの事を学ぶことができた。

一期一会

出川町 堀田孝夫

凡夫の身には棚からぼた餅も気づかずに過すことが多い。この本との「出会い」は、そんな私に郷土を見なおす良い機会となった。

昭和26年、高校3年生の文学史で、横井也有の名を知りましたが、その時は彼が尾張の人であるとは気づきませんでした。ところが、その年の師走、戦禍に焼け残った千種駅前のとある古本屋で、ほこりにまみれた一冊の本に手がふれました。金色の背文字で、「鶉衣」「横井也有」とある。

ぱらぱらとページを繰っていた私は、ある一節にくるとたちまち魅入られてしまった。「内津草」の章である。身近な勝川、鳥居松、大泉寺、坂下そして内津と活字を追った。

たまたま、私はこれまでに神領の銅鐸に関心を持ち、野田の密蔵院から和綴尾張名所図絵を借り出したり、愛知の「郷土研究」を購読して、ひとり悦に入っていたものでした。

さて、貧書生のこととて、財布の底をはたいてその本を買い求め、さっそく内津草の道行をたどってサイクリングに汗を流した。

当時の内津方面は、荷馬車・牛車が往き交い、わら屋根、れんじ戸、そして新緑に映える真白な障子紙の目にしみるたたずまいなど、まだまだ旧街道往時の繁栄をしのぶよすがも散見できました。

見性寺の苔むした石段に足を止め、街道筋を眺めやりながら、「也有は、三止は……」と心ひそかに思ったものです。移り気な私は、それ以後この方面のことにまったく疎遠で、何ら進歩もありません。

この頃、身近な先輩諸氏の出版物が相次ぎ、市内の地名も活字になっておりますが、100余年以前すでにこうした本が出されていたのに驚異の目を見張りました。

今後は、転機にたつ郷土春日井を今一度みつめ、探求していきたいと思います。

同会は、名古屋市熱田区に事務局を置き、年に4回会報「拓本資料集」を発行し、活発な活動を続けている。

お知らせ

本誌の表紙ができました

「郷土誌かすがい」第15号の刊行を記念して、皆様に感謝をこめて、専用の表紙を謹製しました。

- 春日井市内の方は、本誌と同様に市内の書店でお受け取り下さい。

- 郵送を希望の方は、送料240円を切手でお送りください。

発行元

昭和57年6月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会社会教育課