郷土誌かすがい 第14号

昭和57年3月15日発行 第14号 ホームページ版

絹本着色 兜率天曼荼羅(とそつてんまんだら)

(県指定文化財) 密蔵院

仏典によれば、「未来仏である弥勒(みろく)菩薩が、欲界の第四天である兜率天(トリシタ)にあって、五十六億七千万年という永い間修行されてから成道される」と説く浄土の変相図を兜率天曼荼羅という。成道後に弥勒は竜華(りゅうげ)樹下で三会(え)の説法をされて後、釈尊のように報身仏となられるのである。

本図は、し尾をあげる重層門両側から出る朱塗りの廻廊が四方を囲み、域内の宝池上左右に舞台が建ち、そこに天女が舞う。外院奥には諸菩薩を従えた弥勒菩薩が二重円相を背に蓮華座上に坐し、頭上宝冠を戴き、右手は施無畏印、左手は五指をのばし裳を内にして膝上に置く。その背後に宝樹が立つ。内院奥には須弥壇上宝塔が建っている。開扉された如来の姿が塔内奥にうかがえる。左右に脇侍が控えている。塔の後部に格座付の廻廊があり、塔の上部に光焔が輝く。朱、群青、緑青等の着彩がみごとである。手法は謹格で描写は行き届いているが、細部は小幅のせいか簡略化されている。

製作は室町初期か南北朝と思われる。縦長の掛軸装で、「明和七庚寅修補之」の修理銘が墨書され、県の指定文化財となっている。

梶藤義男 市文化財保護委員

郷土探訪

春日井をとおる街道 木曽街道1

櫻井芳昭 春日井郷土史研究会会員

はじめに

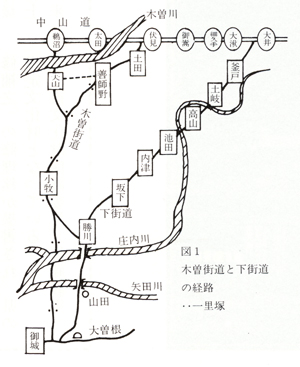

市内を通っていた江戸時代の主な街道は、下(した)街道と木曽街道である。ともに、名古屋城下と中山道とを結ぶ脇往還で幕府の掌外の街道であった。今回はまとまった紹介の少なかった木曽街道について取り上げたい。

木曽街道の経路

この街道は、名古屋城下清水より、味鋺の渡しで庄内川を越え、春日井原をぬけ、小牧、善師野・土田の3宿を経て、中山道伏見宿に至る尾張藩の藩営街道である。この街道の呼称は下街道、岩倉街道に対して上街道、本街道といったり、地名を入れて小牧街道、稲置街道、名古屋街道、木曽街道といったり、または尾張藩の殿様の通行が目立ったことから御殿様街道、御成り街道、尾張様街道とも呼ばれたりしている。ここでは成立の経過、趣旨から考えて木曽街道の名称を使うこととしたい。

宿間の距離及び賃銭(「東海道木曽街道駄賃人足表」、天保以後)は下の通りである。

| 距離・宿名 種類 |

本馬 |

軽尻 |

人足 |

|---|---|---|---|

| 伏見 上 |

180文 |

71文 |

56文 |

| 弐里 下 |

152文 |

94文 |

72文 |

| 土田 上下 弐里 |

150文 |

94文 |

72文 |

| 善師野 上下 参里 |

150文 |

94文 |

72文 |

| 小牧 上 |

340文 |

216文 |

170文 |

| 参里八丁下 名古屋 |

140文 |

88文 |

18文 |

江戸時代の道中案内には、楽田を記入して駄賃を附けているものが多い。これは小牧宿の善師野宿間の距離が3里とやや遠いことと、楽田で犬山・鵜沼宿へ通じる追分になっているので間宿としての役割が大きかったためであろう。

木曽街道の成立

木曽街道は尾張藩の本拠地を清洲城から名古屋城へ遷府したのに伴って、幹線街道網の一つとして整備されたものである。那古野台地の北端に新設された名古屋城は、当時の幹線街道であった東海道、中山道から離れているため、これらと結ぶ街道を早急に新設整備し、交通の四通八達を図る必要があった。木曽街道を藩営街道に格付し重視した理由は、

- 名古屋城より中山道(鵜沼宿)へ出る最短ルートであること。

- 家老成瀬氏の居城である犬山へ直結する街道であること。

- 尾張藩の所領となった木曽と名古屋城を他国領を通らないで結ぶ経路であること。

などである。つまり、この街道は軍事的政治的必要によって設けられたものである。このため、施設は幕府の管轄する5街道に準じて整備された。道幅3間2尺、両脇に高さ3尺の土手を築き、その上に松並木が設けられた。1里毎に旅行の目安になる一里塚が道の両側に一対築かれ、榎が植えられた。そして、道を修復したり、松並木を植替えたりする作業は近在の村々に割り当てられ、農民の労力によって行われるしくみであった。また、軍略上大きな川には橋を架けず、味鋺の首切り地蔵、四ヤ前、南外山、横坂、楽田等には道に曲折を作って防衛設備としている。

木曽街道が図1のような経路になったのは元和9年以降と推定されるが、開発起立は江戸時代より古い部分も多い。文化8年(1811)の小牧村江崎氏の御用留に、「薩摩守様(松平忠吉)御在城之節ハ、清須、小牧、犬山、鵜沼と宿継ニ御座候」とあり、戦国時代の濃尾平野の中心であった清須から中山道へ達する街道として小牧宿は宿継の機能を果たしていたことがわかる。また、善師野・土田の2宿の起立も古く、『濃州徇行記』に、「昔の中山道は御嵩より土田にかかり、善師野を経、犬山内田渡を越、鵜沼の南町へかかれり」とあり、中山道の宿駅として存立していた。その後、太田宿の起立によって中山道の経路が変更になり間道に転落した。わずかに、太田渡しが川止めの場合に犬山内田渡しへ廻る貨客によって宿駅の余命をつなぐ状況となった。『笹岡文書』

木曽街道開通前、犬山から熱田へ出るには、六ツ師を通る熱田街道(正眼寺街道)を使っていた。元和3年(1617)家老成瀬正成が犬山に封ぜられてからは名古屋との往来が繁しくなったようで、木曽街道が整備されたのに合わせて、2代城主成瀬正虎が寛永年間(1624~43)に犬山城から楽田地内まで新道を開きこれと木曽街道とを連結させたので、名古屋との往来が便利になった。

木曽街道の開設にあたって重要視されたのは小牧―名古屋間である。すなわち、元和9年(1623)、尾張藩初代藩主徳川義直は、御付家老成瀬隼人正(正成)を通して、江崎善左衛門に小牧村の町場を元小牧村から小牧山東麓の北外山村の松原へ移転し、中山道へ抜ける街道と宿駅を開くよう命じた。これを受けて工事をすすめた結果、5年後には街並みもほぼできて、町内組織も整うようになった。

木曽街道の新設部分である味鋺原から春日井原一帯は、わずかに葭池附近に湿地がある以外いばらの茂る無人の荒野であった。道は僅かに勝川から味鋺、豊場、青山へ通じるおしゃか街道ぐらいであった。だから、工事に時間を要したこともあって、当初は御城下―山田―勝川―小牧―善師野―土田―大井と決められた。その後も道は開通したものの沿道の開発に手間どった。具体的には開通から30余年後の承応元年(1652)ごろから味鋺北方の湿地を中心に開拓が始められた。その後も藩は農民移住の奨励、用水・新田の開発の促進によって街道周辺の振興を図っていくことになる。

通行貨客の特色

木曽街道は藩営街道であったから、尾張藩以外の諸大名の通行はほとんどなかったとみてよい。主な利用者は尾張藩主、家老成瀬氏を初めとする尾張藩士の公用通行である。参勤交代、木曽との連絡、犬山城への藩主訪問、木曽川通、木津杁元、入鹿杁元見分等運賃無償の證文通行が多く、問屋の収入にはならない貨客が多かった。

尾張藩主の参勤交代の指定通行街道は東海道になっていたが、実際は木曽街道、中山道を利用していた。これは東海道より遠廻りでも、自領を連続して通行できるからである。東海道を通れば、宮・鳴海宿を過ぎるとすぐ他国領になるのに対し、この経路は木曽の贄川宿まで21宿が自領であり、江戸までの全行程の3分の1にも達している。

文政3年(1820)の藩主通行の例をみると御城を朝出発し、味鋺原新田の庄屋丹羽新次郎氏宅で御小休している。これは名古屋―小牧間は3里8丁と長いためであろう。小牧御殿御昼、楽田村永泉寺御小休、善師野御小休、伏見宿御泊りとなっており、木曽街道は1日行程であった。

春日井原新田の安藤宅(現下屋敷町安藤栄三氏)も藩主の御小休の場所になっていた。そのうち、主なものは、次の通りである。(春日井史)

嘉永六年丑四月十八日 中納言様(慶勝)

安政二年卯四月十一日 同

文久三年三月六日 御三君

街道から自邸に至る道を広げ、屋敷の西南に御成り門を建てて入口としていた。この家は中大黒造りで広大な家敷の中の整ったたたずまいに、江戸時代の風格が感じられる。藩主の休息所として使った建物は控の間のついたお成りの間と茶席のある数寄屋(すきや)風造りとなっていた。

また、文政8年の名古屋へ向う例では、殿様は小牧御殿で宿泊し、竹腰氏は本陣の江崎氏宅、勘定奉行等の上席の藩士は小牧宿に泊るが、泊り切れない家来衆は、市之久田村、北外山村、南外山村、春日井原新田、味鋺原新田など街道に沿う村々に広く別れて泊っていた。 木曽街道は政治的軍事的機能を優先していたので、経済的視点からすると不利な点が多かった。すなわち、名古屋から中山道へ出て信州や江戸へ行く場合は、下街道の方が数里も近く、地形もなだらかであるため、商貨客は大部分下街道を通ってしまい、木曽街道へは、上州からの麻荷物、飛州からの苧(いも)荷物くらいであった。(『尾張徇行記』だから、木曽街道の骨格がかたまった寛永元年(1624)には下街道の商人荷物通行禁止措置を木曽街道と中山道の村々が尾張藩へ訴え認められている。藩としては重要な街道であったから、いろいろな助成をして、宿駅の維持につとめた。例えば、検地の際に宿高から除地(小牧宿では居家敷地4町6反余と居家敷添裏の下畑5町5反余)をして年貢を免除したり、堤銀、伝馬銀等の税を免除したり、人馬御救金、新馬飼料金等の助成金(小牧宿の安政4年の場合は約93両)を出したり、寄附村を指定して助郷制の実施(小牧宿は大手、田楽、牛山、下原など51か村)をしたりしている。しかし、経済的に不利な木曽街道を政治的配慮では克服することができず、江戸時代末期になるに従って、他の街道より困窮の度を深めていった。

ふるさとの歴史

近世の村3 山林と用水

安藤慶一郎 金城学院大学教授

近世の初期から中期にかけての山林に関する史料はほとんどないが、『寛文覚書』によって、その概況をうかがうことはできなくもない。当時、山林原野は、御林・松山・野方に区分されていたようである。御林は、外之原村の「御林山四十三町、御留山三カ所」をみるだけである。松山は、各村に分散して、合計308町5反余りが書きあげられている。松山の性格は複雑である。尾張藩の支配が濃厚な御留林、給人(家臣)の扣山などが主体で、その限りでは、地元農民の直接的に支配できる山でなかったことが知れる。百姓が肥料・秣・薪などを採取する山は主として入会山で、「篠木山」と称されていた。面積5,250町(東西75町、南北70町)の広大な場所で、篠木荘関係の33カ村が共同利用していた。

こうした区分・利用のあり方も、新田の形成と関連して、しだいに変化していったのは当然である。『尾張徇行記』によって、中期以後の山林の概況をみると、定納山273町、平山860町、御林369町の分布を知ることができる。

御林は、藩が植林などをして百姓の勝手な利用を認めなかった藩有林であるが、平山と定納山の性格を適確に表現することは難かしい。これをあきらかにする史料がとぼしいからである。村絵図や村方の史料によって判断すると、平山は藩有林に近い性格の山で、一般に、定納山よりも奥地に立地している。定納山は、村落に近いところにあって、いわば百姓の利用度の高い百姓支配の村山とみてよさそうである。

利用の面からみると、御林は藩が用材の確保を意図して、伐木はもちろん苅草も禁止していたのに対して、平山は下草税をとって藩が村に貸与したり、定納山の名義の変換したりして村方へ下げ渡したこともあったようである。

明治維新になって、御林方奉行を歴代にわたって勤めていた水野正保(水野村住、現瀬戸市水野)が愛知県令に差出した明治10年の「尾張国定納山原由御下問御答」(徳川林政史研究所蔵)に、定納山の性格を浮きぼりにした条項がある。参考のためにしるしておこう。

第5条 …官ノ取扱ハ一村ノ共有ニシテ、村方ニテハ一人一己ノ所有ニ請扣来リ候ナリ

第6条 …旧来ヨリ互ノ売買勝手次第ニ取リハカライ候ナリ

第7条 右原由ハ民地ナルモノニシテ田地同様ノモノナリ

要するに、この定納山は、「悉ク祖先伝来或ハ一村共有等全ク私有地ノ積相心得樹木伐採ハ勿論、地所開拓売買共勝手ニ致来」った民有地であったと考えてよいようである。

このように百姓が利用する山は、具体的には、村の裏山(雑木林など)で、生活にかかすことのできない肥料・飼料としての下草、燃料としての薪木を採集して暮しをたてていた。個人持ちの山もあったが、たいていは村の共有山(総山)で、1カ村もしくは数カ村が入会い、共同利用していたことが多かった。したがって、その利用の仕方には非常に厳格なものがあった。山の口明けの日取り、持込む道具などがきめられていたのが普通である。

山の利用関係は、村落生活に当然影響をおよぼし、多くの制約を加えていた。藩有林である御林や平山などを村のうちに持っているところではことさらであった。そうした村では折にふれて連判状を差し出している。御林に茸が生える頃ともなれば、「別して、皮茸松茸はつ立て候節ハ、御林近辺の通り筋いっさい通り申す間敷き旨」が申渡され、そのつど連判書を提出していたほどである。

このような統制がつきまとったとはいえ、耕地のすくない村では、平山や定納山を開墾して、新しく田畑をつくることは認められていた。場合によっては、落葉や下草の採取も許されていた。2、3男が分家をする場合、適当な屋敷地がないときには、定納山などをきり開いて家を構える例もすくなからずあった。

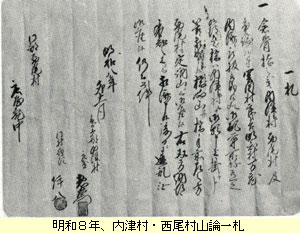

生活の手段として重要であった山であるから、山境いをめぐる争いも少なくなかった。境い口論は「山論」といわれ、中期以降になると頻発している。現存している史料としては、明暦年間ないし寛文年間(1655年~1680年)の内津村と美濃国可児郡大原村との山論が古く、ついで正徳元年(1711年)の西尾村と内津村との志水山をめぐっての出入り、享保6年(1721年)の美濃国小木村と出川村との一件がある。内津村と大原村との山論は、近世初期頃の状況をよく伝えている。(春日井市史214~215ページ)

つぎに用水の問題についてみよう。米つくりを中心とする近世の農業経営にとって、用水は、山林の場合と同様に、欠くことのできない基礎的な条件の一つである。新田開発が多かった春日井市域内の村落を見ようとすると、用水の発達と、その利用状況の考察が大切な問題となってくる。

自然の河川である内津川・玉野川(庄内川)などを利用する場合、人工の大用水である入鹿・木津用水などを利用する場合、溜池を築造してこれを利用する場合が考えられる。具体的には、その利用状況は複雑で、一つの用水系統によってこと足りる村は比較的すくなく、川・用水・溜池が並用されることが多かった。

用水の利用には一定の秩序が要求され、用水組織が構成される。一つの村が単一で利用するときは、その組織は比較的単純であるが、2カ村以上にわたる場合は、井組の結成が必要となる。入鹿・新木津・高貝・押草用水などはその代表例である。溜池灌漑の場合にも同様なことが指摘できる。(近世初期~中期頃の市域内各村用水の概況は、市史220ページ、表4―14を参照されたい)

春日井市域内の規模の大きな開拓事業はいうまでもなく、入鹿・木津両用水事業と深くかかわりを持っている。

尾張東部洪積台地には、水源が乏しく、近世初期までは未開発の土地が多かった。台地に分布する小さな溜池によって、谷底の低地が水田化されていた程度であった。こうした状況を大きく変えたのが、初期の大規模な用水事業で、最初に登場したのが入鹿池築造の構想である。戦国浪人と称する6人衆によって寛永5年(1628年)に工事に着手された。この事業は尾張藩を背景とした荒地の開発である。池ができると、丹羽・春日井両郡では新田開発が急速に進展した。用水路は尾張の東部台地の縁辺をかすめ春日井へぬけたので、付近の未墾地がまず開かれた。しかし、その後いくつかの問題は残った。その一つは農民の不足、他の一つは水不足であった。入鹿用水末端地域の水不足は、さらに新しい用水の計画を必要とした。古木津用水が完成したのは慶安3年(1651年)であるが、春日井市にとって関係の深いのは寛文4年(1664年)完成の新木津用水である。入鹿・古木津用水の末端地域、ことに春日井原の開発(410町余)はこの用水によって達成されている。

庄内川から分水し、牛毛・野田・桜佐・名栗・上条・関田・堀ノ内各村の水田を灌漑したのが高貝用水である。また、この用水の下流地域の開拓に利用されたのが上条用水で、上条・下条・中切・松河戸・勝川村が関係している。上流域の玉野村では、享保14年(1729年)に玉野用水が開さくされ、安政3年(1856年)には高蔵寺村が、この用水を延長して、40余町歩の灌漑に利用している。

丘陵地帯を背後にひかえている春日井市では溜池利用の村も多かった。『寛文覚書』に書上げられている溜池は53を数えている。溜池は単一の村で築き、これを利用している場合が多いが、古村の周辺で新田開発が進むと、新田村の池水の利用が当然おきてくる。下原村の大池などはそのよい例である。新田村がそのかたちを整えてくると、自村の溜池を新しく築造する必要に迫られる。下原新田の落合池がそうである。下原新田は東野・六軒屋・鳥居松と、広範囲に村落と耕地が分布していて水源は前記の両溜池で充足できなかったので大草村(現小牧市)の太良・大洞両池およびその他2か所の小溜池にも依存していた。こうなってくると、新田村の水利組織は複雑になってくる。

私の研究

新徳寺2世荊州(けいしゅう)慧文(えもん)禅師

上田楽町 長谷川安

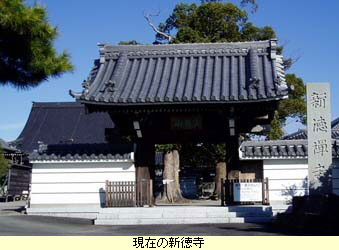

前回は新徳寺開山のことを書いたので、今回は2世荊州慧文禅師のことを、主として寺伝によって記すこととする。

慧文和尚は攝津の国難波、即ち大阪の産で、俗姓は大野氏、修理の一族であった。長い戦国の間を最も傑出した武士として見事に生き抜いたが、深く仏道を慕い、忽ちにして刀鎗を投げ捨てて、法衣に換え、諸国を巡って師を尋ね道を訪い修業を重ねること多年、ついに新徳寺に到って、開山正雲紹侃老師の弟子となり、法を嗣いで第2世となった。「四方の道俗その徳に伏し、啓蒙教化されること恰(あたか)も草が風になびき伏すが如し」と寺伝に書かれており、偉大な教化を及ぼしたと信ぜられる。寺伝は「故ニ邦祖源敬公、屡シバ枉ゲ駕ヲ入室参門ス矣」と記しているが、慧文和尚の声名を聴き伝えてかどうかは稍不明の点もあるが、とにかく尾張藩初代の源敬公が正保年中、鷹狩の途次この寺に立ち寄り行厨即ち弁当を使ったことが縁となり、しばしば荊州和尚に道を尋ね、深く仏道に帰依することになったことは、『尾張志』、『東春日井郡誌』、『春日井市史』に記すところであるが、ここに奇しくも帰依の深さを物語る一挿話がある。

源敬公は領内の民情を視察し、また、徳川幕府始まって間もない頃のことであるから、治に居て乱に備うる意図から、朝宮御殿、坂下御殿などを設け、そこを拠点として度々鷹狩を催したようだが、そんな或日、荊州和尚が新徳寺と共に兼帯していた神領の瑞雲寺への道すがら、その乗物がうかつにも源敬公の行列を横切って仕舞った。すわ一大事、当時としてはその場で打首である。駕籠(かご)から引き出され引き据えられた和尚の首は今や白刃がふりおろされようとする寸前、これを見つけた源敬公から声あり、

「待て、待てーッ」

見れば間違いなく新徳寺のわが師荊州慧文和尚その人ではないか。馬からとんで下りた源敬公は、

「大杉寺の和尚、暫くでござった。唯今は図らずも伴の者がご無礼仕った。お気をつけてそのままお通りあれ。」

と言うことで、荊州慧文和尚の偉大さと尾張藩初代の藩主源敬公徳川義直の名君たることがいよいよ喧伝せられたとのことである。因みに当時の新徳寺には、一山を象徴するような大杉があったかと推察されるが之を裏づける資料は今のところ見つかってはいない。

尚、源敬公が屡々新徳寺を尋ねたこと、並にかつ代々之を非常に有難いこととして来たことは、寺伝後年の一節に、

当時大檀那、徳雲院澤翁宗 居士、位牌重書文政十年丁亥六月十六日、行年六十有三、俗名 合平右エ門施光、今茲ニ天保十四癸卯春當寺本堂修補ス葭葦ヲ。募リ縁属ヲ居士ノ十七回忌、嗣子光保、歸佛之志深盡、孝之情切也。故ニ喜捨シ金子若干ヲ、本堂ノ西北、國君御成之間特ニ以シテ修覆造営ス。専ラ報ゼン親恩ニ兼テ國恩ニ

とあることによってもうかがえる如く、本堂西北国君御成の間に時代が移っても、源敬公御成の間として壇信徒も代々の住職も大切にしていたことがわかる。

昭和54年、本堂再建着工の折まで、その体を備え、厠、点茶の爐などもそのままであった。

また本堂前の廊下は、所謂鶯張であったが藩公警護のためと伝承されて来た。今その音は録音に依って聴く以外術はなく、その檜材は再建後の書院の廊下に使用されている。

荊州慧文和尚はかくの如く徳四方に及ぶというわけで、その自然の成り行きとでも申すべきか近隣に数多くの末寺を開いた。現在新徳寺の末寺は9箇所あり、田楽の長福寺、大手の長昌寺、下末の眞福寺、四ツ家の新光寺、二重堀の東漸寺、市之久田の善慶寺、牛山の麟慶寺、瑞林寺、下末の薬師堂であるが、その全部と外に瑞雲寺末の関田の林昌寺等の諸刹は皆荊州和尚開榛(しん)の遺跡で「到ツテ今儼然タリ兮」で思えば思う程、何とも偉大と言わざるを得ない。

また衆望に依って犬山にある妙心寺派の専門道場、瑞泉寺に遷住し、教学のことにつくし、寺伝には「彼此ノ道風大イニ振フ矣」とある。然るところ

慶安二乙丑二月二日、無疾溘然トシテ終ル焉。壽齢法臘、不ズ記。建塔ス本寺之乾

と記してこの偉人の終焉並に墓碑の所在をのみ示している。

今ここに一昨昭和55年3月、見事に再建並に増改築の工成り、妙心寺派准別格地にふさわしい荘厳の伽藍を現出した小林山新徳禅寺の前庭に立ち、そこに聳えかつ天に向って萌え出ようとする大楠を仰ぐ時、開山正雲紹侃禅師についで、欺くの如き傑僧が第2世としておわし、比類無き偉大な業績をお挙げになったことに基づくものであることに思いをいたし感慨転(うた)た無量である。

秋葉様ご廻村のルーツ

町屋町 渡辺嘉満

3月下旬の或る日の夕刻、高張り提灯を先頭に秋葉道行きの曲を奏でる笛の音に合せて、山伏姿に扮した林昌院住職がホラ貝を吹き、つづみ、太鼓の音に続いてご分霊を収めた長持ちが、和やかな談笑の交わされる人々に守られて田楽町南条橋を渡っていった。こんな光景は、秋葉様ご廻村の道行きで、市内では2月から4月にかけて各地で見受ける。

ご廻村の行事は、春日井・小牧を中心とする尾北地区以外では殆んど見られない。開運講・大峯講・秋栄講・永寿講など講組織は、川・用水など水利と関係ある地域から成り立っている。秋葉様といえば火の神様とのみ思っている現代の私たちからは意外な感じを受ける。

市内には、神社数が56社あるが、その中では津島社・稲荷社と並んで秋葉社がビッグ・スリーの一角を占めている。伊多波刀神社々伝によれは、享保19年(1734)秋葉社勧請せりとある。近世中期以降、火難よりも風水害防除にウエイトを置いた住民の願望によって各地に勧講が相ついだものと思われる。

市史によれば、嘉永6年(1853)林金兵衛・堀尾茂助が発起人となり、永寿講を組織すると同時に遠州の秋葉山から分霊を勧請したとある。この時林金兵衛は、29歳独身であり、堀尾茂助は更に若いということから、秋葉様を信仰していた風土の上に政治的・社会的要因が大きく働いたようだ。ペリーが浦賀へ来航し幕藩体制が大きくゆらいでいたこと、頻発していた地震・風水害と、その改修工事などを有力庄屋へ委任するようになったことに起因する。このような情勢の中で、家督を継いで間もないとはいえ代々の信望厚い庄屋の若い当主が勧請元ということで、当時としては考えられない程に広範囲な村々を組織し得たものと思われる。以後、草薙隊々長として、地租改正騒動の指導者として力量を発揮し人望を集めるにつれて、ご廻村の行事は地域に定着するようになった。

「明治十三年三月遠州可睡斉主、西有穆山東錫し、その盛大隆冨なるを喜び、更に可睡斉より三尺坊の分霊を授与したり。」(林金兵衛伝より)

明治10年代が大寿講・開運講・秋栄講の結成に大きな影響を与えた年代ではなかろうか。

嘉永7年の永寿講廻村帳より村名を列記しよう。

関田 桜佐 割塚 野田 牛毛 名栗(熊野) 神領 下大留 上大留 足振(気噴)久木 白山 庄名 神明 松本 出川 下市場 大泉寺 東野 下原 南下原 下原六軒屋 八田新田上段 八田新田下段 大光寺新田 上鳥居松より下鳥居松まで 上條新田原町 下條村本郷 津入嶋 下條原町 下津尾 中切 松河戸 吉根 下志段味 中志段味 上志段味 高蔵寺 玉野 坂下 神屋 勝川 瀬古 山田 守山 小幡 大森( )

尾張国東春日井郡和示良村

林春湲

秋葉三尺坊大権現

尾甲第五号

教会分社永寿講 幹事依頼候也

明治十六年二月十五日

秋葉寺役寮

秋葉寺派出役僧

取締役 村上良吉

みんなの広場

「しょうじ」と「きゃあど」と「おうかん」と

高座小学校教頭 堀田孝夫

末っ子の私は、格別祖母に可愛いがられていたようで、木綿絣の綿入れ胴着(どんぎ)の裏側に、大きな布を当て、内かくし(内ポケット)を縫いつけてくれたりした。学校から帰ると、餅あられ(1臼に、茶碗1杯分くらいすりおろした里芋を混ぜて搗(つ)くと、炒(い)った時よく膨らむ)を、そのポケットいっぱい詰めこんで、外へ駆け出した。そうした時、祖母が、口癖のように言っていたことばを思い出す。

「しょうじから、きゃあどへ出る時は、気いつけなあかんぜ。あっちも、こっちもよう見てから行きゃあよ。」

庄屋(メンコ)や、かっちん玉(ビー玉)に夢中の私を呼び止めて、くどくどと言い含める祖母に、「わかっちょる。わかっちょる。」と、手を振りながら跳び出した門(かど)(籾(もみ)干し場の庭)先が、今は懐かしい。

子ども心に、しょうじが、門先(かどさき)から表へ出る通路で、その先の西出(西側へ出たところにある)の6尺幅の道路をきゃあどと呼びならしていたように思う。

「おうかんであす(遊)んだらあかんぜ、へきる(横切る)時も、馬車が来るで、よう見てから渡りゃあよ。」

戦争が始まった頃、現在の国道19号線や155号線で、慌(あわ)ただしくなった馬車や牛車の往来は、明治初年生れの祖母の目に、今様交通ラッシュと映ったことであろう。

それにしても、祖母は、しょうじと、きゃあどと、おうかんを、はっきり使い分けていた。あれはいったいどういうことばだったのだろうか。

まず、きゃあどはすぐ見当がついた。あの国道19号線のことを「したきゃあど」といい、「下街道」を充てるのだ。だが、ここでひとつ疑問が残る。それは、自宅西側の、松本町へ通じる道は、街道と呼ぶには余にも狭く、リヤカーが通れるくらいしかなかった。祖母が亡くなって、もう20年も経つ。だから、自分勝手に、村落内の家々を結ぶ通路は、総てきゃあどと、呼びならしていたのだと解していた。

ところが、この頃思いつくのに、不二小学校の西から南へ走る鳴海線は、元来、出川町から上(かみ)へのぼり、内津川堤防を通って坂下町へ抜ける。これを鳴海街道と称していたのではないだろうか。そうすれば、祖母のいう西出のきゃあどは、これの旧道を指すことになり、そのことばは、一層正確さを増すこととなる。

次に、しょうじだが、これには困った。『春日井の方言』が出たのを待ってこれを見たが採録されていない。あきらめかけていた矢先、ほかのことから、『広辞苑』に「小路」と出ているのを発見した。名古屋の「広小路」のイメージが強くて、読んで字の如しの基本を失念していたことにやっと気がついた。

おうかんは、『岩波現代用語辞典』によると、往還「交通のはげしい――。」とある。

語彙(い )が貧弱になり、ことばの正確さが、だんだん失われていくこの頃である。

文盲に近かった祖母であるが、それだけに耳から覚えたことばを、いっしょうけんめい大切にしていたのであろうか。

これからは、方言や訛(なま)りにも、耳を傾け、光ることばを見い出していきたい。

お知らせ

『ふるさと 神屋を探る』

地元の落合新八氏が自費出版

元坂下町会議員・前農業委員の落合新八氏が、自ら生まれ育った神屋の地区史をまとめ、このほど自費出版された。A5版・200余頁のこの本は、地史・古生代から書きおこされ、『神屋町誌』とでも言うべき通史的体裁になっている。

町内の山神社に「倉知の神とか稲垣の神とかの俗称があった」との指摘(いわゆる「村の鎮守の神」成立以前の一族神信仰が、この地にもあった証拠となる)をはじめ、今まで地誌に記載されていない記述も多く、貴重な民俗学的資料といえよう。

ともかく、独力で、このような通史に取り組まれた落合氏の郷土愛に深い畏敬を表したい。

発行元

昭和57年3月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会文化体育課