郷土誌かすがい 第17号

昭和57年12月15日発行 第17号 ホームページ版

紙本墨画 寒山拾得(かんざんじっとく)図 2幅

上田楽町 新徳寺

新徳寺は、上条町泰岳寺と共に臨済宗妙心寺派の中本寺格の寺として栄えてきた。特に第2世刑洲和尚の正保年間に尾張藩祖の源敬公から篤い帰依を受けた。この寺に多くの禅機画がある。

絵の中の寒山は唐代の人で天台始豊県の西70里の寒厳幽谷中に住んでいたからその名があり、 浙江天台山国清寺で拾得と共に豊干(ぶかん)禅師に仕え、脱俗的生活を送った。拾得は豊干が遊山の時に草むらで泣いていたのを拾ったのでこう名づけられたといい、典座(てんざ)(食事の役)を司り箒でよく掃除したといわれる。「寒山は文殊、拾得は普賢の再来」だと師の豊干が人に伝えたという。2人は、やがてどこかへ去ったと伝える。

飄(ひょう)々とした2人の風貌(ぼう)が何とも洒脱(しゃだつ)に画かれているが、相国寺の可翁の画いたのに較べると筆が固くて緩みがみられる。桃山か江戸時代の模作と思われるが、割によくできている。

本図は狩野派に好んで画かれた画題で類本が多く、禅宗の寺には今も伝えられることが少なくない。

梶藤義男 市文化財保護委員

郷土探訪

春日井をとおる街道 巡見道1

櫻井芳昭 春日井市郷土史研究会会員

尾張国への巡見使

ふれあい緑道の続く六軒屋町の八田川に巡見橋がある。この名がついたのは江戸幕府から派遣された巡見使の一行が通る巡見道にかかっていたからである。

巡見使は天領や各藩の政治がうまく行っているかどうかを確かめるため、村々をめぐり農民から直接民情を聞きただした。この一行が通る巡見道はあらかじめ定められており、各藩の全貌をつかむため、その要衝を連ねた曲りくねった道となっていた。尾張藩内の巡見道は江戸末期の『尾張志付図』や『御国巡見史料』(徳川林政史研究所蔵)によると、三河の刈谷を朝出発して尾張国緒川村(現知多郡東浦町)に入り、横須賀村(現東海市)から鳴海宿-宮宿-猪子石村(現名古屋市名東区)-新居村(現尾張旭市)-志段味村から庄内川を神領の渡しで越えて春日井に入り、神領村、牛毛村、名栗村、関田村、下原村、田楽村から北外山村(現小牧市)を経て小牧宿に至っている。そして、木曽街道を北へ進み、楽田追分から犬山に入り、飛保村(現江南市)-萩原村(現一宮市)-片原一色村(現稲沢市)から佐屋宿に至り、佐屋の渡し(天保期は五之三村川平新田湊(註1)から伊勢国桑名宿となっており、尾張国をほぼ1周するルートとなっている。

巡見使が発遣される時期やねらいは、江戸時代を通して同じではない。(註2)その変遷を概観すると、最も早く巡見使に関する記録が現れるのは2代将軍秀忠の時代で、元和元年(1615)である。『徳川実紀』に、「両御所今より三年に一度各国へ監使つかわさるべしと仰出され(中略)彼の所在留の間は其の地にて采邑を賜わり、家宅を領主よりいとなましめられ、其国々政治の得失、民間の利害を糺明し、訴状をささぐるものあらんには、受納して注進すべしと命ぜらる。」とある。次の3、4代の頃は不穏な情報を察知したり、天災による被害が甚大であったりするなど巡見の必要を認めた地域に対して、その都度実施された。その後の5代綱吉から12代家慶までは将軍の代替り毎に全国的に派遣されることが慣例となった。そして、13代家定のときは、「当今御家之疲弊をもなされ、厭候」の理由で延期され、文久2年(1862)の14代家茂のときに、御国替諸国巡見御差止之令が出された。(註3)

尾張国へ派遣された巡見使は各地の史料からすると少なくとも次の9回あったと思われる。最初は濃尾大震災の翌年の寛文7年(1667)に溝口源左衛門他2人の巡見使が訪れた。その後は将軍の代替り毎に全国へ派遣されたので、当地へも訪れたものと思われる。(宝永7年の記録だけが尾張国内の史料では未確認)

| 代 | 将軍名 | 将軍着任時 | 巡見使初発の年 | 尾張国への巡見 | 出典 |

|---|---|---|---|---|---|

| 4 | 家綱 | 慶安4(1651) | 承応2(1653) | 寛文7(1667) | くさの井史 |

| 5 | 綱吉 | 延宝8(1680) | 延宝9(1681) | 延宝9(1681) | 江南市史 |

| 6 | 家定 | 宝永6(1709) | 宝永7(1710) | 宝永7(1710) | (豊川市史、蒲郡市史) |

| 7 | 家継 | 正徳3(1713) | 正徳4(1714) | 正徳6(1716) | 一宮市史他 |

| 8 | 吉宗 | 享保元(1716) | 享保元(1716) | 享保2(1717) | 一宮市史 |

| 9 | 家重 | 延享2(1745) | 延享3(1746) | 延享3(1746) | 江南市史他 |

| 10 | 家治 | 宝暦10(1760) | 宝暦10(1760) | 宝暦11(1761) | 東野誌、尾張旭市誌 |

| 11 | 家斉 | 天明7(1787) | 天明8(1788) | 天明8(1788) | 東野誌他 |

| 12 | 家慶 | 天保8(1837) | 天保9(1738) | 天保9(1738) | 東野誌他 |

巡見使を迎える準備

『御巡見記』(註4)には宝暦11年(1761)から3回にわたる巡見使の記録が残されている。このうち、一番詳しい記録がある天保9年(1838)の御巡見を中心に当時の状況について調べてみたい。

天保8年9月2日、家斉から家慶に将軍が替わると、早速同じ月のうちに水野代官所から御目附2人が所轄の巡見道の下見分に出向いている。前回の巡見から50年を経ているので、巡見道の整備計画を早急に立案するため、ただちに見分がなされたのであろう。巡見道はほとんどが里道で、日常的には村と村を結ぶ狭い道である。だから、普通の年には村々で道直しをする程度であった。

巡見使は江戸時代の将軍側近の旗本が使者として3人も来訪するのである。しかも、宿や村の情勢を調べることが役目であるから、万一手落ちがあったり、悪政のうわさや事実が明らかになったりした場合は庄屋、代官所、藩の責任が厳しく問われることになる。そこで、巡見使が通る沿道の村々については、藩の指揮のもとに何ヶ月も前から準備を進め、万全を期す必要があるわけである。

2回目の下見分が10月9日にあり、水野陣屋の勘定吟味役等3人が、新居村を朝出発し、神領、関田、下原、田楽と巡見道を進み、小牧に宿泊し、手代衆は田楽に泊っている。この時の触状では、「道幅狭き場所は、馬角六尺ずつに杭打置可申候」と指示し、整備個所が一見してわかるようにさせている。

12月には巡見に対する幕府の基本方針が沿道の村々へ触れられた。

1 巡見使の通る道の掃除をことさらにしたり、道橋を新しく作ったりする必要はないし、ご馳走をしたり送り迎えの者を出したりする必要もない。

1 巡見使の通行に際しての必要な人馬の賃銭は公定料金を支払う。

1 巡見道の周辺では通行当日も通り農業をしていても差しつかえない。

1 旅宿になった場合も殊更に修繕したり、畳替えをしたりする必要はない。古い畳でも苦しうないし、道具も有り合わせのものを借りることでよい。

1 宿泊地になった村で、これにふさわしい家がまとめてとれないところでは、寺でもよいし隣村へ分けて宿泊するようにしてもよい。

1 宿泊や昼休みの場所で必要な米、塩、薪、酒肴、野菜等は、その所の相場で売るように申し付けておくこと。

1 その地にない衣類、諸道具はもちろん、酒肴も他より取り寄せて売ることは停止すること。

1 金銀、米、衣類、道具はもちろんのこと酒肴、菓子等を巡見使一行が受けることは一切無用のことであるから領地へよく徹底しておくこと。もし内々でも贈物をしていることが聞えてきたら、悪事としてさばくからこの旨をきちっと申し付けておくこと。

1 どのような場合でも特別のもてなしをすることは一切無用である。贈物はもちろん、使者や飛脚を差し出すこともしてはいけない。

1 巡見使一行の家来下々まで通行する所では衣類、道具等を買わないよう申し付けたので、その意をくんで(地元の人々に)高く売らないよう申し付けること。

1 野道での接待のため、新しく茶屋を作る必要はない。

これを読むと、巡見使を迎えるにあたって、新しくいろいろな物を用意する必要のないこと、特別の贈物や気遣いは無用のこと等日常の農村生活を乱さぬ配慮が細かくなされている。しかし、実際は巡見使通行当日の20日以上も前の3月20日を期限として、次のような指示が水野陣屋から3月5日に各村にあった。

1 巡見野道畑ともこの頃より道作りに取りかかり、高い所はけずり、低い所は置き土をして、足場が良いように幅6尺に仕立て、20日迄に完成すること。

1 土橋で洪水のため流出していない分は20日迄に整備を終えること。これに必要な木材は御林方より渡すから、村方から役人に申し出て受け取ること。ただし、流出した古い橋は巡見日限が定まり次第掛方をすぐ送る。

1 村々之高書き出すべきこと。ただし、田畑町数書き出すべきこと。田畑上中下年代書き出すべきこと。

この他の調査事項としては、寺院の山号、氏神や山神のこしらえ主、山伏、猟師と鉄砲の数等であり、いずれも20日締め切りで水野陣屋へ報告する手はずであった。

さらに、3月16日付けで水野代官三村平六から「巡見通行之節村々心得方」が25項目にわたって触れられている。この主なものを見るだけでも、当時の水ももらさぬ厳重な姿勢と欠点を出さないための用意周到な指示によって準備が進められたことがわかる。

その主なものは、次のようである。

1 火の元にはとくに入念に気をつけ、巡見の輩の旅宿前は昼夜とも見廻りをすること。

1 諸事願事はもちろん、訴訟等一切差し出すことのないようにすること。

1 巡見通行の節、村々の者どもが見物に出ることのないようにすること。

1 村々の高についてお尋ねがあったら、元高を答え、新田高があってもいわないこと。(村高を概(ならし)高でなく元高で答え、しかも新田についてはいわないというのは、その後の増加した田畑を幕府に知られると都合が悪いためである。)

1 巡見通行の当日は、道筋はもちろん近村の村々に死人火葬並びにこれに関する道具を置くことが一切ないようにすること。

1 道筋には、飢えた人、こじきなどあやしい者を一切置かないようにすること。

1 道筋の村々は入念に掃除をしておくこと。

1 道筋の家、垣根等で大きくこわれている所があれば、直して見苦しくないようにしておくこと。

1 村々の去年秋の大風で倒れた木、家屋等についてお尋ねがあったら、先に調べた通りの数を答えること。(この件は今回の特別調査項目で、下原村は倒家76軒、倒木1,260本、関田村は倒家49軒、倒木480本となっており、大型の台風があったようだ。)

以上を天明期と比べると

御通行筋横手縄張事

不浄場囲可申事

の2点がなくなっており、ややゆるやかになっていると思われたが、事後の記録をみると、

1 道筋木の枝打いたし、不浄場囲ひ申候

1 道筋横手縄いたし、見物人御構無御座候とあり、当日は従来の慣行を入れ、万全を期したことには変わりなかった。

また、この中には、巡見使から質問があった場合の答え振りについても細かい指示があった。

1 百姓の悩み等についてお尋ねがあった時は、「だんだんと田畑はひらけてきたのですけれども、作がらは年々よくないので困っています。」と答えること。

1 巡見案内の者は申すに及ばず人足も巡見使3人と差しつかえのある名前の者(たとえば同名)は改名してまかり出ること。

1 むつかしいことやどうしたらよいかわからないときは、出張の御役人にうかがって、差図を受け、不都合のないよう入念に取りはからうこと。

この他に、松明や草鞋、村名を書いた手札の準備、宗門改、御役銀、年貢率等の答え方なども指示している。

さらにまた、「巡見輩尋ケ条答振」として前回に追加しての触れが出されている。内容は尾張藩の勘定奉行、大代官、水野代官等の名前と役高、寺院、酒造人等は陣屋へ提出した通り答えることを念を押すものである。

このように藩が細かく具体的に指示し、前もって基本的な必要事項については調査、確認までするのは、巡見使の脇に付添って質問を受けるのは各村の庄屋、組頭だからである。藩役人は行列の後に従うだけなので、当日までに、どんな質問が出ても手落ちなく答えられるように前もって農民を指導しておく必要があった。そして、当日は通過した村毎に巡見使から尋ねられた質問と答え振りを直ちに報告する段取りになっていた。

そして、事前準備のしめとして、3月27日水野代官が2人の手代衆を伴って自ら現地見分し、各村の庄屋、与頭が案内にあたった。

註

- 佐屋町史 史料編249頁

- 滝沢武雄 巡見使の制度について 史観第65・6・7合冊号所収 早稲田大学史学会

- 徳川実紀 文久2年11月29日所収

- 東野誌所収、津田文庫(小牧市立図書館内)に写本所蔵

ふるさとの歴史

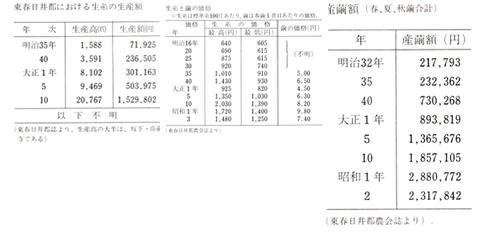

春日井の製糸業

橋本和政 春日井郷土史研究会会員

製糸業の変遷

現在の春日井市の東部から小牧市にかけての一帯では、古くから家族労働による小規模な製糸が広くおこなわれていたが、明治中期になると春日井市の明知、小牧市の小牧・池の内に20~50人位の女工を集めて製糸を営む工場が現れた。

このうち、明知付近には森貞太郎、倉知三郎、倉知ふき三郎の経営する3つの製糸工場があったが、いずれも経営難から繭が納められてもなかなか代金が払えず、「明知の製糸は1年か2年、長くて3年もちゃせん」と言われたように、間もなくつぶれて経営者は夜逃げしてしまったという。又、小牧の製糸工場も早くつぶれてしまった。

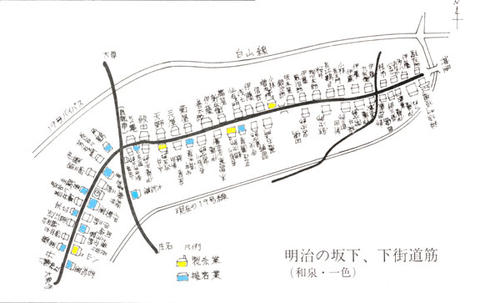

その後、明治35、6年になると、坂下に入山、岡崎清十、長谷川銀次郎、小林増右衛門(栄太郎)、永井政五郎の5つの製糸工場が相次いでできたほか、内津口には松屋(梶田賢治)、大留には稲松(稲垣松太郎)の工場ができ、昭和に入ると高蔵寺駅の近くへ名古屋から近藤製糸という大規模な工場が移ってきて、春日井市の東部を中心に製糸業が栄えた。

これらの工場の多くは、糸引の女工・かまたき・乾燥人・大工・雑用夫など40~50人の従業員を使っていたが、中でも内津口の松屋は建物が99棟もあり、繭を煮る釜が100釜、女工が200人もいて、自家発電による電気を使うので、電気のない当時の村人達はまばゆいばかりの電灯の光に驚いたという。 このように栄えた製糸業も、昭和9、10年の不景気でアメリカへの絹糸の輸出が振わなくなったのに加えて、絹の代用品としての人絹が出回るようになって需要が減り、日華事変を境にほとんどが廃業してしまった。

製糸技術の進歩

明治35、6年頃の坂下の製糸工場では、直径50~60センチメートル位の小さななべに練炭の火で湯をわかし、繭を煮て、女工が自分の足でかせくり機を回しながら糸を引く「れんそ」という簡単な方法がとられた。

しかし、明治も終りに近づく頃には大きな釜の両側に女工が座り、かせくり機も専門の男の人(回し人)がとまり木につかまって大きな輪を足で踏み廻し、ベルトで16人分のかせくり機を回すようになった。これにより女工は糸引に専念できるようになったが、回し人はなかなかの重労働である上に、1日中足で輪を踏み回すだけの単調な仕事なので、唄を歌ってリズムをとりながら回したという。

大正に入ると蒸気機関が使われるようになり、当時100人位の従業員がいた坂下の小林でも、養子をもらって若い人が家を継いだのを機に蒸気機関を導入した。蒸気機関は、小さく割った亜炭をスコップで釜にほうり込み、燃やして蒸気を発生させてかせくり機を回したり繭を煮たりする外に、朝(5時-起床)と昼(12時)の2回、ピーと汽笛を鳴らして時を告げた。しかし、亜炭は火力が弱いので、汽笛を鳴らすと蒸気圧が下って機械がカタンと止ってしまうこともあり、後には汽笛がチリンチリンという鐘の音に変ったという。

更に時代が下って大正も末期になると、どこの工場でも電気でモーターを回すようになり、ずい分便利になった。

糸引

坂下周辺の製糸工場では、近隣の坂下・高蔵寺・篠木・篠岡・水野・志段味などの村々の農家から繭を買い入れた。

百姓が大八車で工場へ繭を運び込むと、数人の買入れ人(繭の検査係)が繭の中へ両手を入れて勘によって糸の収量・品質の良否を判断し、買値を決めたが、買入れ人の腕次第で良い繭を買うことができるので、繭の検査は厳しく、買入れ人は大事にされたという。一方、繭を売った百姓は現金が入り土産を買って帰る者が多いので、坂下には土産物屋がたくさんあり、カフェや芸者置き屋もあった。

このようにして買い入れた繭は、そのままにしておくと繭に穴をあけて蛾が出て使い物にならなくなるので、すぐに乾燥室に入れ、3回にわたって乾燥した。1回目は割合低温で「出殺し」をおこない、2・3回目は80~90度で本乾燥をおこなったが、乾燥が足りないと保管中にカビがはえるし、すぎると解除ができにくい(うまく糸がほぐれない)ので、加減が難しかったという。繭の買入れ、乾燥は短期間におこなわなければならないので、大変忙しく、徹夜でおこなうことも多かったし、乾燥室の温度が十分下がらないうちに出して次の繭を入れるので、大変な重労働だったようである。

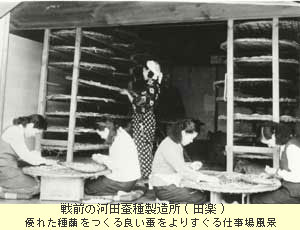

乾燥した繭は倉庫に保管しておいて順次製糸に使った。資金のある製糸家は大量の繭を仕入れることができるので、1年中工場を操業することができたが、資金が乏しく少ししか繭を買い入れることのできない製糸家は、冬の間は繭が取れないので、3~5月頃には工場を休むところもあったという。繭から糸を取るには、繭を湯又は蒸気で煮て、数個の繭から1本ずつ糸を引き出し、よりをかけながらかせくり機に巻き取って絹糸にする。この作業を糸引というが、糸引は総て女工の勘にたよる手作業のため、一定の太さの糸を引くのはなかなか難しかった。

太さの一定した長い糸は高く売れ、悪い糸は使い物にならないので糸の検査は特に厳しく、検番又は大枠(おおわく)といわれる専門の検査係がいて、大枠(かせくり機の枠)100回分の糸を操り、糸の太さ、目方が一定かどうかを調べた。不合格の糸はその場で切って捨ててしまうので、近所の者がそのくず糸を拾ってきて、ひもなどに編んで使ったりしたという。

このようにしてできた絹糸の大部分は、名古屋の問屋を通してアメリカ合衆国へ輸出された。

女工の生活

明治末期から昭和初期にかけて、坂下には数百人の糸引の女工がいたが、その多くは春日井・小牧出身者であり、岐阜県の東濃地方や遠く郡上八幡あたりから来ていた者もいた。これらの女工は高等小学校を卒業してから年あき(7年位の年季奉公が終るまで)か嫁に行くまで製糸工場で働き、全員が寄宿舎生活であった。

女工の休みは、月の1日と15日だったが、女工が外出すると間違いが多くて困るといって、経営者は女工が外出することを嫌った。そのため、寄宿舎の周囲には高い塀の上に有刺鉄線を張りめぐらし、外出する時は門番が玄関で行き先、用件を詳しく聞くので、女工は外出しにくかった。しかし、外出は女工の大きな楽しみだったので、何かと口実を作っては外出したという。

外出の目的の一つは食べ物を買いに行くことであり、坂下の商店街にはこれらの女工を相手にげんこつあめ(1銭で15個)や、ういろ(1切2銭)等を売る店があった。

又、近在(出川・松本・野口・大山あたり)から、女工目当てに多くの若者が遊びに来て、寄宿舎の下で女工の名前を呼んだり、手紙に石をくるんで窓から投げ入れて女工を呼び出すので、これらの男に会いに行くことも多く、中には身ごもって、それが原因で首つりや池に入って自殺した女工もいたという。

製糸工場の労働はきつく、工場は早朝から夜遅くまで操業するので、女工は途中で食事時の短い休憩をはさんで午前5時半から午後6時まで働き、夜業があれば9時まで働きづめだった。大正5年に工場法が施行された後は、時々警察が回ってきて見つかれば罰金刑を受けるようになったが、警察に賄賂を送って大目に見てもらったり、見つからないように夜遅くまで操業したりすることもあったという。

このように厳しい労働の割に女工の賃金は安く、工場に来た最初の1年は食費を差し引いて年に15円位、普通の女工は70~80円位だったが、昭和初期の景気の良い時は腕の良い1等工女(20歳位)は年に400円ももらったという。米1升が19~20銭の当時としては相当の高給であり、この工女が100円、200円の大金を持って実家に帰る時には、途中で追いはぎに会わないようにとタクシーに乗せて帰したという。しかし、不景気になると給料が払えず、つかみ金で我慢させることもあった。又、女工が盆・正月に実家へ帰る時には反物を持たせてやり、年あき又は嫁に行く時は、経営者がタンスを買い与えるのが通例だった。

このように栄えた坂下付近の製糸業も、昭和10年頃には全部廃業してしまったので、今は当時をしのぶ物は何も残っていない。

郷土のむかし

民俗こぼれ話

如意申町 小川百合

今どき、そんな阿呆(あほ)らしい事を……と言ってしまえばそれだけの事かもしれないし、また、今の世に通用しないことでもあろうけれども骨董(こっとう)品を眺めるような思いで、古き時代、親から子、孫へと伝えられ、実行されたタブーや迷信(勿論その時点では信仰だったでしょうが)に、いささかの興味もあって、以下近辺の古老から聞いた民俗の色々を取り上げてみたいと思います。

ある日、町内の80余歳のお婆さんがうちへやってこられました。腰をかがめて、門を通り辿々と玄関につくや否や、さっと履物を脱ぎキチンと表戸口に揃え、「ごめん下さい」と屋内へ……「おかまいなく」と履物をすすめても「よそ様の家を汚しては……」と裸足で土間に立ったまま用を達して帰られました。私はふと、嫁ぶれというので姑に連れられ近所廻りをした昔を思い出しました。姑も私も裸足になって玄関を通り深々とお辞儀をしたものでした。これは嫁ぶれの一風習で誰もこうして謹んだものでした。前述のお婆さんにはこの心が今も身に付いているのでしょう。

母屋の入口はおと口と呼ばれ、「おとぐちの敷居はお父さんの頭だから踏んではいけないよ」と教えられ、おとぐちに対して裏口がありますが、通り抜けはいけない、必ずおと口に戻って外へ出ることと戒められたとか。住居については、本柱に釘を打つな、打つと病人が絶えない、病気のときは屋の棟なりに寝ると長引く、即ち東西の棟だったら南枕に、南北の棟だったら東枕に寝る、健康を保つためにもこの方位がよいと言われました。

日々の生活の中で、洗濯については、男物と女物を一緒に盥(たらい)にいれない、空の盥に洗濯物は入れない、北向きに干さない、男物と女物は一緒の竿に干さない、乾いたら干すときに通した方へ戻して取り込む、下(しも)につける物は人に見えない所に干す、座敷の前には干さない、下盥と上盥は混用しない、などと厳しかった。また、主人が外出した直後には決して主人の衣類は洗わない、「洗い出す」という意味でよくないのです。尚、その時間には「掃き出す」との意で掃除をしてはならないとも言い、昔の一家の主は別格扱いでした。おかずの魚も主人には頭の方を、旅に出たあと必ず陰膳(かげぜん)を、食事の場も東向きの上座に正座し、一番に御飯を盛り、出掛けには塩を振りかけ清めて送り出す等々、まさに一家の大黒柱で、自他共に厳(きび)しい存在でした。「父親は母と子の行列の中にはさまれた一人の男でしかあり得ない」と現代の父親像を評した教育学者のあるこの頃と思い合わせ、考えさせられます。

物の乏しい時代は何でも「勿体(もったい)ない」でした。洗面をした水も捨てず、庭の草木に注いで有効に、風呂も近所同志で貰(もら)い風呂をし合ったり、入浴の風呂桶の中で石鹸を使って体を洗い、大勢の人が入った風呂水程、よい肥やしになるといい、桶から流した水を肥料ともした、慎(つつ)ましい農民でした。「布団一枚が助かる、ばんこ(こたつ)へ入れる炭が儲かる」という、これも勿体ない精神から「生肌(きはだ)で寝る」という事がありました。床にはいるとき、着ている縞木綿(しまもめん)の綿入胴着、着物、ネル等の下着など重ねて脱ぎ、下のもの一つになった体を脱いだ衣類ですっぽり被い、上から唐草木綿の布団一枚のせて、体温を逃がさないようにという事で、一夜温もった衣類を着て朝の寝起きも快かったことでしょう。

前文に掃き出すということを書きましたが、正月の1日は決して部屋を掃き出さないで2日には掃きよせた塵(ちり)を戌亥(いぬい)の方角の部屋へ「はきこめ、掃き込め」と3度唱えて掃き入れ、3日はたまった塵をにわ(おとぐちをはいった所の土間)に筵(むしろ)を敷き、その下へ集めたという事です。

女の月ごとはけがれているといい、7日間は御飯も汁も一応別の茶碗に盛り、それから自分の茶碗に移して食べた。本人以外の家人が、外出するときは、マッチをすって水に入れその水を飲んでけがれを払って出かけたとか、そして月ごとが終ると家人の食器類を清め火を更えるために鍋釜の煤を取り清浄にするなどいろいろと厳しかったようです。

42歳男の厄年に生まれた赤ん坊はその父の厄祭の日に新しい箕の中に入れ、お神酒(みき)を添えて近くの四辻に連れて行き、辻の神様に託して、一応捨てる。これを42歳の捨て児といい、こうして児の一生の厄を払いました。

正月の餅を搗(つ)くときは、その年の干支(えと)の方角に向けて藁(わら)と豆の木を臼の下に敷き、「藁(わら)って豆(まめ)であるように」と念じ、搗き手が下駄ばきなら手返し人も下駄、草履ばきなら草履をはいてわらってまめなよにペッタンペッタンと搗いたものだそうです。

風邪がはやると母屋の四隅を箒で叩きながら、「風の神出てけ」とくり返し唱え、叩き終ると近くの四辻へ行き風の神の小遣(こづかい)銭に一銭供えて追い払いました。また、色々の疫病のはやるときは、四辻でご飯を炊いて近隣寄り合って食べ、病気から逃れたとかいいます。

風邪がはやると母屋の四隅を箒で叩きながら、「風の神出てけ」とくり返し唱え、叩き終ると近くの四辻へ行き風の神の小遣(こづかい)銭に一銭供えて追い払いました。また、色々の疫病のはやるときは、四辻でご飯を炊いて近隣寄り合って食べ、病気から逃れたとかいいます。

毒虫なども多かった頃とて、退治するのには、種籾にした残りのもみを、ほうろくで炒り、それを石臼で挽き、やき米を作りそのときに出る籾殻(もみから)を庭に撒きながら、「へんべ(蛇)まあむし(蝮)出てけ」と大声で唱えて母屋の廻りを3回まわる、なるべく男が撒き歩いた方がよいとのことです。

新装した便所の中へゆでたうどんを持ち込み、用を足しながら、手づかみでうどんを啜(すす)ると中風にならない、新築の風呂場で入浴をしながら啜っても同様との伝えもありました。

旅へ出るときは道中の無事を念じて、塩で体を清め、南天の葉を左手で摘(つ)んでふところや財布の中へ入れ、左手で小石を拾って、「おちょうず神様、途中でおちょうず(大便)がしたくなりませんように」とおしいただいて出掛けたといいます。又、出掛けに、衣類のほころびやボタンの取れかけなどを着たままで直さなければならないときは「急ぎの旅立ち、お許しなされ」と道案内の神様にお詫びをして縫いました。

吉事は八の日にして凶事は八の日に行わない、八は末拡がりだから吉事はひろがるように、凶事は拡がらないように、と言えば大東亜戦争の回線は12月8日でした。

常の履物(はきもの)は手作りの藁草履が多かったがこれも、お勝手で履くもの、便所ゆきのもの、屋内の其の他の土間ではくものを、緒に巻きつけた布の模様で区別し、その使用別については随分厳しかったとのことです。

以下その根據となる理由は分りませんがタブーとしてきたことを紙面のある限り書いてみます。

- 履物は昼からおろすときは火であぶって使う。狐に化かされるから

- 彼岸花を活花にすると火事をよぶ

- 夜に爪を切ると夜(世)を爪(詰め)るといって早死にする。

- 鍋から食物を食べると大口の子が生れる

- とんぼや蝉の模様の着物を子供に着せると早死にする

- 外出の折いたちが道切りしたらふところへはいるような向きに自分の歩行の向きを一時変える

- 無縁仏をおがんではならない。おがむと後からついて来られる

- 家を留守にするときは、どろぼうよけに箒を逆さに立て頬被(ほほかむり)りしたように手拭いをかぶせ、立て掛けて出掛ける

- くどの上で食物を切ると三つ口の子が生まれる

- 薬缶(やかん)の口を北向けにして湯を沸かすと不吉

- ところ天は1本箸で食べないと中風になる

- おぶくさま(仏に供えたご飯)を食べると縁遠い、お供物を食べると出戻り娘になる

- 薬の包み袋は川へ流すこと。燃やしたり、破ったりすると病人が絶えない

- ご飯杓子をなめると縁遠い

- 葬式や火事を見るときはみもち鏡と呼んでみもちの人は懐に鏡を入れること、あざのある子が生まれないように

- 大風の吹くときは竿の先に鎌を結び付け、風の吹いてくる方へ向けて立てかけて風を切るような形で防いだ。

身辺で拾ったこぼれ話を思い出すままとりとめなく綴りましたが、その中にはその時代の「道」もうかがわれ微笑(ほほえ)ましく感じられました。しかし、何故そうするのか、そうしてはいけないのか分からないのもありますけれども、それが幸わせを呼ぶのだったら、時には信じて真似(まね)てみるのもよいのではないでしょうか。

みんなの広場

勝川廃寺遺跡発掘調査に参加して

中京大学考古学研究会会長 鈴木博喜

7月の末から9月の初めまで、我々考古学研究会は発掘調査に参加させて頂いた。我々はこれまで2、3度他の発掘調査に参加したことがあったが、いずれも1週間程度しか参加出来なかったので、今回、テントの設営から最後の埋めもどしまで参加出来て本当にいい勉強になった。

夏の発掘と聞いてまず思い出すのが真夏の照りつける太陽である。ジリジリと照りつける太陽の下での作業は本当に大変である。しかし、今年の夏はその太陽がとても少なかったように思う。いつもなら5分も作業をすれば汗がどっと出てくるのであるが、今年は一生懸命作業をやらないとなかなか汗が出て来ない。そのため作業をなまけているとすぐにわかるのである。でもやはり夏は夏らしくジリジリと照りつける太陽の下で作業をやりたいものである。

発掘が始まった当初は遺物の区別もなかなかつかなかったが、1週間ほどたつとそれが段々のわかるようになり、遺物が出土するとあれこれと言い合っていた。しかし、発掘が始まって半月ほどはこれといった遺物は出土しなかったが、後半になって瓦が折り重なる様にまとまって出土したのには感動した。この時だけはみんな目の色を変えて作業していた様である。やはり遺物が出ると出ないとでは大きな違いがある。

休憩時間になると、みんなで先を争う様に麦茶を飲んだ。この麦茶には発掘でしか味わえない格別のうまさがある。また、先生方や他の大学の人達と色々な話が出来るのも発掘調査ならではである。

実際に自分達で汗を流して体験する発掘作業は、普段の学校生活では得られない色々な事を教えられる。今後も機会があれば是非参加させて頂きたいと思う。

お知らせ

民具の収集・保存にご協力を

私たちは「文化財」というと仏像や建造物をまず思い浮かべます。しかし、我々が日常生活で使ってきたもの(民具)も、大切な文化財なのです。

歴史は、政治や社会的異変に目を向けがちですが、実は歴史の89パーセントは普通の人々の日常生活の連続なのです。日常生活は、あまりにあたりまえ過ぎて記録はほとんど残りません。

民具は、この日常生活を伝える大切な資料です。民具がどう使われ、どう改良されてきたかをたどれば、土地がらや暮らしぶりが分かります。民具は庶民の歴史の道しるべなのです。

民具の多くは、今では実用的な価値を失い、物置の隅に忘れ去られ、家の増改築の時に不用品として捨てられることが多いようです。こんな時は、ぜひ春日井市教育委員会(電話33-1111)までお知らせください。

寄贈された民具は、くん蒸(薬品による防虫処理)のうえ、整理カードに記録し、収蔵庫に保管する一方、郷土館、市民文化センターの展示し、一般市民や小中学生の学習に役立てています。

現在、特に次のような民具を集めています。

皆さんのご協力により、現在までに3000点余が収集できました。しかし、次のようなものが不足していますので、ぜひご協力ください。

食生活関係

諸職関係

婚姻関係

信仰・まじない関係

育児関係

漁具関係

発行元

昭和57年12月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会社会教育課