郷土誌かすがい 第4号

昭和54年9月15日発行 第4号 ホームページ版

木造大日如来座像

県文 牛山町麟慶寺

大日如来は摩訶毘廬遮那(まかびるしゃな)といい、真言密教の本尊で、宇宙を照らし万物を育む太陽の化身であり、金剛界(智)と胎蔵界(理)の二つの世界の中心仏でもある。姿は上半身は裸で条帛(じょうはく)を左から掛け、胸飾(ネックレス)、腕釧(うでぐしろ)(ブレスレット)をつけ、頭に髻(もとどり)をゆい、宝冠をかむり、印は本寺像(金剛界)は忍術を使う形の智拳印である。また胎蔵界では左手掌(たなごころ)の上に右掌を置く禅定印であるからわかる。共に菩薩に似るのでまちがいやすい。麟慶寺像は一木造(いちぼくづくり)で、着色してあるが剥(は)げている。眼は古様の彫眼、全体に細身で温和な平安後期の作である。台座裏に「味岡庄片山郷三台寺」の銘があり、寺所有の書状には、古くは麟慶寺を三台寺と称したという記述がある。

梶藤義男 市文化財保護委員

郷土史探訪

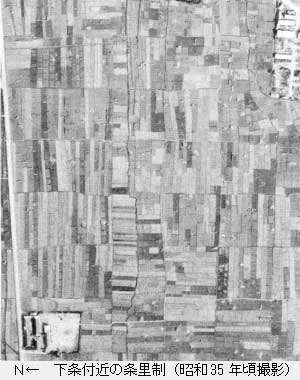

今回は、愛知教育大学名誉教授水野時二氏と春日井市文化財保護委員梅村勝利氏に、春日井市内に残る条里制についてお尋ねしました。

春日井市の条里制

愛知教育大学名誉教授 水野時二

春日井市の条里制が論議されるようになったのは戦後である。まだ研究史は浅いが、遺構の確かなことでは、尾張の各地に比べて遜色がないほどだ。

王子製紙の工場あたりから西方勝川にかけての水田地域がそれで南限は庄内川である。今では、工場用地、住宅等、土地利用の変化によって、水田が消滅し、その遺構も消失しようとしているが、戦前の地籍図である「土地宝典」にははっきりとした遺構がみられる。この地域では、水田が方1町(方約109メートル)の区画をもち、その中が10段に区分されている。昔から段(たん)の面積が、耕地の単位であったのは、古い人なら誰でも知っておられる。こうして1段の単位が10集まって10段の区画が方1町の範囲である。

10段、すなわち方1町の区画が南北に6つつまり6町と、東西に6つ、36町の単位が「里」で、これが、条里制の里にあたる。つまり、里は、36町の水田面積であり、360段の水田面積の土地を指す。

なかなかややこしい区画のしかたと思われるかも知れぬが、方眼に6つずつとり、6かける6、36のメッシをつくり、それが「里」の単位であろうと考えて下さればよい。

この「里」が東西に並んだのが「条」で、南北に並んだ列を「里」とよび、条と里の座標によって、場所を明らかにする。「条里制」と呼ばれているのは、ここからきている。

里の中の36町は、方1町に毎に「坪」の名を冠し、1から36坪まで数詞番号をうってその場所がわかるようにした。

図にしてみれば、そんなに理解し難いものでもないが、これだけでは御理解いただくことが困難かも知れぬ。

さて、このような方眼に整然と区画したのはなぜか。古代律令制による班田収受制を実施するのには絶対に正確に1段の耕地に分け、6歳以上の男子には2段、女子はその2分の3、つまり1段120歩の土地を貸与する必要からきている。

春日井に住む人も、岐阜に住む人も等しくこの割合で耕地を与えられたのだから、当時水田に開かれていたところは、すべてこうした耕地区画をもち、耕地の班給対象地にした。

奈良を中心として、全国津々浦々の耕地をこうした統一的区画に整理したのだから、全く、大事業であったにちがいない。

春日井市の遺構地域も、こうした政治的施策によってできた水田地域であると見做すことができる。

この条里制の区画ができる大化年間以前、このあたりの耕地はどのようになっていたかは、条里区画で消されてわからなくなったし、以前に、この地域に水田が開かれていたか、条里によってはじめて水田に開かれたものかも謎に包まれている。

さて、春日井駅前のx「条里の碑」が建てられているのは、こうした条里の北限にあたり、段丘上には、遺構がないばかりか、江戸期に新木津用水の導水によって開いた新田村を見ればわかるように、どうも条里制を施行して班給対象地域にしたのではない。水利の関係で、この段丘上は永い間、雑木の茂るに任せた不毛地域を形成していたと推定される。

小野道風の出身地と伝えられる「松河戸」は、条里制の縁辺地に当り、条里区画になった耕地の班給を受け、村の人々は農業にいそしんでいたと断定してもよい。

つまり、松河戸の村から、中切、下条(げじょう)、上条、下津尾、勝川等の村は、この条里区画の中の水田を耕作していたし、津入の部落は「条里村落」の形態を留めていた可能性が大きい。

つまり、伝小野道風の松河戸をはじめ、以上の村々は条里時代からの村であり、律令制と関係ある村といえる。

津入の部落は下条からの出郷であるが、型態からみれば、条里制の施行にともなって、条里区画の中に村ができた例とみる。これが条里村落で、海部郡富塚部落と型態が類似している。

春日井市の条里遺構では、条里に関係した条、里、坪等の遺名が少なく、区画は明らかでも、何条何里何坪に当るのか、なかなか復原ができず、まごまごしているうちに、大発見があった。それが、山城醍醐寺の荘園であり寄進地系の荘園であった「安食荘」の「官宣旨案」(平安遺文第6巻・史料番号2520)で、康治2年(1143年)の記録である。条里制時代から4から500年経った当時でも、何条何里何々里とよぶ地番付(づけ)がはっきりしているばかりか、春日井の条里地域から西方、味鋺やさらに西方、庄内川南岸のx地域にわたる広大な荘園地域であったことが地名の探さくや比定で、ほぼ明らかとなった。

この史料は、主として庄内川北岸の地域で条里制が施行されていた例証には充分役立つし、味鋺(史料では味鏡)、勝川(史料では賀智)、松河戸(史料では石河)等、関係地域の地名に比定することもできる。こうした比定をもとに、先述の条里遺構に当てはめてみると、春日井駅前の「条里の碑」の条、里が明らかになる。

この「条里の碑」が建つまでには、こんな研究の経緯があったし、碑の建つまでには、「安食荘」の史料によるところが大きい。また小野道風の伝承についても、条里との関係で妥当性をもつこともできる。

市内の条里制遺構

春日井市文化財保護委員 梅村勝利

春日井市は古(いにしえ)の春日部(かすがべ)郡の東部を占める。

市のほぼ中央部、国鉄春日井駅前に昭和49年「条里制遺構之標」なるささやかな石標が建てられた。その裏面に「この地点を通る東西の一線は近世の関田・上条両村の村界でかつ往古の条里制春日部郡第14・15条の境界線である。云々」とある。

この石標より約100メートル西の地点-今は無いが割塚という塚の中に、この地方の条里制地割測量の基点があったと認められる。この塚名の名残(なごり)、旧字(あざ)割塚に東接して十七という字(あざ)があった。これはこの里(り)の第17坪の名残であろう。東方、内津(うつつ)川の堤下より駅に向かって走る高貝(たかがい)用水路はこの条界線上に現存しており、この一線のみは不思議との遺(のこ)る。このあたり唯一の遺構である。

県道和示良(かにら)線によって断(た)ち切られた大日山-お渡所(たびしょ)より南、西は地蔵川にいたる穀倉地帯には嘗ては美事(みごと)な条里制の遺構が存在していたが、或は陸軍工廠の急設により、或は区画整理によって消滅し、僅かに小野小学校の南約200メートル先の整理未了地区-18条石河田里の一部に、今なお古来の坪割をなす道路・水路と、後世に細分された畝歩割とが整然と混在している様を見ることができる。

今回、下条(げじょう)土地区画整理組合によって、新設の西津公園に遺構の懐古碑が建てられた。

この碑の北約100メートル、中部中学校々庭に南接する市道の南路肩あたりを東西に延長した線は昔の上条・下条両村の村界であるとともに第16・17条の界線であった。上条・下条とは柏井荘をこの線で二分した呼名であろう。

康治2年(1143)、安食(あじき)荘についての古文書によれば、当時の安食荘は春日部郡に属し、矢田川古流の南岸が第20条。この南限に並んだ各里の西部、小稲里(名古屋市稲生町)の東畔が西限。以下この古文書に基いて要点を略記すれば、庄内川の北、18条より当市域に入り、味鏡(みまり)里(東北の一角が当市中新町の一部)、水分(みくまり)里(南部は名古屋市)、 賀智(かち)里・頸成(くいな)里・馬屋里・石河田里の6里が並ぶ。石河田-小野道風の伝承地・観音寺に東接し北方に直進している古道が里界線趾-が安食荘の東限。賀智里のカチは勝川に通じ、イシカワダ・マツカワドは語呂が相似ている。

17条の町原里は味鏡里の北に接し、安萌(あもえ)里は頸成里の北に続く台地上に在る。

16条には水分里の北、1里飛んで馬賀(うまよし)里がある。安食荘の北限である。味鋺原-後の味美(あじよし)村の中央部に相当する。ウマヨシ・アジヨシも語呂が似ている。安萌・馬賀のあたりは水田は無く、主として草生地であったらしい。狩猟・放牧などの適地であったか。

延喜式内の古社、牛山の片山神社は10条に、田楽(たらが)の伊多波刀神社は9条に現存している。伊多波刀神社のあたりを広く南(みなみ)条と云い、その北方を北条と呼ぶは、8・9の条界線を以ってするこの地方での区別であろう。

先年、小牧市域の古窯跡より「多楽里」とある瓦が出土した。田楽は多楽里の名残か。 更に北進して春日部郡の第1条の北限は昔の味岡荘の久保一色(小牧市)の北、古墳青塚(犬山市)あたりの一線と比定される。

古い地籍図を並べてみるに、白山(しらやま)村の小針・沖中・大曲(まがり)。庄名村の東ノ坪・東畑・神明前・水田(すいでん)。神明(しんみょう)村の長筬(ながおさ)・神明前。松本村の上(かみ)条坊・下(しも)条坊。 出川(てがわ)村の長(おさ)・三反田・北坪・米田(こめだ)・榎(えのき)坪。大留村の井高上(かみ)・井高下(しも)・大門(だいもん)・中筬(おさ)・茨(いばら)ノ木・四反田・五反田・松ノ木・樋田(といだ)などに不完全ながらも100メートル平方ほどの正方形らしいものが散在している。これ等を縦横にたどり整頓しながら線引きを試みれば井然たる条里制の坪割となってあらわれる。

気噴(きぶき)村の井高川の西に三ノ坪、東に黒坪という字がある。両字は共に第11条に位し、偶(たま)々井高川の線が里界をなし、割塚の基点の南北の里界線より6本目-三ノ坪は西の里の第3坪、黒坪は東の里の第29坪を含んでいる。クノツボをクロツボと訛るところは少なくないが、ここでは29ノ坪をクロツボと省略している。

神領村以西は洪水に因るか遺構は大きく乱れている。更に東部および北部の丘陵地帯の古い村々の狭間(はざま)などについては資料に乏しく、遺構の跡は定かではない。

天養元年(1144年)、「春日部郡東条」の地を以って篠木荘が設定された。同荘は後世のいわゆる篠木33ケ村にわたる広大な荘園にして、その西限は現在の西山町あたりとされており、この地区には条里制の名残とおぼしき、丁田・四反田・八反田などという地名がある。

なんのへんてつもない、崩れ易い土で出来ているこのような構造物であるから、或る部分はいつしか跡方もなく崩れ去ったが、或る部分は千有余年の年輪を重ねながら、久しきにわたって生きて来た。まことに奇(めず)らしい、特異な歴史上の遺産である。これを顧(かえり)みるとき、各種各面において各様の、いつしか忘却されている教訓までも呼び覚(さま)してくれる。

近時、市街化・土地改良のx波にさらされて遺構の命脈も、まさに尽きようとしていることは、まことに感深いものがある。

ふるさとの歴史

春部郡の豪族と古寺址

久永春男

春日部が春日和爾臣(かすがのわにのおみ)一族の女性を母とする王女の名代部であるとすると、それを管掌した氏族としてはまず和爾臣が考えられる。

和爾臣の始祖については、日本書紀は「天足彦国押人命は此れ和珥(わに)臣の始祖なり」と簡単に述べているにとどまるが、古事記は「天押帯日子命は、春日臣、大宅臣、粟田臣、小野臣、柿本臣、壹比韋臣、大坂臣、阿那臣、多紀臣、羽栗臣、知多臣、牟邪臣、都怒山臣、伊勢飯高君、壹師君、近淡海国造の祖也」と同祖系譜を詳しく記している。天押帯日子命は皇統譜では孝昭天皇と尾張連の祖奥津余曽の妹、余曽多本毘売(紀は世襲足媛と記す)との間に生まれ、孝安天皇の兄とされている。この古事記の記す同祖系譜の中に、尾張国の郡名を冠した羽栗臣と知多臣があるのは注意をひく。

葉栗臣については『塵袋』巻5(註1)に尾張国風土記を引用したと推定される次のような記載がある。「尾州葉栗郡ニ光明寺ト云フ寺アリ。ハグリノ尼寺ト名ヅク。是ヲバ飛鳥浄御原御宇丑丁小乙中葉栗臣人麿始テ建立スト見エタリ」

小乙中は天智天皇3年(664年)に制定された冠位名で、天武天皇13年(684年)まで用いられていた。常陸国風土記における例によれば評督(郡司)級の冠位である。飛鳥浄御原御宇丑丁は天武6年(677年)である。冠位と年代とが合致する点から見てこの記述はいちおう信頼するに足ろう。けだし当時葉栗郡に葉栗臣と名のる豪族が存したことはまちがいなかろう。

次に知多臣については現在文献がないが、平城宮出土木簡(註2)に、

318 □□具郷野間里和尓部臣牟良御調塩

□□元年十月十九日郷長和尓部安倍

319 尾張国智多郡番賀郷花井里丸部□麻呂

調塩三斗 神亀四年十月七日

320 尾張国智多郡贄代郷朝倉里戸主和尓部

色□智調塩三斗 天平元年

2189 英比郷和尓部□□

天平□□十□□

知多郡の番賀・富具・贄代・英比など各郷にわたって和尓部を冠した氏人が分布し、かつてはその支配的地位にあった和尓部臣という氏姓も見られる。(註3)この和尓部臣が知多臣と同族関係にあったろうことは推測に難くない。

すなわち古事記の和爾氏系譜は尾張に関する限りでは無視しがたい。ただし葉栗郡や知多郡に和爾氏の勢力が及んだ時期と、春日部設置の時期との年代関係は現在明らかでないが、春日部を和爾氏が管掌した可能性はないとは言えない。しかし現段階では春部郡に和爾氏一族がいたことを語る資料はまったく見出されていない。

春部郡を本貫としたことの確実な豪族として、尾張連一族がある。『寧楽遺文』の歴名断簡に、

尾張連牛養年廿七 尾張国春部郡山村郷戸主 大初位下尾張連孫戸口

という記載が見られる。大初位下といえば、郡の主帳級の位階である。

次に時代は少し降るが、『日本三代実録』の仁和元年(885年)12月29日の條に、「尾張国春部郡大領正六位上尾張宿祢弟廣」についての記載がある。「自為郡領、三十餘年于げん」と弟廣は述べているが、宿祢を姓(かばね)とするその家柄から推すと、その祖先は奈良朝からすでに郡司階層であった蓋然性は高い。

また『延喜式』は春部郡の官社12座の中に物部神社を載せている。物部連一族が10世紀初頭まで郡内である程度の勢力を保っていたとみなしてよかろう。しかし他に文献はない。

『塵袋』巻3にも尾張国風土記の逸文と見なされる一節が載っている。「昔、尾張国、春部郡、国造川瀬連ト云ケル者、田ヲ作タリケルニ、一夜ノ間、藤オヒタリケリ。アヤシミオソレテ、切棄ルコトモナカリケルニ、其藤大ニナリニケリ。其故ニ此田ヲバハギタト云ヘルトカヤ。」

地名の起原説話は諸風土記に共通して多く、この一節も中世の文体に書改められてはいるが、風土記原文の大意は伝えているごとくである。

ところで、「国造川瀬連」であるが、天武紀の12年9月丁未の條に「川瀬舎人造に姓を賜ひて連と曰ふ」と記されていて、川瀬連という氏姓は確かに存し、元は川瀬舎人造であった。

他方天平17年優婆塞(うばそく)貢進文に「川背舎人立人年廿三 近江国犬上郡河原郷戸主川背舎人高市孫立人」という例があり、造姓をもたぬ被支配的立場の川瀬舎人も実在したのである。

では、川瀬舎人はいつ設定されたかというと、雄略記に「十一年夏五月辛亥朔、近江国栗太郡言さく、白きう、谷上浜に居る。因りて詔して川瀬舎人を置きたまふ」とあり、古事記の雄略段にも「長谷部舎人を定めたまひ、又河瀬舎人をx定めたまひき」とあって、雄略朝に河瀬舎人が初めて置かれたことは広く知られた伝承であったらしい。そうすると塵袋所載の国造川瀬連は祖先は川瀬舎人造であり、ワカタケル大王すなわち雄略天皇の側近に侍したという関係がその後代々子孫とヤマト王朝との間に維持せられ、国造制度確立に至った時、国造に任命されたという風な場合もありえぬことではない。(註4)ただし国造といっても尾張国造とは限らず、尾張国として統合される以前の、春日部を中軸としてその隣接地域を合わせた程度のクニの国造だったかも知れぬ。また川瀬舎人をヤマト王朝に貢進した氏族は尾張連一族か丹羽臣一族か和爾臣一族か、それともまったく別の在地豪族であったのか、想像をめぐらせば限りがない。

尾張国に寺が建立され始めたのは白鳳時代になってからで、評督級の豪族によって氏寺として建立された。春部評におけるこの時期の寺としては春日井市の勝川廃寺と小牧市の大山廃寺とが古くから知られている。

大山廃寺は大山の中腹に塔址が遺存している。素縁単弁八葉蓮花文の鐙(あぶみ)瓦と、四周に連珠文をめぐらした均正唐草文の宇(のき)瓦が出土し、白鳳時代後期の建立である。

勝川廃寺は遺構がまだつきとめられていないが、勝川5丁目地域を中心として広範囲に瓦が出土し、東北東9キロメートルの高蔵寺瓦窯址でその一部が焼成されていることが知られている(註5)。

鐙瓦は3種類、宇瓦は4種類に類別される。

鐙瓦第1類 素縁単弁八葉蓮花文で中房の部分を欠いた破片2片が紹介されているにとどまる。弁は子葉がなく中軸線が稜をなす。

鐙瓦第2類 直径23センチメートル、素縁複弁八葉蓮花文で、中房は大きく、蓮子を中心に1個、それを囲んで4個、その外周に10個を配している。

鐙瓦第3類 直径18センチメートル、素縁の内側に連珠文帯をめぐらし、複弁八葉蓮花文をおく。中房は大きく、弁間の楔形と相対して蓮子8個をめぐらし、その内側に配した4個は中心の1個と細隆線によって十字形につながれている。

宇瓦第1類 幅3.5センチメートルの重弧文で、断面台形の溝によって3条の平行弧を描く。顎無し形。

宇瓦第2類 幅4センチメートル、鋭い器具でV字形に切込んだ3条の溝によって4条の平行重弧文を形成している。やはり顎無し形である。

宇瓦第3類 幅4.6センチメートル、上縁に連珠文、下縁に波文を配するいわゆる天星地水文帯の間に、右から左へのびる扁行唐草文を細線で流麗に描く。顎をもつ形である。

宇瓦第4類 幅4.5センチメートル、上縁に連珠文を配し下縁は無文である。中軸の唐草文は第3類よりも大きく旋転している。ちょうど左半分近くの破片なので、扁行唐草文か均正唐草文か断定できない。有顎形である。

高蔵寺瓦窯址出土瓦は鐙瓦第3類と宇瓦第3類で、どちらも連珠文で飾る点が共通し、一対とするにふさわしい。白鳳時代後期の瓦である。

鐙瓦第2類と宇瓦第1類は国道19号線を挟む勝川5丁目付近でかなりの数量を伴出しており、けだし一対と見なしてよかろう。白鳳時代前期とすべき瓦である。

鐙瓦第1類、宇瓦第2類・第4類は今のところ対をなす瓦が明らかでない。

高蔵寺瓦窯址で焼成された瓦が出土した地点は、前述地区の付近とはやや隔たっており、瓦の意匠の差異をも考慮すると、あるいは2つの別個の寺が近距離に存したのではないかとの疑いも持たれる。

註1 『塵袋』は著者不明。文永年間から弘安年間にかけての時期の著作とされている。

註2 奈良国立文化財研究所『平城宮木簡1解説』1969年

『平城宮木簡2解説』1975年

註3 なお天平6年の尾張国正税帳の末尾に「郡司少領外従八位上勲十二等和爾部臣若麻呂」と署名してあるが、古代の公文書における尾張国各郡の記載順からすると、これは智多郡たる可能性が強く、参考とするに足ろう。

註4 あまり信頼し難い文献ではあるが、『国造本紀』に「以天道根命為紀伊国造。即紀河瀬直祖」とあるのも類例とみなしえよう。

註5 春日井市史・同資料編(1973年)

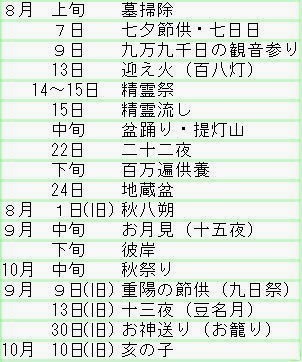

暦の上ではもう秋も半ば、夏から秋にまたがる盆行事も終わって、稲の収穫の行方を案じる季節、あちこちから、夜風に乗って笛・太鼓の音が聞こえてくる時でもある。順序として、盆行事にもふれておこう。

秋の年中行事

安藤弘之 春日井郷土史研究会々員

盆

陰暦7月を盆の月という。盆とは盂蘭盆(うらぼん)の略で、色々の食物を作って供え、祖先の冥福を祈り、それを餓鬼にも施して、その苦しみから救うのだという。仏教的色彩が濃くなる以前は、全く正月と同じに考えられ、1年に2度の祖霊を迎える大事な月であった。

八朔(はっさく)

陰暦8月1日はそろそろ稲が穂を出す時季、稲の実りを祈願する「たのみ」の日であり、だんごやぼた餅を供える風があった。「昼寝の終わり夜なべ仕事の初日」ともいって、季節の変わり目ともなっていた。立春から数えて二百十日、大風を恐れて「鎌立て」をするのもこのころであった。

中秋の名月(十五夜)

陰暦8月15日、秋の七草をさし、里芋の煮物とだんごを供える。このだんごを、子どもに盗みとられることを喜ぶ風がある。縁の下や物陰で鳴くコオロギの音は「ツヅレサセ ツヅレサセ」と聞え、冬支度を告げるようでもある。

秋祭り

氏神信仰には村氏神と屋敷氏神とがある。村氏神は村の鎮守で、秋祭りは稲の収穫を前にした大祭であり、今も盛大に行われる。前夜祭を試楽(しんやく)、祭りの翌日を山おろしという。今は社殿に鎮座しておられる氏神も、古くは天から森や幟を目印に降りてこられ、村の要所要所を回られると信じていた。今も、白山神社や伊多波刀神社・和示良神社等で行われているお旅の行事はその名残りであり、巫女舞いがあつたりして、氏子の面前で祭りを受けられる。

山おろしは女の人の宮詣りであり、慰労の日でもあった。馬道具もこの日に郷蔵へしまう。

おこもり

本祭りのあとのあげ祭りがすめば、稲の収穫が始まる。あげ祭りには、どこでもお宮で若衆によるおこもりが行われた。家々から米を集めて夜食を作って食べる。これは神人が共食しながら、稲の収穫前に物忌をすることを意味していた。

亥(い)の子(こ)

秋はぼた餅を作る機会が多い。稲を刈り終わると鎌に「刈りよせぼた」、収穫が終われば唐箕や唐臼に、「秋上げぼた」を供える。陰暦10月亥の日にも作る。これを「亥の子ぼた」という。収穫を祝ってのもので家の神様に供えた。

また、「こたつはじめ」といって、この日にこたつを入れれば、火難にあわないと言われた。

この地方の年中行事をまとめて、「春日井の年中行事」(B5版60頁)が出ました。

詳しくは本誌お知らせ欄をどうぞ。

みんなの広場

教えて下さい

神領町 春田直広

昭和52年8月特集号大法輪につぎの記事が掲載されています。

前文略

立山の地獄は仏説の通り巧みに組み合せられ、所謂八大地獄、十六別所、一百三十六地獄の実相そのままに表現され、八満、無限、焦熱、等括、鍛冶屋、団子屋、紺屋、百姓等々、或は血の池あり、或はみくりが池の八寒地獄等があり、更に近くに三途の川、死出の山、幼児の悲しき賽の河原、剣嶽の針の山等全く図説の通りとなっている。中世の有名な怪異文学である「今昔物語」には立山の地獄の因縁話が4話も書かれている。あるいは能楽の、善知烏(うとう)は能第一の幽玄の曲といわれるが、立山の地獄物語である。次に記すのは、明治中頃に実際にあった話として伝えられている。

尾張国春日井郡に鈴木鍋四郎という御岳行者がいた。ある日家人に向かい、「自分は若年から諸行諸法を修してきたが、未だ地獄極楽の実際を見たことがない。この頃世間では地獄極楽などというものは実際にあるものではない、寺僧どもの例え話に過ぎないという者がいる。この自分は固く信じているが彼らを説伏できないのは如何にも残念である。しかしこの世に於て地獄を目の当りに見ることができるのは越中立山だけであるというから、これから立山に登り、この身この目で確かめてきたいと思うが、今日を以って今生の別れとなるも決して悲しむことはない」と告げて立山に参詣し、室堂祠掌に事の次第を話して、遂に百姓地獄の熱湯に身を投じた。立会いの祠掌は棒を入れてかき回したが空しかったという。

翌年子の鍋吉が登山して篤く菩提を弔った。

明治中頃といえば既に文明開化の世である。

身を投じた鍋四郎、立会った祠掌、子の鍋吉みな「この身このまま地獄極楽に会えるは越中の立山」を固く信仰してのことである。

以下略す。

以上である。

私は本誌前号掲載の覚明霊神を読み、上の記事を思い出しました。そして鍋四郎さんは、その「姓」が鈴木(牛山に多い)であり、また御岳行者である関係から、当市の方であるかもしれないと、それとなく知人の方に当ってみましたが見付かりませんでした。そこで万策尽きこの貴重な紙面をおかりし、皆様のご協力をお願いする次第です。

皆様のなかで、鍋四郎さんまたは鍋吉さんのことをご存じの方がありましたら、教えてください。

なお明治中期の春日井郡は、旧東春日井郡のことで、瀬戸、守山、小牧、その他の町村を包含した広大な範囲であったから、鍋四郎さんは当市の方でないかも知れません。

何れにしても一身を抛げうって求道のために殉ぜられた尊いお方であります。是非この方の子孫を探しあてたいと思います。よろしく。

社会科の勉強に結びつく 郷土部の活動

高蔵寺中学校郷土部部長 春田達也

ぼくたちの学校の郷土部部員は、今のところ5名しかいませんが、みんな一生懸命やっています。1年生のときのクラブ活動は、市内の寺や神社について調べたり、夏の年中行事の1つである大留町のオンカ祭りを見学したり、春日井東部の2つの立体地図の製作開始など、まず身近なことを学びました。

2年生になってからは、前年から引き続きの春日井東部の立体地図製作について、一般の地形図と人口などをもとにして色分けしたものとの2種類を完成しました。また、市内の石碑、自然環境、風俗・習慣などを調べました。

そしてこの1年間に調べたことを1冊の冊子にまとめて全クラスに配ったところ、思ったより反響があってとても喜んでおります。この年はとても充実していたと思います。

3年生になってからは、瑞浪市の化石博物館の見学と化石採集を行ったり、坂下から内津付近の下街道や神社を見学しました。そのほかに古墳の見学や分布図の製作、寺院の見学や調査をして、宝物などを写真やスライドに収めました。これらの研究をまとめて、11月の文化祭に発表する予定です。このように、郷土部の活動内容は社会科の勉強に結びついています。

これからは、ぼくたち3年生はあまり活動はできません。しかし、安心して後輩にクラブを任せて卒業できるように頑張りたいと思います。

私の研究

春日井市西山製鉄址

下原町 梶田元司

西山町に、金屋浦という字(あざ)がある。元はかなり広い地域を含んでいたが、明治初年に分割されて、この字の北部は字西山と改称された。その西山の1576番地の畑から鉄を精錬した時に出るのろが沢山出土する。また、稲藁が混入されて堅く焼け締まった窯壁の破片も多量に見出される。ここに製鉄施設、すなわちタタラ窯があったと推定される。この畑にはまた須恵器の破片も散布しているが、その須恵器片に溶鉄が融着しているものもある。おそらくこのタタラ窯の年代はかなり古代までさかのぼると考えてよいのではなかろうか。

ところで製鉄原料であるが、この畑の北方400メートルへだてた字西山四ツ池の丘陵一帯から豊富な砂鉄が出る。私は少年時代から山道に雨水で浮き出ている砂鉄を磁石で集めて遊んだが、現在でもそれを10貫目(40キログラム)ぐらい保存している。この四ツ池の丘陵は西へ延びて小牧市下末まで続いているが、昔は下末でも砂鉄が採集できた。

この西山町一帯の氏神は松原神社(註)であるが、この社は江戸時代は稲荷大明神であった。そして江戸時代中期と思われる縁起書が有るがその文中に

「有小鍛冶者造釼。截其利無能及也。一旦稲荷山之取埴土。以覺堪鎔刃敷爲埴土。來往旦拜神矣。世人不諳此理徒爲金工之守神」

〔若い鍛練工がいた。刀剣を作る事が得意で、その鋭さは比類ない程であった。(彼が)稲荷山の粘土を見て、大へん剣を作るのに適していると感じ、この粘土の良さを指摘して、この地の稲荷神を崇拝した。世間の人はこの由来も知らないでただ金工の守護神として祭っている〕と記している。

江戸時代中期にすでにこの地の砂鉄が良い製鉄材料である事が知られていたのである。松原神社の境内社に金山彦命を祀る南宮社があるのはこの関係であろう。西山製鉄址を精査してその正確な稼動年代を把みたいものである。

(註)この松原神社は実は、式内高牟神社である確率が高いことについてはすでに一文を草したことがある。「延喜式所載の春部郡高牟神社」久永春男、梶田元司、郷土研究NO.21号(1979年)

お知らせ

冊子刊行中

「春日井の年中行事」 500円

暮らしの折目として、民俗文化に彩りを添えてきた年中行事も、今や急速に消えさろうとしています。今も残るもの、すでに記憶の片隅に追いやられた行事を、写真も入れ解説しています。

「春日井の文化財」 300円

歴史のあと、美しいもの、野の石仏、句碑、昔のくらし、昔のならわし、昔ばなし、自然など、市内の文化財約100項目を簡潔な解説と写真で紹介しています。

「続・春日井の民俗」 500円

かつての暮らしはムラを単位に行われてきました。市内7地区(牛山新田。大手本田、高山、下津尾、桜佐、足振、西尾)を取り上げ、衣食住から、生産、信仰、社会生活、年中行事に亘る生活文化を地区別に掲載しています。

冊子取扱所

伊藤十治書店本店(鳥居松町6)

伊藤十治書店清水屋店(清水屋S・C内)

伊藤十治書店西武店(西武S・C内)

伊藤十治書店藤山台店(藤山台団地内)

石黒文化堂書店(西本町1)

三洋堂勝川店(勝川駅前)

純正堂書店(松新町1)

上条文庫(上条町1)

正和書店(高蔵寺駅前)

正和書店サンマルシェ店

正和書店高森台店(高森台団地内)

寺沢書店(坂下町3)

水野書店(町屋町)

春日井市役所受付(鳥居松町5)

市民文化センター(柏原町1)

民俗研究講座受講生募集

民俗文化財の調査研究のための手ほどきを行います。間口が広く奥の深い民俗文化を自分で調査してみませんか。

テーマ:「家と民俗」13回

日程:11月から。平日の夜、週3回程度。

講師:安藤慶一郎氏(金城大教授)、富山博氏(中部工大教授)、小林美和氏(県立春日井東高校教諭)、安藤弘之氏(市文化財保護委員)

詳しいこと及び申込み方法は、10月1日付の広報を御覧ください。

編集後記

お気付きでしょうか、今号、「私の研究」欄を設けました。

どしどし研究を投稿ください。

発行元

昭和54年9月15日発行(年4回発行)

発行所:春日井市教育委員会文化体育課