郷土誌かすがい 第19号

昭和58年6月15日発行 第19号 ホームページ版

銅製仁王像

県指定有形文化財 熊野町 密蔵院

密蔵院は県内における屈指の天台宗の名刹(さつ)で、国指定の多宝塔や木造薬師如立像を始め多くの文化財を所蔵する。その一つ、銅製仁王像は復古調の鎌倉時代にあっても珍しい銅製のミニュチアー像であるが、残念ながら伝来はわからない。仁王は金剛杵(こんごうしょ)を持つ忿怒(ふんぬ)裸形(らぎょう)の守法神として多くは寺門の左右に立つ。本来一体であった仁王が阿(あ)形吽(うん)形の2形に別かれたものであるから、開口の阿形と閉口の吽形は対(つい)をなすのが自然である。この寺に1対残ったのは幸いである。

制作は木型(きがた)で成型後、本体と台座とを別鋳し台座上で溶接する。表面をヤスリがけしたりタガネを入れたりして仕上げられている。本像はふつうの形だがの金剛杵を手に持たない。その姿は、隆々とした筋肉、凹凸の大きい肋骨(ろっこつ)と腹筋(ふくきん)、大まかな眼鼻口に刻まれた陰形、強い衣褶(しゅう)線、裳先の丸やかなひるがえりに特徴がみられる。そこには大胆に簡略化した写実性と動きの激しいバロック性が生きている。すべては緻(ち)密な計算による。

小像だが、巨像と見まがう程の破綻(はたん)ない造形美は作者の技倆(ぎりょう)の高さを示す。僅かに残る胡粉(ごふん)からみて、もと彩色像だった可能性がある。

梶藤義男 市文化財保護審議会委員

郷土探訪

春日井をとおる街道6 脇道・里道

櫻井芳昭 春日井市郷土史研究会会員

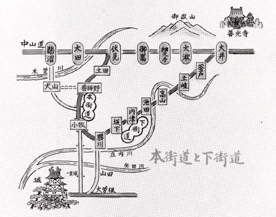

市内には下街道、木曽街道の他にこれらの脇道、村人が日常的に利用した里道、代官所への道、庄内川の渡しなどあまり歴史の表面に出ることはないが、庶民とは最もなじみの深い道はたくさんあった。そのうち、主なものを取り上げてみたい。

豊場道(とよばみち)

『尾張徇行記』の春日井原新田の項に、「西の方豊場村より、東の方田楽新田へかかり、下街道大泉寺新田へ出る道あり。」とあり、下原新田の項では、「其先味鋺原新田、上原豊場村へ出るなり。是は海東郡への往来路なり。」と記している。これが通称豊場道で清洲道とも呼んでいた。また、尾張西部地域では下街道へ連絡していることから、内津道、善光寺道と呼んでいた。

この道は清洲に城のあった戦国時代には、清洲―小牧―犬山を結ぶ幹線街道から途中で分れて、豊場を経て下街道へ出る重要な街道であった。下市場に住んだ豪族の梶田出雲守は福島正則に仕え、備後三原城の守りについていたが関ヶ原の戦後は、この地に隠棲した。豊場にいた地頭とは姻戚関係にあったので、両地を結ぶ豊場街道を開いたという(『東野誌』)が、現在この道で部分的に残っているのは、名鉄春日井駅の北を通り、春日井小学校の南から高山、田楽新田、六軒屋あたりである。市内の東部と西部を結ぶ便利な道として、昭和20年代までは大泉寺や出川の亜炭、田楽方面からの磨砂を運ぶ馬車や大八車の往来でにぎわった。宮町の行者寺の南には、茶店があり、縁台で一ぷくする人たちの姿もよく見られた。現在行者寺内にある如意輪観音の道標は、以前は寺のすぐ東の農協西の街道の分岐点にあり、「右ぜんくわうじ道、左いるか道」と刻まれている。

入鹿道

「東北の方大手村、田楽村へかかり、其先丹羽郡神屋村入鹿新田へ至る。」と『尾張徇行記』春日井原新田の項で述べている。これは入鹿御成道(おなりみち)とも呼ばれ、尾張藩主が入鹿池へ巡察に行かれる道にもなっていた。また、藩の役人が杁(いり)の見分に定期的に出張する時通行する道であった。入鹿池は寛永10年(1633)に完成して、この地域では、田楽村、大手村、東野新田、大手池新田、上条入鹿新田がこの池の水を利用して田畑の開発をすすめた。

下屋敷町の辻に如意輪観音があり、これには「左うつついるか道」と刻まれている。また、町屋交差点の西の伊多波刀(いたはと)神社へ入って行く旧道の東側に呑吐塚(どんどつか)の跡(現在は郷土館内)がある。これは大手から続く長い坂を登りきった所にあり、往来する人はここまで来るとほっとしてつばを飲みこんだという。近世村絵図ではこの道のことを春日井原新田では入鹿道、田楽村では入鹿御成海道、下末村では名古屋往来道と記入されており、同じ道でも少しずつ呼称に変化が見られる。

玉野道

下街道の庄内川を渡った所から東に折れ、松河戸、中切、下津尾、下条、上条、桜佐、神領、下大留、上大留、足振、高蔵寺、玉野と、ほぼ庄内川に沿って東へ進む道である。この経路は村々をつなぐ郷道であるので、定まった名称はない。『尾張徇行記』には、松河戸では下条中切への街道といい、桜佐、高蔵寺では名古屋道と述べている。村絵図では下条村・高蔵寺村がともに玉野道としている。

この沿道の村々は条里制の名残りが認められる中世以前に成立の村がほとんどなので、玉野道は庄内川の自然堤防を結びながら集落の間を何回も曲がって通じており、古さがうかがわれる。新田地域のように直線的な道に沿って集落が立地しているのと大きな違いである。

近世になって下街道が中心となってからは、里道としての性格が強くなり、外部の旅人の通行はほとんどなかったと思われる。しかし、それだけに本街道を通ることをはばかる何かの理由がある場合には、名古屋城下から木曽、江戸へと抜ける脇道としては重宝な道であった。つまり、入尾の渡し(高蔵寺―水野)から片落坂を登り、沓掛村を経て下半田川へ出て中馬南街道をたどれば木曽へ出られるのである。

名古屋城の築城に際して、万一落城した場合藩主が脱出する道が極秘のうちに定められた。これは城内の二の丸の庭園より、石垣を降りて空濠に出て、濠を舟で渡って鶉の口に出る。ここから清水、大曽根、勝川、沓掛を経て木曽に落ちていくルートであった。玉野道もこの逃避の道の一部として位置づけられていた。

また、『尾張今事記』の「鼡賊韋駄天の某捕縛のこと」の舞台となった名古屋から盗っ人道は、北区の長母寺の裏から矢田河原を渡り、松河戸を抜け東谷山の麓を通り多治見方面へ抜けていたという。このルートも松河戸からやはり玉野道であり、おしのびの道として利用されていたようである。

『感興漫筆』の著者である細野要斉は、玉野道の沿道に知己人が多いことから、内津の祭礼見物、虎渓紀行、応夢山紀行の折をはじめ度々この道を利用している。嘉永4年(1851)10月の虎渓紀行には「勝川を東に歩し、松河戸村を過て中切村に至り、予が采地(さいち)(注)の民、伊右エ門が家に小憩し、下条、上条の南畔を過て野田に至り、密蔵院に遊ぶ。(中略)むかしは三十六坊ありしが、乱世に廃絶して今は五院のこれりといふ。一覧し了て寺を出、北行堀の内村に至る。この所にも予が采地あり、村民武兵エが宅に至る。武兵エ酒飯を設く、酒は近村に買ふ、今年の米を以て醸したりといふ濁酒なり。」とある。

また、古くは天正12年(1584)の小牧長久手の戦いの折、秀吉軍は楽田城から南下し、下原・下市場から大留へ移動し、玉野道を西へ進み、2万の大軍が大日、野田、松河戸の3つの渡しのところを渡河して長久手方面へ向かっている。

代官所への道

現市域の村々のうち東部方面は水野代官所(元明元年・1781設置)、西部方面は小牧代官所(元明2年・1782設置)の所轄であった。代官所は直接農民に接して徴税・土木・警察・訴訟その他民治全般を担当する地方政治の中心であった。とくに、天明の藩政改革以降は陣屋を設け給地の年貢徴収も担当するようになり、各村役人はいろいろな用事や文書を持って代官所へ通う必要が増加してきた。『尾張徇行記』の久木村の項に、「大草村、大泉寺新田、田楽村、下原村辺よりは総て此村へかかり高蔵寺村より下水野村入尾の渡へかかる。これは水野陣屋への往来路なり。」とある。また、『高蔵寺村絵図』(年代不詳)では入尾の渡しへの誘導路を水野道と書いている。また、下街道鳥居松の関田への三叉路の東南の角にあった道標(現在郷土館内にある)や下街道大泉寺で下原からの道の交叉する角にあった道標(現在退休寺内にある)にも水野道の字句がみられる。

水野は政治の中心だけであったが、小牧は代官所とともに宿場があり、政治とともに商業交通のこの地域の中心地であった。だから、小牧への道は明知、神屋、坂下、出川、下原の各村からそれぞれ通じていた。小牧道とはいわず手前の村である大山道、大草道と呼んでいた。小牧に近い村々では小牧往来道といっていた。小牧の村々からはこれらの道を内津道と呼んでいる。六斉市(ろくさいいち)が立ち、いろいろな店や職人のいる小牧へはいく筋も道があり、村役人ばかりでなく農民も盆や正月、晴れの時の買物のためによく利用した道である。

間(あい)街道

下街道の脇道で、何かの理由で内津(峠)、高山等を避けて通行したい時に利用された道である。坂下から下街道と別れて廻間へ入り、岩船神社の裏手より尾根づたいに細野へ出て、美濃諏訪村へ出て市之倉を通り中馬南街道をとって木曽方面へ出ることができた。下街道の商人荷物通行禁止令や中馬の通行禁止令が出された直後の取り締りの厳しい時期に、馬に荷を背負わせた馬方衆が利用した抜け道であったと思われる。

ここで取り上げた以外にも村々を結ぶ道はいくつかあったと思われる。例えば、下原町地内の155号線沿いの路傍に、「右ハだいせんじ道、左ハさかした道」と刻まれた文化13年(1816)造立の小さな地蔵の石仏があり、いつも花が供えてある。この道は市(いち)街道といわれ、小牧から下原へ出て落合池の北を通り大泉寺で下街道に合し利用者も多かった。ここから勤労福祉会館への道は昔ながらの三尺道がわずかであるが残っている。地域の変貌は著しいとはいえ、こうした歴史をたどれる手がかりはみんなで大切に保存したいものである。

(注)采地 年貢の割り当てをうけている領地

春日井にあるおもな道標

| 道標の名称 | 刻字 | 原所在地 | 現在地 | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 馬頭観音 | 左 善光寺、右 名古屋 | 勝川口 | 勝川口 |

| 2 | 南無阿弥陀仏 {明和5年(1768)} |

右ハ江戸ぜんくはうじ 左ハ小まきみち |

勝川口 | 郷土館 |

| 3 | 安産薬師如来 | 左 江戸ぜんこうじみち 右 せとみづのみち |

鳥居松 | 郷土館 |

| 4 | 左 江戸ぜんこうじ道 右 みずのじゃうこうじ |

大泉寺 | 退休寺内 | |

| 5 | 左 はざま 右 坂下 | 大泉寺 | 尻冷地蔵近傍 | |

| 右 坂下道 左 小牧道 | 大泉寺 | 尻冷地蔵近傍 | ||

| 6 | 右 大山さくみち 左 江戸ぜんくはうみち |

坂下 | 坂下5丁目 | |

| 7 | 右 大くさこまき道 左 なごやみち |

神屋町 | 神屋町 | |

| 8 | 左 江戸善光寺道 右 廿原道 |

内津町 | 内津町 |

| 道標の名称 | 刻字 | 原所在地 | 現在地 | |

|---|---|---|---|---|

| 9 | 立石・三国伝来釈迦如来 {天保7年(1836)} |

中新町 | 春日山公園 | |

| 10 | 旧稲置街道味鋺原新田 一里塚跡(石柱) |

西本町 | 西本町 | |

| 11 | 右 大草・内津 左 清水・名古屋 |

西本町 | 味美小学校内 | |

| 12 | 椎堅地蔵 {宝暦8年(1758)} |

右 志ミ州道 左 かち川道 |

宗法町 | 宗法町 |

| 道標の名称 | 刻字 | 原所在地 | 現在地 | |

|---|---|---|---|---|

| 13 | 如意輪観音 | 右 ○○道 左 うつつ、いるか道 |

下屋敷町 | 下屋敷町 |

| 14 | 如意輪観音 | 右 ぜんくわうじ道 左 いるか道 |

宮町 | 行者寺内 |

| 道標の名称 | 刻字 | 原所在地 | 現在地 | |

|---|---|---|---|---|

| 15 | 地蔵{文化13年} | 右ハだいせんじ道 左ハさかした道 |

下原町 | 下原町 155号沿い |

| 16 | 佐倉惣五郎大明神 | 右 犬山道 左 西小牧道 |

上田楽町 | 上田楽町 |

| 17 | 元上条・りゅうせんじ道 {明治39年} |

下条 | 下条及び郷土館 | |

| 18 | 右 やま道 左 大山小牧道 |

神屋 | 郷土館 | |

| 19 | 南 右所ハ大泉寺・白山 左所ハ内津・大草 東 鳥居松・龍泉寺 西 小牧・豊場 (裏)施主―瓢園 元宿 当村 伊蔵 |

ふるさとの歴史

春日井の郵便事始め2

村中治彦 春日井郷土史研究会会員

下街道筋3局の変遷

<勝川局の沿革>

明治5年7月1日開設。位置は春日井郡勝川村42番戸で、現在の国道19号と旧道との分岐点付近にあったという。初代局長は丹羽清三郎氏であった。

沿革史によると局舎構造については、「取扱者住宅ノ一部充当、詳細不詳」とある。(以下「 」は沿革史の記事)記事の欄には、「本地方ニ於ケル郵便局ノ嚆矢(こうし)ニシテ其郵便区ノ如キ、春日井郡(明治13年に東西に分離)ノ大半ヲ占メタルモノゝ如シ。監督局駅逓寮ハ大蔵省ニ属ス」とある。

同8年勝川郵便役所を郵便局と改称。為替事務を開始する。そして明治24年には、勝川町28番戸(1562番地)に移転し、丹羽友四郎新任局長の住宅の一部を局舎に充てた。

当時の集配人は村民がほとんどを占めていたようである。丹羽久吉、河治久右衛門という人々の他に柏井村から「だんな彦さ」と呼ばれていた人も来ていたという。

同30年2月1日、勝川郵便電信局と改称し、電信事務を開始する。同36年4月1日、再び勝川郵便局と改称する。同44年電話電信事務を開始する。

その後、大正2年7月26日に勝川町大字勝川字東八田山(2913番地)に局舎を新築移転した。局舎構造は「和風平屋建ニシテ面目一新ス 建坪三十坪」とある。

ところが、同10年3月20日、局長が更迭になると、再び元の局舎に移転した。その後同13年3月16日に再び大字勝川字東八田山2913番地に移転し今日に至っている。

この間、同13年3月26日に電話交換事務を開始している。また、昭和16年勝川特定集配郵便局となる。同18年7月1日、集配業務は市制施行(6月1日)に伴い春日井局へ併合となり無集配局となる。更に、同30年8月27日、電話交換業務を春日井電報電話局に併合される。

現在の局舎は、昭和48年の改築で建坪は約33坪である。現局長の足立睦美氏は9代目に当たり、昭和35年の就任である。

<内津局の沿革>

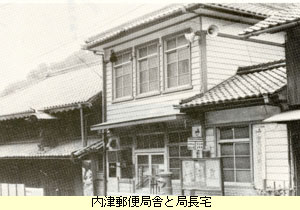

明治5年7月1日開設。位置は春日井郡内津村大字内津42番戸で、内々神社から3軒目の現在の白石進氏宅のあたりであった。

局舎構造は「日本形木造二階建住宅の一部」とある。記事の欄には「配達区域ハ春日井郡ノ東部大半及ビ美濃国ノ南部ノ一部ヲ占メタルモノノ如シ。所長ハ地方在住者ヨリ選ビタル取扱役ヲ置キ口米ヲ給ス。」とある。

同28年、3代目前川広太郎氏が局長になったとき、東隣りの41番地にかわった。

その後同36年に現在地に移り、鵜飼源六氏が局長となった。局舎は瓦葺平屋建で8坪5合であった。現在の局舎は昭和15年6月に瓦葺2階建として新築されたものである。

内津郵便局の業務内容は、坂下郵便局の開局や中央線の開通など周辺の状況の変化と共に影響を受けている。

明治5年7月、開設当時の記事には「三等通常道路、四等郵便線路(註1)新設、継替(註2)局、名古屋・内津間往復(註3)便」となっている。ところが、同33年中央線の開通に伴い、四等通常道路となり、郵便業務も坂下・内津間持戻(註4)便となった。

更に、同36年7月10日には坂下・内津間は廃止となり、多治見・内津間の持戻便(人夫送り)とかわった。

同42年には、従来の集配業務はすべて坂下局へ吸収されて無集配局となった。現局長の鵜飼史郎氏は6代目に当り、昭和23年より現在に至っている。

<坂下局の沿革>

明治9年4月1日の開局。初代局長は伊東半兵衛氏で、位置は坂下村大字坂下上町452番地であった。

開局当時の配達区域は、神坂、玉川、小木田、不二、八幡、大草等であった。同40年10月16日付で、大留、堀之内、神領、桜佐、熊野等の地区が勝川局に編入された。

同42年3月16日付で、小牧局より下末、上末を、楽田局より池之内、林を、内津局より野口、大山、明知、西尾、内津等を編入した。その後、大正5年6月11日付で篠木一円を勝川局へ編入した。また、昭和5年4月6日付で高蔵寺村一円を高蔵寺局へ、同16年4月1日付で篠岡村一円を鷹来局へそれぞれ編入した。現行郵便配達区域は旧坂下村のみとなった。

開設当時の逓送区間(註5)は、名古屋・坂下間であったが、明治20年7月1日から妻篭・名古屋間となり、次いで、同29年7月1日からは名古屋・土岐津間となった。

同33年、中央線が開通して高蔵寺停車場が開設されると、坂下・高蔵寺間、内津・坂下間の持戻便となった。

また、局の位置も局長の更迭と共に度々変っている。明治12年9月、局長の更迭とともに位置も下町956番地に移った。更に、同25年1月、再び局長の更迭とともに大字坂下1012番地に移り、46年間にわたってこの地で業務を続けた。その後、昭和13年4月に大字坂下上町510番地の1に移った。

現在の局舎は坂下町4丁目239番地の1に昭和54年11月に新築完成したもので、局長の水野鉱平氏は8代目に当たり51年3月31日就任以来今日に至っている。

以上下街道沿いの3郵便局の変遷についてその概略を述べたが、局長の更迭と共に郵便局の位置が度々変ることに気付かれたことと思う。これは、我が国の郵便制度の創業期において、全国各地の実力者の理解と協力を得て、局長の住宅の一部を局舎に充てるという制度をつくり上げることにより、短期間のうちに全国に郵便のネットを張って事業を成功させようとしたからである。

郵便取扱所→郵便役所→無等郵便局→三等郵便局→特定郵便局の系譜を持ち地域住民に親しまれてきた特定郵便局こそ、わが国の郵便事業の中核をなすものと思われる。

註1 郵便線路=明治18年に定められた郵便線路規程によると、「凡ソ郵便物ヲ逓送スヘキ陸路河海路ハ総テ郵便線路トナス」とあり、重要なものから順に大線路、中線路、小線路の3種類となっている。当時の下街道筋は小線路に当っていた。

明治5年当時の四等郵便線路はこの小線路に近い内容であったと推測される。

明治5年1月記の「郵便線路縮図」によれば、名古屋・勝川間は2里18丁、勝川・内津間は5里20丁となっている。

註2 継替局=逓送人によって運ばれて来た郵便物の中から、その地にあてられた郵便物を取り出し、こんどはその地から差立する郵便物を宛先ごとに袋におさめて格納し、詰めていた逓送人が次の区間を運ぶという仕組みになっていた。また、このときの郵便物授受の手続きとしては、送状に郵便物逓送記というものが設けられており、これに送り出した郵袋の個数、出発から到着までの時間を記入することになっていた。

逓送記に時間を記入するためには、郵便局に時計が配備されていなければならない。このため、明治7年には、全国の郵便役所、取扱所に八角時計計1000個を配備している。

註3 往復便=内津局沿革史に記述されている「往復便」とは後の郵便規則の交換便に当るものと思われる。郵便取扱規則第88条(明治29・8・31現行)に「交換便逓送方は交換局にあらざる郵便線路始點の郵便局より逓送人差立てその逓送人として交換局に往復―其線路中郵便局あるときは各その郵便局に立寄り其局の郵便物を受渡し逓送を為さしむるものとす」とある。

内津から名古屋への逓送人を月に何回程度差し立てていたかは資料がないため詳らかではないが、明治6年の「報知新聞」掲載の各道枝線郵便往復日割記によると、「東海道筋」即ち名古屋からは2と7の日、岩村からは4と9の日、それぞれ月に6回ずつ逓送人を差立てていたことになる。

尚、名古屋・岩村間の郵便線路距離は23里14丁であった。

註4 持戻便=郵便取扱規則第89条に「持戻便逓送方は一方郵便線路始點の郵便局より逓送人差立て其逓送人をして郵便線路極端の郵便局に往復し其線路中郵便局あるときは各其郵便局に立寄り其局の郵便物を受渡し逓送なさしむるものとす」とある。

註5 当時の坂下局は註2で述べたような、継替局(継立局)の性格を持っていたものと推測される。

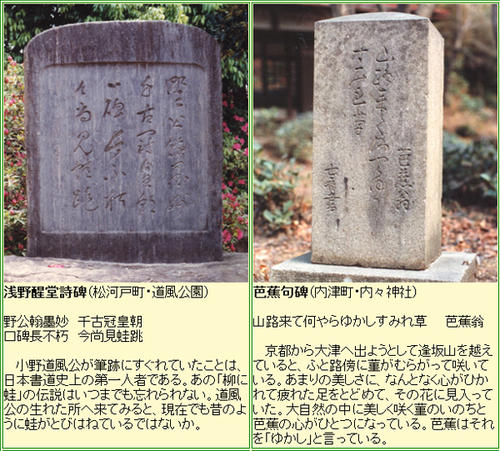

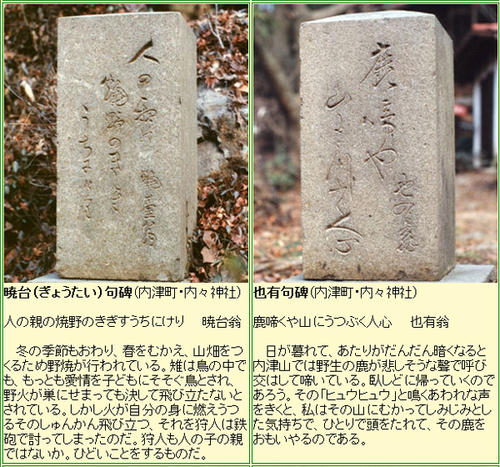

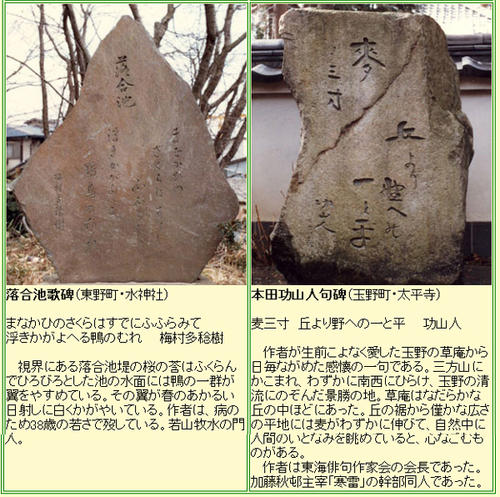

郷土史勉強会が記念出版 文学碑を特集

『自分たちが現在住んでいる春日井の地はどんな様子で発展してきたのだろうか、それを知るために、歴史、文化財、庶民の生活史を勉強し、その中から自分たちの生き方をみつめたい。』と主婦ばかりのサークル活動として春日井郷土史勉強会が結成されたのは、昭和40年のことです。

今までの17年間、郷土史家としても高名な、市内在住の国文学者の安藤直太朗氏(前椙山女学園短大教授)を講師として講座形式の学習を月1回開催する他、随時、市内外の文化財見学や石仏、碑文等の調査を続けてきました。

ちなみに今までの調査課題は下記の通りです。

- 庚申信仰と庚申塔について

- 地蔵信仰と地蔵尊像について

- 円空仏について

- 修験道について

- 文学碑めぐり

郷土史勉強会の記念誌編集委員は「この17年間、同じ興味をもつ主婦ばかりで楽しく勉強しながら、歴史や文化財を見る目も少しずつできてきた気がします。今回の記念出版は、紙面の関係で、今までの研究の中で、一番最近に調査した文学碑についてだけしか特集できませんでしたが、とにかく、私共の歩みが、この冊子に記録されて大変うれしい」といっておられます。今後のより一層の活動に期待します。

同会の活動を紹介する意味で、記念誌に収録されている中から、6ケ所の文学碑について、研究成果を誌上発表していただきます。

お知らせ

文化財映画「春日井の街道」近日貸し出し開始

かつて春日井には2つの重要な街道がありました。1つは名古屋を基点に市内の南西部から小牧を経て中山道伏見宿(今の美濃加茂市)を結ぶ「本街道」で現在の県道名古屋犬山線にあたる。もう1つは、勝川、坂下、内津を通り、中山道大井宿(今の恵那市)へと向かう「下(した)街道」で現在の国道19号線にあたる。本街道が尾張藩の公道であったのに対し、下街道は庶民の道として栄えました。

映画では両街道に残る道標や碑を追いながら、今も街道沿いに残る昔ながらの民俗・風物を交えて、春日井の街道が果たした役割をしのばせる構成となっています。

窓口=市民文化センター内、社会教育課視聴覚ライブラリー(柏原町1、電話33-1111)

なお、先年作製した文化財映画「生きている獅子」「農業を支えた職人たち」をはじめとして、社会教育課では、アニメ、劇映画など180本のフィルムと映写機器を子供会、婦人会などの団体向けに貸し出しています。

皆様のご利用をお待ちしています。

『春日井の神社』発売

市内の神社55社について、その由緒、歴史、文化財、習俗、伝説、祭り、芸能などを調査収録。A5判約140頁、定価800円(予定)で郷土史研究会が発行。市内の郷土誌かすがい配布協力店で7月中に発売の予定。

『尾張勝川廃寺範囲確認調査概報第3次』刊行

57年度実施した勝川廃寺遺跡範囲確認調査の結果を収録。

春日井市史の「地区誌編・別巻」が完成6月1日から頒布

市制40周年を記念して行われている市史地区誌編の編さん事業は順調に進み、この程「地区誌編・別巻」が完成しました。(A5版)284頁

内容=市の特徴的なムラとして、下市場、高山、桜佐、西尾を取り上げ、それぞれの自然、歴史、社会生活、家並みなどを写真、図録などで収録

頒布=6月1日から市役所企画課で

地区誌編・別巻 2,500円

本文編(復刻版)2,400円

資料編(復刻版)2,500円

資料編(3)2,500円

資料編(4)2,700円

投稿歓迎

内容 文化・文化財関係

字数 みんなの広場・私の目で見た春日井の民俗/600字程度

私の研究700字程度

採用分には薄謝進呈

「郷土誌かすがい」配布書店

本誌は、3月、6月、9月、12月末頃に下記の書店で無料で受け取れます。

取扱書店

伊藤十治書店(鳥居松町6)

伊藤十治書店 藤山台店(藤山台)

伊藤十治書店 西武店(六軒屋町東丘)

伊藤十治書店 清水屋店(鳥居松町5)

ヒラノ正和堂書店(高蔵寺町4)

ヒラノ正和堂書店 サンマルシェ店(中央台2)

陶文堂書店(中央台5)

寺沢書店(坂下町3)

秀才堂書店(神領町)

上条文庫(上条町1)

春日井書房(八事町2)

文昌堂書店(旭町2)

三洋堂勝川店(勝川町7)

純正堂書店(松新町1)

鈴木書店(味美白山町1)

石黒文化堂書店(西本町1)

水野書店(町屋町)

日本書房(白山町)

三洋堂高蔵寺店(高蔵寺町2)

発行元

昭和58年6月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会社会教育課