郷土誌かすがい 第12号

昭和56年9月15日発行 第12号 ホームページ版

絹本着色十二天画像

高蔵寺

これは天台宗の古刹(さつ)、燈明山高蔵寺に伝わる仏画の優品である。また軸裏に天正2年(1574)の寄進銘と文化年間の修理銘があったのを別冊綴として残している。

十二天は四方四維(い)と天地日月の12方向を守るインドの護法神で、画像として軸装にしたり、屏風装にしたりして四周に掲げ、修法に用いる。平安時代に中国から密教と共に伝えられた。最古のものは唐風の西大寺本だが、本図は鎌倉時代の宅間(たくま)勝賀筆と伝える教王護国寺本の宋風の流れを汲(く)む桃山時代のものである。そして本像は、あらい絹地に金泥(でい)、緑青(ろくしょう)、群青(ぐんじょう)、朱等の絵の具で画き、暈繝(うんげん)というぼかしの手法を用いている。十二天は経典や儀軌(ぎき)に詳しく形や持物が載(の)っている。以下略説しよう。

東 - 帝釈(たいしゃく)天 梵字 イ 雷神インドラのことで武将の姿をとるバラモン教の主神

東南 - 火天 梵字 ア 祭火の象徴、火の神アグニ

南 - 焔魔(えんま)天 梵字 エン 死界を司るエンマ、恐ろしい姿である。

南西 - 羅刹(らせつ)天 梵字 ニリ 悪魔

西 - 水天 梵字 バ 水の神ヴァルナ

西北 - 風天 梵字 バー 風神ヴァーユ

北 - 毘沙門(びしゃもん)天 梵字 バイ 薬叉の大神クーベラで、多聞天ともいう。

北東 - 伊舎那天 梵字 イ 破壊の神シヴァ神、大自在天ともいう。

天 - 梵天 梵字 ボラ 世界の支配者ブラフマー、バラモン教の主神

地 - 地天 梵字 ビリ 地の神プリティビーティ

日 - 日天 梵字 ア 太陽神スーリャ

月 - 月天 梵字 シャ 月の神チャンドラ

以上、いずれもバラモン教、ヒンドゥ教の神々が仏教に入ったものである。

梶藤義男 市文化財保護委員

郷土誌探訪

春日井と狂俳文芸 梅雄と狂俳

安藤直太朗 市文化財保護委員

農民文芸としての狂俳

「郷土誌かすがい」編集部より「春日井と文学」と題して約3,200字程度の寄稿を依頼されたが、連続寄稿ならばともかく1回では記述の仕様がない。それ故、目下いささか手がけている農民文芸としての前句付(まえくづけ)、現代通称の「狂俳」について、それも市内東野町の場合についてひとつの試論を提示する。このことが春日井市全域にわたって今後調査の場合に参考ともなるならば幸いと考える。

さて、狂俳の前身ともいうべき前句付は、その起源を江戸時代にさかのぼらねばならない。東野町は最初下原新田と称し、寛文3年(1663)犬山藩主成瀬氏の一村御取立の純農村として320年の歴史をもっている。農民文芸である前句付も伝統を資料によって裏付けることは甚だ困難であり、むしろ不可能と言わねばならない。つまり前句付けの資料がすでに湮滅(いんめつ)して遺存しないからである。その主たる原因は、和歌や俳句とは違って前句付の作者は、主として一般農民の好事家に過ぎない、日用の文字を解する程度の教養の持ち主であった故である。

この下原新田村の梅村家は、代々惣兵衛を世襲し、庄屋の家柄であったし、寺子屋も経営していた関係で、趣味として前句付をたしなんでいたようだ。なかんずく幕末から明治初年にかけて庄屋をつとめていた梅村久右衛門は雅号を可有と称し、寺子屋の師匠をしており、かなりの蔵書家でもあった。その久右衛門の次男戸九郎は雅号を梅雄または野人と称して、狂俳の選者もしていた。この人は明治、大正より昭和の初期まで生きた人で、調査したところ梅雄その人の狂俳の草稿綴も遺っており、分量も1,000句以上に及んでいて、作品には好句も多く見とめられた。この地区で、この梅雄大人をめぐって狂俳をたしなんだ当時の人々も多かったが、ほとんど物故しており、現在生存者もわずかで、いずれも80歳を超えた人々である。それらの人々に当時の狂俳壇の様子を聞いてみた。梅雄翁をめぐる人々の作品は、氏神八幡社に法楽として奉納した狂俳の額面(大正9年8月吉日奉納)が唯一の資料として遺っている。本稿では梅雄翁自筆の狂俳草稿とこの額面の狂俳を中心に述べることにする。

前句付(まえくづけ)文芸

前項にみるような、前句付(狂俳)資料が伝存しないのは、俳句・川柳が江戸文芸として各々ジャンルを形成し、文芸として独立した領域を確立しているに比し、前句付は雑俳〔前句付(略、前句)・笠付(冠付)・段々付・沓付・小倉付〕の首位におかれているにしても、その文学としての性格は俳句と川柳の中間的存在となっているからである。が、どちらかと言えば、川柳に傾斜している文芸で、その性格にあいまい性がある。文芸様式として独立して、その文芸性を主張するには、余りにも娯楽性があり、しかも微温的である。前句付の系統で、現在は一般に狂俳と称するものは、

(雪の朝)玲瓏として富士近い

のように「雪の朝」という題に対して七・五を付けるもので、狂俳は前句付から笠付(冠付)と移行している。全体としては、題を含めて五・七・五の俳句形式をとっているが、七・五の付句が中心となっている。前句付は、いわゆる俳諧の付合いの発想にかかっているにしても蕉風俳諧の匂付(においづけ)ではなく、物付(ものづけ)・意付(こころづけ)程度のものである。所詮(しょせん)、前句付は、座興の文芸であり、記録性に乏しく、むしろ口誦(こうしょう)性のもので、その場限りの興味本意の文芸として消滅しやすいものであるために、記録文学として、その資料が後世に遺っていないのである。この点が前句付文芸の特質である。したがって現在に、江戸期の資料が皆無に近いのである。しかし庶民文芸・農民文芸として貴重である点においては、何等変るところがない。こうした民間文芸を無視して地方文芸を語ることは出来ないのである。

梅雄とこれをめぐる狂俳文芸

東野町字中島の人、梅村梅雄大人については、前項に言及したので、以下翁の遺された狂俳の草稿と梅雄をめぐる大正初期の狂俳文芸について記述したい。頁数に制約があるので、今はその概略について記述したい。

梅村梅雄

春の暮 鐘の声にもゆとりある

鹿の声 どこやら家が広過ぎる

好都合 芝居好きな旦那持つ

破レ寺 弥陀の眉間ンに夕日さす

神詣 初東風に心洗う

西行の忌 祢宜(ねぎ)も法師も座に交じる

湯上り 夕顔棚へ膳運ぶ

身請の相談 厭面(えくぼ)に涙残っとる

騒人 一絶に春をとらへとる

筧(かけい)の音 尋ねあぐねた庵小さい

以上は梅雄翁の1,000句有余の句稿から10首抽出したものである。大正期の狂俳の一端を示している。狂俳はその素材、発想において俳句と川柳の中間的存在そのもので、むしろ川柳に傾斜していることを前項に言及したが、一方温雅な句風は一般に親しまれる。しかも口語的発想には方言を交え、自然詩というよりは社会詩としての川柳に近い一面があり、しかも川柳のような皮肉諷刺の辛竦さがなく、むしろ好笑性に富んでいる。梅雄翁は生涯を農夫として終った人であるが、田舎学者というよりは更に一歩をすすめた教養人であったことが作品によく反映している。題を含めての口語的俳句として俳句と川柳とに共通した詩趣を開拓し、狂俳独自の文芸性を再構成する余地が存するかと考える。

なお、梅雄大人には「さし吟」(折句)が多数遺されている。その一例として下に5句を掲げる。

ウカク梅が枝をかざしにしたり黒木売

タマト退屈を窓に捨てるや遠柳

カフキ門松にふりかかりけり清メ雪

ハツウ 花咲くや続く日くせの薄曇り

カトニ 片枝は隣りに咲くや庭の梅

上「さし吟」と称するものは「折句」とも称し五・七・五の頭に、あらかじめ約束の頭音を付けるもので、多分に遊戯的なものであるが、前句付と同じく連想と機智(ウイット)を必要とする。庶民社会の座興的、娯楽性がねらいとなっている。

なお、梅雄大人をめぐる当地方の狂俳の作者とその作品について、その一端を述べておきたい。

八幡神社奉額集の狂俳

これは大正9年8月吉日に巻元の喜朝、四五六両氏によって氏神八幡社に奉納された額面であるが、風雪のため、ほとんど読み取れぬ程に摩滅している。苦心の末やっと判読したが、中には一部不明の箇所も存する。1撰者毎に10句を撰したもので、9人の撰者によっている。紅葉亭錦水大人選、弥生庵桃花大人選、梅廼家一斉大人選、静廼家里月大人選、須磨廼家孤友大人選、須磨庵秋月大人選、花廼家實月大人選、重陽軒菊水大人選、晴雪軒梅雄大人選の9章から成っている。出句者は下原安楽、六軒屋亀遊の2名以外は全部東野在住の人たちである。選者も梅雄大人をはじめ多くは東野出身の人たちである。この額面の狂俳は全部あぐべきであるが、紙面の都合もあり、下に梅村梅雄大人選の10句をあぐれば、

筆さし置き 碪(きぬ)タに心打たれとる 里月

娘盛り 浮名を広しと思っとる 同

千辛万句 会稽(かいけい)の恥辱を雪ぐ 錦水

五分五分 姑も嫁も地金出す 同

秋日和 天界に俳想浮かぶ 安楽

さもあらばあれ 金子が迎ひに来にや立てぬ 亀遊

いそがぬ旅 笠一つ我家と思ふ 実月

人任かせ 捨てた娘に口利かぬ 桃花

試み 賄賂の麻酔剤呑ます 実月

サトマ 酒の入る友計来るや松の内 里月

右晴雪軒梅雄大人選

とある。巻元つまり、勧進元は現存の安藤喜一氏、児島虎三両氏であることを附記する。

この稿を終るに当って、郷土史研究は現在全国的にさかんとなっており、すぐれた研究報告ないし郷土誌ならびに市町村誌の発刊もさかんである。

庶民文芸、農民文芸としての、いわゆる土着文芸としての前句付(現代の狂俳)の研究は甚だ不振といわねばならぬ。その困難性についても前項において言及したが、史料の乏しい点がこの方面の研究をはばんでいるのである。このさい春日井市においては、全市的規模において各部落の旧家ないし、寺院奉納額面の総点検によって、資料の蒐集に努力しなければならないと思う。なお、出題、募集、投句、点料、景品、受講作法等についても言及したかったが、今は不十分ながら擱筆(かくひつ)する。

昭和56年7月31日稿

ふるさとの歴史

近世の村―古村と新村―

安藤慶一郎 金城学院大学教授

春日井市における基礎社会を理解するには、まず近世村の形成と展開のあり方を知っておく必要がある。市制施行当初の旧町村は、まさしく、近世に熟成した村々の連合体によって支えられていたからである。

庄内川や内津川沿いに、古い集落が形成されたのは、古代・中世にまでさかのぼるが、われわれにとって直接的に親しまれてきたムラ社会の伝統は、近世段階において培われ、明治以降の農民社会に持込まれたものである。そうした意味で、近世村は身近な存在である。

近世村の幕あけは、慶長13年(1608)の検地にはじまる。春日井市域内のムラで、当時の検地帳を保存しているものはまだ見当たらないが、2・3のムラにはその写しが保存されていて参考になる。近世文書の保管状況については、当市はあまり恵まれていないが、つごうのよいことには、尾張藩では、寛文12年(1672)に「尾州春日井郡覚書帳」(徳川林政史研究所蔵)が作成されていて、当時の村々の概要を知ることができる。いま、この覚書帳を利用して、近世初期の当市関係の古い村々を拾いだしてみると、勝川地区では勝川村、鳥居松地区では松河戸村・中切村・下条村・上条村・下津尾村、篠木地区では関田村・堀之内村・名栗村・牛毛村・野田村・下市場村・桜佐村・神領村・下原村、高蔵寺地区では下大留村・上大留村・足振村・久木村・松本村・出川村・神明村・庄名村・白山村・玉野村・外之原村・坂下地区では迫間村・上野村・神屋村・明知村・西尾村・内津村、鷹来地区では田楽村・牛山村・大手村など、合計36か村が確認できる。こうした村々の多くは、中世末には生活のまとまりを示すムラの形態をととのえていたと思われる。

こうした古村につづいて、近世初期になって3か村が新しく形成されるが、これらの村はいずれも尾張藩の政策的なイキのかかったものである。和泉村・一色村(旧坂下のマチ)、大泉寺新田(旧篠木村の一部)がそれである。和泉村と一色村は、藩が「寛永14丑年(1637)両村ニ町並居屋敷ヲ取立」ることによって、下街道筋(別名善光寺街道)の繁昌をもくろんだことに村形成のいとぐちがある。つまり、この両村は藩の政策によって生みだされた宿場的な性格をおびたマチ村であったことがわかる。承応2年(1653)に縄入れ(検地)をみた大泉寺新田も、「町並百姓居屋敷御国検除」という恩典にあずかった、下街道沿いのムラである。

尾張藩から一村立ちの村としての取扱いはうけていないが、実質的には、ムラの形態をしだいにととのえ、村落景観の点においても、見劣りしない村もあった。東野新田や上条入鹿新田などはその典型である。これらの村は、前記覚書帳には、下原村および上条村に付属したムラとして記載されている。

東野新田は、「田畑九拾三町四反一畝歩、同所東野給人自分起新田」としるされている。この給人自分起新田は、犬山城主成瀬氏の支配地である。同氏のもくろみの中で開発がすすめられた新田で、上記面積の田畑も尾張藩の検地をうけるまでに至っていない。「見取田畑」である。東野新田は後に、下原新田と改称するが、ここの検地はずっと後れて、延享年間(1744~47)になってからである(天和2年に「上り新田」として尾張藩直轄地に編入)。

上条村付属の村として記載されていた上条新田は、入鹿池(犬山市)の築造によって展開された入鹿新田の一つで、田畑7町7反余、家族22、産土神社をそなえた実質上の一村であるが、寛文年間には独立村の取扱いをうけていない。

こうした村々も、中期以降には、つぎつぎと独立し、藩政村に加えられていった。文化年間(1804~17)に編修された「尾張徇行記」は、前記覚書帳の内容をいっそうくわしくしたもので、近世中期以降の村況を知るにはきわめて便利な資料である。これによって、春日井市関係の村々をみると、当時の村数は51か村に増加している。つまり、12か村が新しく誕生したことがわかる。前にのべた東野新田、上条入鹿新田が1村となっていることはいうまでもない。

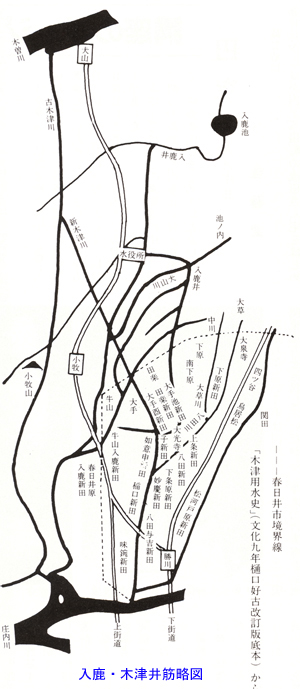

新村は前記の村のほか、勝川地区では妙慶新田・稲口新田・八田与吉新田・如意申新田・味鋺原新田、鳥居松地区では八田新田・大光寺子新田、鷹来地区では大手池新田がある。こうした新田村は新しい用水の開通にともなって、原野がしだいに開発されてできた村である。住民の多くは、近く本田村の2・3男であったが、なかには、美濃国・知多郡・海東郡などの遠方から新しい土地をもとめて移住してきた開拓農民もあった。

ここで、当時のもようを少しながめておこう。尾張藩の大規模な開発は、寛永年間(1624~43)に、尾張東北部丘陵一帯の縁辺ではじまった。戦国浪人「六人衆」による入鹿池の築造と、それにともなう新田の造成がそれである。溜池の築造には限界があるので、どうしても大河川の利用が必要である。開発の原動力が木曽川にもとめられたのもそのためである。尾張の「東半分は木津用水、西半分は宮田用水といわれる」ように、当地方の開発は、木津用水の完成にまつところが大きい。しかし、つぎつぎと拡げられる新田に対して、木津用水の能力も間もなく限界に達する。これを打開するためにもうけられたのが新木津用水である。

この新用水の開さく(寛文4年、1664)によって、春日井市西南部一帯の広大な原野は、たちまちのうちに耕地化し、いくつもの新田村を生みだした。春日井原新田・大手池新田・上条新田などがそれである。上条新田は、はじめは上条入鹿新田と称していた。入鹿池の用水を利用して新田づくりが行われたからである。開発が進められたものの、井筋の末端であったために、十分な成果は得られず、検地をうけるまでには至らなかった。それが、新木津用水の井筋に組込まれるにおよんで、本格的な新田造成をみることができたのである。

一方、こうした大用水に恵まれなかった丘陵末端の村々では、溜池を築造することによって、小規模な新田を増加させていった。近世全般をつうじて、このような新田はきわめて多かった。いわゆる切添新田の増加である。本田耕作のかたわら、農民は営々として開拓可能な原野を耕地化したのである。当市域の大きな溜池は、下原の大池や東野の落合池である。下原新田(東野・六軒屋・鳥居松)や南下原一帯の開発は、これらの溜池と無関係に語るわけにいかない。

さて、しめくくりとして、文化年間の「尾張徇行記」によって、当市の新田高を概観し、開発農地の増大をみておこう。慶安2年(1649)から宝暦年間(1751~63)にかけての100余年間に、春日井市の村々では、2,825石余の新田高がみられる。そのピークは寛文年間(1661~72)で、その石高は1,000石余に達している。つまり、寛文年間に検地された田畑が、江戸時代をつうじて最高の位置を占めていることがわかる。用水の開さくや溜池築造の成果である。ついで多いのが、延享年間(1744~47)の448石余で、下原新田の検地もこの頃から始められている。

以上、当市域における近世村々の成立と展開を、きわめてかんたんにいちべつしたが、これは、近世社会の生活をみるために必要な前提条件であるからである。いずれ機会を得て、近世の農民生活について考察してみたいものである。

文化財講座

春日井市は、例年、文化財愛護思想普及のため、「文化財講座」を開講している。

昨年度は「仏教美術と民俗」と題し、佐藤武氏に石仏、石塔の美等について講演していただいた。さらに、本年5月には「文化財めぐり」として、同氏を講師に市外を含めた円空仏の見学会を開催した。

本誌上では、この講座等の中で、特に関心の高かった円空仏に焦点をあてて、佐藤武氏にまとめていただいた。

円空 人と作品

円空学会常任理事 佐藤武

はじめに

春日井市には市内上八田町の成田さん宅をはじめ数ヶ所に円空仏が存在している。

円空がいつごろ春日井市を訪れたのであろうか。円空とはどんな人か、円空仏はどうして出現したのだろうか。

10数年前、円空ブームが起こって突然浮びあがった人物であるだけに、いまだ謎に包まれた部分が多く、謎ときが行われつつあるのが現状である。

円空仏出生の謎

つい最近、茨城県笠間市月崇寺で44cmの観音像が発見された。

この仏像の裏には

萬山護法諸天神

御木地土作大明神

梵字サ 観世音菩薩 延宝八年庚申秋 九月中旬

という背銘があった。

延宝8年というのは円空49才の作で、この頃関東地方を巡錫していたから、今までの事実を証明する一つの作品であるが、その他に、この像は円空研究に大きな影響を与えることになったのである。

というのは、御木地土作大明神の字の中の土は士の誤りで、御木地士作大明神と木地師の守護神「大皇大明神」を意識して作ったのだろうということになってきた。

従来、円空については木地師との関係があるのではないかといわれながら、明確な資料がないままにすぎてきたのだが、ここでにわかに木地師が脚光をあびてきたのである。

現在残されている円空仏の最も古く確実なものは、寛文3年(1663)作の岐阜県郡上郡美並村板村の天照皇太神像と阿賀田大権現像だとされている。

これらの像の作風は従来、円空仏の初期の稚拙さだと思われていたのが、この観音像の発見で木地師の作風だとみられるに至った。木地師の作る人形は平面的なものが多く、これに目鼻口を彫って人形を作るのだが、これに衣文等をつけ加えて円空は彼独特の作風をつくりだしたのである。

やがて、北海道へ渡るが、その他の仏像にもそうした形が残されていると五来重博士は月崇寺の観音像から推定されている。

私も、円空は修験者であるとの見方から円空仏を修験者の産物とみているが、木地師と修験者は深い関係があるとのことであるから、修験者の作品であるにはかわりないが、円空仏出現の一つの鍵がみつかったのである。

原始宗教の依り代の棒や板に目・鼻・口をつければ神・仏像となる。こうしたことを修験者の山伏が行っていたことを修験に足をふみいれた木地師円空が行ったのだとみるのである。まだ若干の異論はあろうが、一つの小さな観音像の背銘が円空仏出生の謎の一つを解く大きな鍵となったことは事実である。

このような大発見の一つに、池田秀夫氏の昭和47年、群馬県富岡市貫前神社旧蔵の大般若経の断片がある。この断片には、円空の自筆で「壬申年生美濃国円空」と認めてあったのである。従来はっきりしなかった円空の生年がこれで確定したのである。

このような発見はまだつづくと考えられるが、それは天台系の僧は、修行等については師弟の関係でつたえるもので、みだりに公開したり、記録したりしてはならないというルールがあるため、天台系の僧円空もほとんど記録を残していないことによる。

円空の生涯

寛永9年(1633)美濃国に生れた。その後寛文3年までのくわしいことは判らない。

寛文3年 円空32才で岐阜県郡上郡美並村神明社で御神体の天照皇太神、阿賀田大権現を彫刻したのをはじめ、この頃この付近にいくつかの仏像をのこす。この頃に伊吹山でも修行をしたが、そのあと、奥羽・北海道へと巡錫の旅に出た。寛文6年、北海道に多数の円空仏を残し、寛文7年、北海道から下北半島へわたり、佐井、恐山弘前、男鹿半島、羽黒山等に彫刻を残し、寛文8年美濃に帰る。

寛文9年 名古屋で鉈薬師で十二神将等を造顕し、この頃、尾張地方にいくつかの円空仏を残している。

寛文11年 40才の年に大峯修行し、法隆寺で法相宗血脈を受ける。この頃、大峯山近くの天川村で栃尾観音堂の諸像を作る。ここの作品ごろから円空仏独特のタッチと微笑が生じはじめる。

延宝2年(1674)志摩半島をめぐり大般若経を修復し、それに画を残した。

延宝3年、大峯修行し、役の行者像と阿弥陀如来像を造顕、延宝4年龍泉寺で馬頭観音を彫刻、この頃、荒子観音をはじめ尾張地方に沢山の円空仏を残す。春日井市内の円空仏もこのころのものと思われる。

その後、全国を行脚し、延宝7年、岐阜県美並村に帰り、熊野神社に十一面観音や不動明王を残す。この年7月、三井寺で「金剛宝戒」を受戒し血脈を受ける。

延宝8年 49才、茨城県笠間市月崇寺で御木地土作大明神像を彫刻し、関東地方を巡錫。

延宝9年 50才の年の4月、上野一之宮貫前神社大般若経600巻を読誦し終り、奥書に「壬申年生美濃国 円空」と書き添えている。

天和2年(1682)51才、日光円観坊で高岳法師のために十一面千手観音を造顕し、高岳法師から修験道各種修法を伝授される。

天和4年 53才、荒子観音寺で天台円頓菩薩戒を受戒し、翌貞享2年、飛騨千光寺に滞在し多くの仏像を彫刻し、和歌を残す。

元禄2年(1689)58才、伊吹山大平寺で十一面観音像を造顕し、元禄3年、飛騨吉城郡上宝村金木戸で今上皇帝像、十一面観音像などを彫刻し、10万体を作り終ったことをしるす。

元禄5年 61才、高賀神社で雨ごいを行い、十一面観音等をつくる。

元禄8年7月13日、弟子円長に授決集最秋の口決を授けて15日に入定で終る。

多形態の円空仏

今まで知られている円空仏は約5,000体あり、これを形態的に区別すると101種を作成している。もっとくわしく、たとえば十二神将を12種類と数えると1200種にものぼるのである。

これらの中には、大日如来、蔵王権現、役の行者、三宝荒神、護法神、宇賀神、秋葉神、山の神、牛頭天王、雨宝童子、自刻像、智証大師、善女龍王、虚空蔵菩薩などあまりなじみのない仏、神像が多い。

これは円空が修験者としての修行を行い、その仕事を遂行するための結果である。

こうした多様な円空仏の中でもひときわ注目すべきは、飛騨の柱峯寺に安置されている今上皇帝像である。この像の背銘には「元禄三庚午9月26日当国万仏十マ仏作己」とあり、寛文3年から元禄5年までの30年間に12万体の発願を完成させたと推定しうる重要な記録である。

こうした貴重な記録を今上皇帝像の残したということは、修験道では天皇を一つの理念としているためだと考えられる。

春日井市と円空

円空が春日井市をいつ訪れたという明確な記録は見つかっていない。

しかし、春日井市のすぐ近くの守山の竜泉寺には延宝4年に訪れているので、この頃に訪れたと思われる。

密蔵院は天台宗の寺院であり、竜泉寺と関係が深いことから、密蔵院も訪れ、その時に円空仏を作ったと思われるが、最近まで残されていた円空作の元三大師像が10年程前盗難にあい、現在はないのが残念である。

成田家は古くからつづく旧家で、ここの円空仏は頭上に五仏冠をいただく虚空蔵菩薩で美しく、彫り方の鋭さや背銘の梵字からして、この頃の作品である。

こうした事実から、間違いなく円空は1度は春日井市に足を踏み入れていると見られる。今後さらに春日井市で発見される可能性があると思われる。

むすびにかえて

円空仏の切れ味のよさが、円空仏ブームをよび起こし、やがて円空の人となりに眼が向けられるようになった。

それを調べるためには当時の仏教界がどのような状態であったのか。こうした調査がやがてその当時の在野宗教界が見なおされるようになり、現在修験道が大きくクローズアップされて来た。そして遂には、修験道関係美術が再認識されるようになってきたのである。

その意味で、円空の円空仏が現在の美術・宗教界に果たした役割はすばらしく大きいといわねばなるまい。

みんなの広場

円空仏を訪ねて

八事町 本田英明

5月15日、文化財めぐり「円空仏を訪ねて」に参加したのでその様子を報告します。

参加人数は40数名でした。応募者はなんと百数十名もあったと聞きました。(実は私も落選の通知を受け取り、すっかりあきらめていたところ、直前になって補欠で参加することになったのです。)そんなわけで、晴れて選ばれた私たち一行は最初の目的地、扶桑町の正覚寺へ向かったのです。正覚寺には十二神将がまつられています。それらは今秋にロンドンに渡り、展示されるということです。いずれも力強さを感じさせる作品ですが、中でも安底羅大将の表情に魅力を感じました。

次は江南市の音楽寺です。ここには十二神将、薬師三尊、大護法神、荒神などがまつられています。十二神将は動的で迫力のあるものでした。また、この寺の境内のたたずまいはとてもよい雰囲気です。見学時間が短かったのが少し残念でした。

次は長間の薬師寺です。ここには薬師三尊と護法神がまつられています。中でも、この寺の本尊、薬師如来像は全身のプロポーション、表情ともとりわけ美しいと思いました。

最後は羽島の観音堂です。ここには十一面観音などがまつられています。なぜか十一面観音には円空らしさを感じることができませんでした。

それぞれの地に残る円空仏を見て歩き、円空のたくましいエネルギーを感じ取った楽しい一日でした。

千丁寺は明照寺か

慈眼山明照寺住職 阪野一幸

当寺の古い位牌に次のように記したものがあります。表に、

当寺開基一鎖了関居士

裏には、

当村住鵜飼氏孫八郎延宝四丙辰

十二月二十九日卆

令子某為報親恩寄附千丁寺之坤

方畠三畝并巽之田於以充永代霊

供之料者他監主比丘 春谷記之

<現代文訳>

この寺を開いた仏さまは、一鎖了関居士と申しあげます。当村に住む人で、鵜飼の代孫、八郎(孫八郎)が1676年に死亡しました。その息子、それがし(へりくだって名をかくす)は親の恩に報いんがために千丁寺に坤(ひつじさる=西南)の方角、畠三畝とあわせ、巽(たつみ=東南)の方角の田を永代供養料としてみてしむるものである。時にこの寺を監理している僧、春谷これを記す。

<解説>

漢文で一般に「千時」と書すときは必ず文頭におき、「この時」「その時」とよむ。千=はたくさん、おおくの数をいいあらわすことをいう。丁=は人の集るところ、田の中の辻が=町の字の語源となる。

僧、春谷という和尚(おしょう)さんは、別の亡僧牌に、当寺前住として「唯心春谷和尚元禄十二己卯十二月廿八日」とあります。延宝4年は1676年であり、元禄12年は1699年あります。昨年、本堂を壊したときの棟木板(むなぎいた)によると、明照寺の本堂ができたのは天明2年(1782)であります。その本堂ができる前の約100年の間、5人の亡僧牌があります。ただ当寺前住とあるだけです。明照寺の前身は多くの信者のあつまる辻堂のような千丁寺ではなかったでしょうか。みなさんの家庭の仏だんも調べてみてください。

お知らせ

『暁天叢林(きょうてんそうりん)の響(ひびき)』

名工大教授 大岸佐吉氏が自費出版

市内南気噴町所在の尼寺・薬師堂(香林寺)について、市内出川町に在住の名工大教授大岸佐吉・恵美子ご夫妻がその由来、来歴をまとめられ、このたび自費出版された。

挿絵、写真、装丁までご自身でされたもので、著者の心くばりの程がうかがわれる。

内容は「薬師堂縁起」の全文紹介にはじまり、明治36年の尼学林(尼養成学校)開創のいきさつ、開創4尼師の横顔等々が克明に記され、さらに地元の人々の香林寺の思い出などが記されている。

かつて、春日井市内の一隅において、かくも道心深い一団の尼僧たちの行学に励む日々があったことを知れる労作である。

発行元

昭和56年9月15日発行(年4回発行)

発行所 春日井市教育委員会文化体育課