郷土誌かすがい 第6号

昭和55年3月15日発行 第6号 ホームページ版

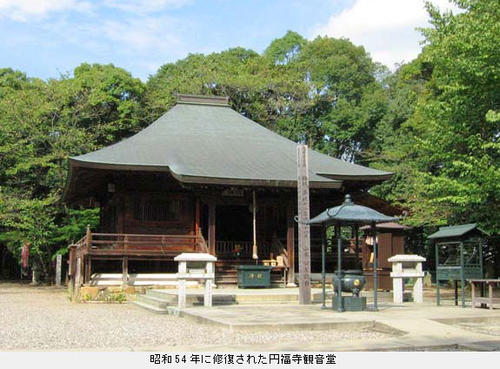

観音堂一棟

白山町 円福寺

明暦3年(1657年)の棟札銘があり、建造はこの頃とみられる。

構造は単層1間向拝付、桁行3間、梁間4間、銅板(修理前桟瓦)葺、寄棟造となっている。修理前の1間吹放ちを、仕口等から、正面に几帳面框付(きちょうめんかまちつき)両折桟唐戸を新調して上下の長押に吊り、脇間の上部に縦連(れんじ)子を入れ、他は横板はめに改造した。周囲の支柱は外し、新しく擬宝珠(ぎぼし)高欄を廻し、床下に亀腹を築いた。内部は内外陣とも板敷きで、内外陣境の中の間に上下2段の連子を入れ密教様とした。室町時代の唐様厨子安置のため、天井の折上げを一部直した。軒は1軒の吹寄せ垂木、柱上組物は出三斗(でみつど)、中備(なかぞなえ)は蓑束(みのつか)を置く。

修理の終わったこの堂は構造・様式からみて、本市近世初頭の寺院建築の代表といえる。

梶藤義男 市文化財保護委員

郷土史探訪

戦国の土豪と中世の城館

近藤薫 東海古城研究会員

一般に城というと、まず天守閣を思い、ついで櫓や高い石垣、それらを映す水をたたえた深い掘りなどを思い浮かべるが、中世の城館には天守閣やそれに準ずる建造物はなかった。

中世の城跡は、戦前の1郡、1村或いは1大字位を所領とする武家の築いたもので、その武家には3つの階層があった。それは、1、2町から数町歩の所領と少数の郎等しかもたない小地主である名主的武士層と、所領の規模が前者より広大で、百姓、下人、郎等などのほかに名主的武士の或るものをその支配下にもった地頭的武士層と、大所領を有した豪族的武士層であった。市内には、前2者の築いた城跡が雑木竹林に被われ、茂みをかき分けて進めば、空堀の跡や土塁の痕跡を見出すことが出来る。

上条城は、国鉄春日井駅南口の西南300メートルの上条町の老樹のおい茂った平地にある。建保6年(1218年)今井四郎兼平の孫である、小坂孫九郎光善(林家3世)が佐渡より当地にきて城を築いた。8世重之のとき、林と改姓、13世盛重は領地を織田信長に奉じ、所領・部民を失って帰農した。14世重登は、小牧長久手の戦(1584年)に当って、池田信輝の要請をうけて旧跡を修理し、道案内をした。長久手の戦の敗戦後、秀吉は自ら兵を卒いて竜泉寺の帰りに当館に来て逗留した。後(慶長年間)に、秀吉はこの時の賞として重登を小牧街道57ケ村の総代名主とした。城館の規模は東西85間、南北100間余で、内濠は36間と43間で、城地は5反である。現在、城跡は楠須麿子氏の屋敷で、東部と東南部の一画を除いて濠は残存している。濠の内部には土塁があり、西北隅には高さ約2間の築山があり、櫓台跡といわれているが、これは「人呼びの丘」といわれる遺構と思われる。人呼びの丘とは、小規模な築山で、郎等らの召集のためと、領内監視のために設けられたもので、中世城館にはかなりみうけられ、後世の天守台に該当するものである。現在、この丘の頂に祖今井兼平と祖神磯城津彦命を祭る小祠があり、丘の下に上条城跡の碑がある。

大留城は、庄内川と井高川の合流点で大留橋より上(かみ)、子安神明社一帯の地にある。天文15年(1546年)将軍足利義輝の配下村瀬氏が領地に築城し、その子作右衛門が城主となり、篠木荘一帯の領主として勢力があった。天正12年の小牧長久手の戦の時には、家康側は村瀬作右衛門を大将として森川権右衛門の砦(大草村)に入れる計画であったが、秀吉側は事前にそれを察知し、5万石の地をあたえると約束した。作右衛門はこれに応じ、篠木、柏井の地侍達と池田信輝の軍に参加し、軍を導いて大日渡しより渡河したが、長久手で戦に利なく討死した。後に廃城となった。城域は、南は庄内川に臨み、東は井高谷、西は相模堀、北に堀の松本村より幅6尺長さ650間の用水を設けていた。この用水は軍事的なものではなく、農業経営者としての村瀬氏の一面をみることが出来るものである。現在、子安神明社東側及び本殿裏側に堀の遺構がみとめられる。

国鉄神領駅より東へ約500メートル、大留字中之庄に谷口友之進館と日比野六大夫館跡とがある。天保12年(1841年)の下大留村絵図(春日井市近世村絵図集)をみると、神領村境に近い所に竹林が描かれ、真中に境界線が引かれ2つに分れている竹林部分がある。これが谷口館と日比野館跡と思われる。日比野六大夫は永禄9年(1566年)9月の秀吉の墨俣築城に活躍している有力な土着武士である。現在、谷口館は日比野館との堀を間にして、土塁が2間位あり、それは西北隅の一角にわずかな土塁の痕跡と堀跡として見られるだけである。戦前にはここから南と東に、更に東端から南へと3方に土塁が残っていたが、宅地開発の為に破却された。昭和40年に谷口家先祖を祭る小祠が再建され、毎年10月10日に祭りが行われている。日比野館は、東西約28間、南北約12間の土塁と空堀が現存し、竹林に被(おお)われており、南北の土塁上に日比野家の先祖を祭る小祠がある。この南北の土塁も戦前迄は現在の約倍位の長さがあったが、農道新設の時に壊された。この遺構から推定してみると、両館とも東西40間、南北30間、約2間の高さの土塁と堀に囲まれた小規模な方形館であったと思われる。

白山城は、円福寺より東南約500メートルの白山字中島にあった。足利義輝の頃、松本伊策の居城といわれ、小牧長久手の戦の時には徳川側についた。戦後廃城、帰農したといわれる。この戦の秀吉と織田信雄の講話の一條に「勢尾二州に於ける臨時の築造は両軍互に之を破棄すべきこと」との條項があり、多くの土豪の館がこわされ、兵農分離が進んだ。城跡は昭和初期迄は東西10間、南北7間の土塁と堀が残っていたが、現在はすぐ近く迄高蔵寺ニュータウンが迫り、住宅が建ち並んで、わずかに空地があるのみで遺構は何もない。

下市場には、前記墨俣築城及びその後の美濃合戦に活躍している加治田隼人正(はやとのしょう)直繁の孫新助氏の館があったが、現在遺構はなく、空地の榎のもとに梶田氏先祖墓の碑と五輪塔2基が残っているだけである。

田楽町の小牧長久手の戦に、長江平左衛門の居宅を砦とした田楽砦(徳川側)も現在遺構はない。

中世の城館 春日井市周辺

藤本利治 皇学館大学教授

戦国時代の前史として各地に多数の豪族が発生し、彼等の城館を中核とする集落、すなわち豪族屋敷村や城館集落が形成された。伊勢平野でも約200の城館が存在した。

ところで春日井市を含めて尾張地方は、近畿型郷村と東北型郷村の接点にあたっていたためいろいろの型の城館がみられ、本市では上条城・下大留城・大留城・田楽城、周辺地域では新居城・赤津城・志段味城・品野城・大森城・小幡城・竜泉寺城・桑下城・守山城などがあった。これらの城館の中世から近世への遷移の状況を述べてみたい。事例をすべて本市内から求めればよいのであるが、適例がないので近接地からも選定した。

まず原初的なものとしては、上条城(現上条町2丁目の楠氏宅)がある。典型的な中世豪族屋敷の遺構を留め、東西85間、南北100間余、屋敷地は内濠をめぐらし36間と43間である。西北隅には祖今井兼平と祖神を祭る小祠があり、建物は現存するもののほかに米蔵・道具蔵・衣服蔵・茶屋・厩や井戸があり、長屋門をもって南面していた。

建保6年(1218年)小坂孫九郎が構築したのに始まる。同氏は今井兼平を祖とする武士で、光善(孫九郎)が佐渡国男坂から当地に移り林家と名乗った。光善については「地方の殖産を称へ、荒蕪を拓き、水路を通じ耕種を奨み自ら部内を按行督励せり」(東春日井郡誌)とあり、また代々よく農業の振興につとめた。たとえば重之は上条用水をひいて上条・下条・中切・松河戸・勝川の諸部落をうるおし、さらに応永30年(1403年)には高貝(高ケ井)用水を拓いて二千余石の生産を挙げ、重登も水利に意をそそいだ。林家は最早単なる武士ではなく、土豪として農に帰し専ら上条原の土地開発に従事した領主である。小牧の戦(1584年)では池田・森の軍が駐し、戦後秀吉から小牧街道以東57ケ村の総代名主に任ぜられた。慶長13年(1608年)には伊奈忠次の巡検を助け、寛文9年(1669)には重喜が上条用水を関田村庄屋とともに改修している。こうした同家の土地開発の努力は、林家を核とする強い村落共同体を形成し、同屋敷を中心とする村落が成立されていった。

屋敷は庄内川氾濫原の微高地上にあり、集落には軍事的配慮は認められず、ごく一般的な水田平地農村である。光善は林家と村民の精神的拠点として、大光寺を復興し、和爾良神社すなわち白山神社を遷座しているが、共同体の平穏を願い勧農につとめたことをよく物語っている。

同様な豪族屋敷村として志段味の住人水野又太郎良春が康安元年(1361年)に開発して新居と名付け、宗国が築城した現尾張旭市の新居城がある。

名古屋市守山区の小幡城は大永年中(1521~28)に岡田与七郎が築いたもので、東西110間、南北40間北に白沢川をのぞむ台地先端にあり、前面の低湿地とともに防御的配慮が認められる。本町、町屋敷、西浦市場、浦市場など近世城下町的な字名を残し、ことに市場地名は注目され、事実足利末期から近世にかけて商家が多く賑わった。近世城下への変化が認められる。岡田重頼は大安寺を再建するが、単に同家の菩提寺である。

瀬戸市上品野の桑下城は松平内膳正の臣永井民部の城で、東西30間、南北42間の一重堀である。水野川の段丘の先端にあり、本丸跡・土塁・樹叢・堀のほか、整地された家臣団の屋敷地跡がある。古図によれば城下には町家が街村状に発達し、集落の入口には高札場がある。中世的な武家屋敷群と商業性をもってきた集落との双核的な構造となってきた。

名古屋市の守山城は濃尾平野に突出する台地先端にある要地で、今川・松平・織田氏らの争奪の地であった。台地上には字市場があり、侍屋敷のほか町家の一部が立地し中心をなしていたとみられ、その位置からして領国の経済的中心という性格が強い。

要するに春日井市周辺には13世紀におこった上条城のx私法的機関の豪族屋敷から、小城下町的な桑下城を経て、16世紀の守山城のような公法機関的な城館まで、中世後期から近世にかけての発展系列を示す城館が分布している。

ふるさとの歴史

中世 武士と農民の社会

重松明久 広島大学教授

中世は武士が支配した封建社会である。まず鎌倉時代以降、当市域内に直接間接に関係のあった著名な武士の動向をさぐってみよう。武士のなかには幕府から任命され、一国の軍事警察権をにぎっていた守護をはじめ、現地に居住して警察や徴税などにあずかった地頭や、村落内にあって地主であり地侍(じざむらい)でもあった名主(みょうしゅ)までをふくむ。なお守護は戦国時代に入ると戦国大名となり、一国を完全に領有するに至ったことはいうまでもない。

鎌倉幕府から任命された尾張の守護としては、まず建久6年(1195年)頃の守護の小野刑部丞成綱がいた。元来武蔵七党に属する関東出身の武士で、幕府の創業に功績をたて、尾張守護に任命された。ついで建長4年(1252)頃から尾張守護であったのは中条左衛門尉頼平である。正和3年(1314年)頃からは鎌倉幕府執権北条氏の一族の名越遠江入道宗教らが、尾張守護に任命された。

南北朝動乱以来、足利政権下において中条大夫判官秀長(建武3年頃)・高師泰(暦応2年頃)・土岐右馬権頭(観応2年頃)・土岐伊予守満貞(嘉慶2年頃)・一色範光(明応2年頃)・畠山伊予守深秋(明徳3年頃)・今川右衛門佐仲秋(同4年頃)らが、つぎつぎに尾張守護に任命された(佐藤進一『鎌倉幕府守護制度の研究』『室町幕府守護制度の研究』上)。このなかには鎌倉時代以来の守護家で復活した中条秀長や美濃の豪族の土岐氏、足利将軍と親縁関係にあった高氏や畠山氏らがいた。土岐満貞は嘉慶2年(1388年)篠木荘における土地関係のトラブルで、幕府から命令をうけ、これを鎮めようと奔走している(『円覚寺文書』)。

応永年間(1394年)頃より、足利一族で幕府内における最高ポストの3管領の1角を占めた斯波氏が、尾張守護を世襲することとなった。斯波氏は大体京都にいたため、その代官としての守護代として、越前出身の織田氏が入国してきた。尾張にきた織田氏には、伊勢守と出雲守(のち大和守)の2つの家系があった。前者は岩倉を拠点として、春日部・丹羽・羽栗・中島の 上4郡を治めた。後者は清須に居て海東・海西・愛知・知多の下4郡を支配していた。

織田氏の尾張支配について『信長公記』には「半国下郡四郡、織田大和守下知に随へ」とみえ「上之郡四郡、織田伊勢守諸将手に付進退」としている。大和守本家による下4郡の統一的な支配に対し、春日部郡の属する上4郡は、伊勢守系諸将による分割支配が行われていたことがわかる。応仁の乱のさいには、御多聞に洩れず、伊勢守敏広と大和守敏定とが尾張一国の支配権をかけて戦った。この敏広の子の寛広が、密蔵院に年貢のうち10石10貫文を寄付する旨の文書を送ったのが、今日まで伝わっている。

織田大和守系の傍系から出て、尾張一国を統一したのは、織田信長の父信秀である。信長の頃には、『信長公記』に「信長御台所入之御知行篠木三郷」とみえ、篠木三郷は信長の直轄領となっている。信長なきあとは天正10年(1582年)その子信雄が清洲城主となり尾張を領有。のち天正19年豊臣秀吉の養子となった秀次が尾張の領主となった。しかし慶長3年(1598年)秀吉の死去により、やがて近世的幕藩体制下、尾張藩の樹立となったということはいうまでもない。

つぎに当市域内において、中世に活躍した有力武士についてみよう。まず鎌倉時代、真言宗本山の京都醍醐寺の荘園であった安食荘内の五郎丸名主の毛受袈裟鶴丸(めんじゅけさつるまる)という武士がいた。かれは開墾地主の武士化した者。承久変後、幕府が新たに任命した新補地頭が年貢を横領したため、かれは醍醐寺から荘園の管理者としての預所に任命された(『三宝院文書』)。

なお建保6年(1218年)今井兼平の孫の小坂孫九郎光善(雄吉)が上条城を築いた跡が、鳥居松和爾良にのこる。上条には南北朝時代頃、上条太郎左衛尉がいた。暦応3年(1340年)頃、地頭として荒尾民部権少輔宗顕とともに、円覚寺領尾張富田荘と同国一楊(いちやなぎ)御厨(みくりや)の境界争いを裁決している(『円覚寺文書』)。のち出家して上条左衛門大夫入道とよばれた。

平安時代以来の春日部郡司の良峯氏の子孫の原大夫高春は、尾張の二の宮即ち大県神社の宮司をつとめ、南北朝頃、熱田大宮司千秋(ちあき)一族とともに南朝側に属し活躍した。この頃、安食荘の荘官に安食氏がおり、摂津の源満仲の子孫といわれる(『尊卑分脈』)。重頼・重資らがおり、治承4年(1180年)源氏挙兵の先がけをなした源三位頼政が以仁王に挙兵をすすめたさい、諸国の源氏の名前をあげたなかに、尾張の安食次郎重頼やその子太郎重資の名がみえる(『平家物語』)。

岩倉にいた織田伊勢守系豪族が当市域を支配した戦国時代頃、土着していた豪族の城址ものこっている。そのうち大留城は庄内川にかかる大留橋より上手の子安神社一帯の地にあり、南は庄内川に臨み、東西北に濠があり、その内側に土塁を築いていた。この城址について寛文11年(1671年)に尾張藩に出した報告書には「古城壱ケ所、城主は村瀬作右衛門殿と申候由承候、内畑弐反御座候、城之土手篠やふ御座候」と記している。この城は天文15年(1546)足利将軍義輝の家臣村瀬某がはじめて築き、その子作右衛門が続いて城主となった。かれは天正12年(1584)、小牧山の戦のさい、秀吉軍に加わり長久手で戦死した。安政7年(1860年)の上大留村絵図には村瀬氏の城跡が記され、作右衛門が城主であるとしている。

さらに江戸時代の大留村の絵図の字中之庄には、谷口友之進と日比野六大夫の屋敷跡がみえる。この地に今日なお濠・土塁の一部が残る。寛政4年の村絵図面前紙には「一、中ノ庄嶋と申候所ハ、今ハ居屋敷ニ相成申候、古来ハ谷口友之進殿、日比野六大夫殿両人在宅御座候と申伝候、年月相知不申候」と記されている。また下条村の絵図には、同村本郷島に吉田城址があったことが記されている。

以上の他、小牧役のさい家康側についた長江平左衛門のいた田楽の城跡、室町時代に松本伊策が高蔵寺町大字白山字中島に堀や塀をめぐらし構えていた屋敷跡もあった。戦国時代頃の豪族としては、他に田楽出身の入谷外記景盛がおり、丸亀・高松両城主に仕えた。

さらに下市場には、美濃出身の梶田氏がいた。寛政4年(1792年)の下市場村絵図によると字北うしろに「梶田新助様石碑塚」がある。「此所梶田新助様御城跡と申伝に御座候得共、畑居敷にて御座候」と記されている。現在この地には五輪塔や宝きょう印塔の一部がのこり、その台石には加治田民部の名がみえる。下市場の慈眼寺には「梶田繁政履歴」との文書を伝えている。これによれば梶田氏は元来清和源氏に属し、美濃武儀郡加治田村に住み、直繁の時下市場に来住。その子繁政は福島正則に仕え、さらにかれの子新助は尾張藩主義直に仕え、千石を賜わったといわれる。なお梶田隼人正直繁については「豊臣秀吉譜」に、その活躍が記されている。秀吉が信長の部下であった頃、永禄9年(1566年)閏8月、信長の命により美濃の斎藤竜興を攻めたさい、かれをはじめ蜂須賀小六・稲田大炊・青山小助らの篠木・柏井・品野などの土着武士7,200余名を動員して斎藤軍を撃破したとしている。信長政権の拡大強力化過程で、当市域内の武士も多数編入され、戦陣に参加しつつあったことがわかる。

一色村の出身で信長の子の信雄に仕えた不破源六郎という武士がおり、天正12年(1584年)竹鼻城を守ったさい、秀吉に城を水攻めにされ降ったといわれる(『張州府志』)。なお「円福寺寄進田帳」には、久木・検物・秋吉・新名・中野・松本・犬石・渕間・林・関田・平河・刑部・田嶋ら、篠木郷かその近くに居たと思われる多数の名主級土着武士の名がみえる。

信長時代より少し前に、土着武士で野盗化していた関田の篠城(俗称蘇呂利)宗八(又は惣八)のことも『張州府志』『尾張志』などの書にみえる。その子に篠木庄松がおり、信長に仕えたが、信長の死後手川村に帰村したともいわれた。野盗の宗八が疫病で死去し、その葬式に当り、晴天にわかにくもり雷雨がはげしく会葬者が恐れた。このさい、大草福厳寺の盛禅和尚が引導をわたしたところ、一瞬にして天も晴れたと記されている。『尾張志』によれば、秀吉に寵愛された曽呂利新左衛門は、かれの一族かも知れないといわれる。

中世社会では、武士の下に作人とよばれた自作農民がおり、さらにその下層に下人といわれた奴隷的身分の者がいた。下人の人身売買に関する珍しい文書が密蔵院に伝わるので、紹介しておこう。清助と新八連名で、26歳の与九郎という名の男を、密蔵院に売ったさいのものである。代価は米14俵。もしこの男が結婚し、男の子が幾人生れても、買主の密蔵院の所有となるとことわっている。中世社会ではこのような人身売買は、全国至るところで日常にみられた現象である。それにしてもこのような文書は、当時の社会のひずみを物語る貴重な史料といえよう。

民俗研究講座

春日井市では全国でも有数なスピードで都市化が進行していますが、日常生活の近代的な利便が増大する一方で、祖先からの貴重な伝統習俗が失われつつあります。

当市教育委員会は、この現状に対応して、郷土文化の香り高い民俗伝統を守り、我らの子孫に伝承していくために、54年度も『民俗研究講座』を11月から3月まで開設しました。

今回は統一テーマに身近の古くて新しい問題である「家」をとりあげ、専門分野のちがう4名の講師に各々の立場から民俗学的なアプローチをしてもらう形式をとりました。このせいか前年度に比べて受講者層が広がり、手製のノートを熱心にとるお年寄りや、毎回最前列でテレコに録音する高校生の姿が見受けられました。講義内容は、郷土でつい10年前まで行われていた珍しい事例の紹介・全国的な民俗事象の中でそれがどんな位置にあるか、といった興味深いもので、郷土研究を志すものにとっては非常に有意義なものであります。

本誌上では、この講座を各講師ごとに講義録の型で掲載することにしました。本号では、11月に担当された安藤弘之氏(市文化財保護委員)に「家と習俗」について述べていただきます。民俗学が郷土研究と呼ばれていた戦前より、同氏は文献・実地の両面での調査を進められ、春日井の民俗をテーマにした著作も数々刊行しておられます。

家と習俗

安藤弘之 春日井市文化財保護委員

衣食住に関する民俗は、民俗事象としては最も重要であり、しかも、それが日常生活の基盤として身近にあり、具体的であるだけに、民族研究の出発点になる。ここでは主として、春日井市内で観察し、調査できる「家」を中心とした民俗事象について、具体的に解説してみたい。

屋敷

一般に農家の屋敷は広い。土地宝典をひもとけばわかるが、1,000平方メートル前後が普通である。それは屋敷が生活の場であると同時に、生産の場としても使われたからである。主に竹やぶの中を見立てて建てたのは、一揆や戦乱から家を守るためだったというが、竹が農家にとって用途が広く、また冬の季節風を防ぐ役目をしていたからでもある。

一般に屋敷は四角にとるが、ところによっては、わざわざ鬼門や裏鬼門にあたる隅を切って、角をなくしているところがある。ここが張り出していると病難が絶えなかったり、女の権力が強くなるからともいう。

裏側は竹やぶの竹をそのまま折り曲げて、縄で結わえて垣根をつくり、前の方は樹木を植えたり、生垣をつくったりするが、明知、西尾、細野などでは、氏神さまがきらわれるとか家が繁栄しないとかいって、今でも生垣は一切つくらない。昔は、どこの部落もそうであったのかも知れない。

屋敷には植えてよい木と忌みきらう木がある。「表はカシ、裏はカリン」というし、松は縁起はよいが、「裏松はいいことなし」ともいう。ビワ・ブドウは七難木、ソテツは四化花(しかばな)、センダは死人の杖などといっていずれもきらう。同じ木がところによってよいとされ、別のところでは悪いといわれる例もあって、これだけでも興味深い。

屋敷の入口はショウジとかカイドグチという。オトグチからみて、辰巳からやや南よりを吉とし、鬼門の丑寅は病難が絶えない、裏鬼門の未申も家が繁栄しないといってきらう。

家屋の配置

家屋の配置にはいろいろの型があるが、その中心は母屋(おもや)であり、中央からやや後方に土盛りをして建てる。広いカドが干し場として使用されるからである。

古くは母屋だけだったというが、付属建物として早くから建てられたのは、母屋とはコの字型になるコウエとハンヤであろう。コウエは母屋の南正面にある子家のことで、生活権を持つ者が母屋に住むのに対し、息子夫婦が跡を継ぐまでの間の住居であり、土間になったコナシベヤと続きになっていることが多い。ハンヤは灰屋であり土屋(つちや)ともいう。灰土や農道具を置く場所として西向きになっている。その北隣りで母屋寄りに便所を設けていることが多い。センチバ、セッチン、ウンコバ、チョウズバなどともいうが、センチバ、セッチンの呼称は雪隠禅師の故事からといわれるし、ウンコバはいきみ声からそう呼ばれるようになったという。正月にはフジョウ神の存在を信じて、入口に砂を盛り、お鏡餅を供えて灯明を上げる。

カドの西にハナレザシキが建てばロの字型になり、さらに裏側にウラヤ(糠部屋)、北西の隅にオクラ(土蔵)が建てば、母屋を中心とした取りまき型となる。オクラは戌亥の方向をもって吉とし、南西すなわち未申の方に建てれば、主人が若死にするといってきらう。手打ち壁の土蔵で、引戸も三重になっており、外が火災の場合は漆喰の土戸を閉めるようになっている。

井戸屋形はカドのやや東寄り、本柱からみて南東にあるのを吉とする。井戸の水神信仰は根深く、ここでも正月には門松を立て、鏡餅を供え灯明を上げることを忘れない。何かの都合で埋める場合にも、神官をよんでご祈祷をし、節を抜いた竹を差しこむ。井戸神の息ができるようにとの心遣いである。

一般には、鬼門に井戸や便所、風呂場をつくることを忌みきらう。戌亥は一番警戒すべき方角とされ、ここに産土神や先祖神の小祠を設けている例は、部落の古い家で見受けられる。

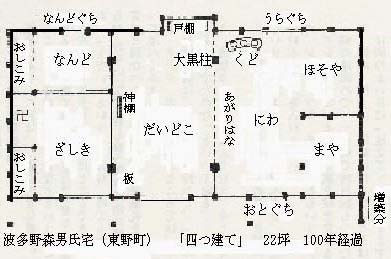

母屋

生活の場である母屋は本屋(ほんや)ともいう。明治初年ごろまでに建てられた民家は、4本の役柱を梁と桁で組み合わせ、屋根は小妻をもった寄せ棟型で、ムギカラの葺きおろしになっており、これを「四つ建て」または「四つ輪づくり」と呼んだ。建坪70平方メートル前後の比較的小規模のものであった。

オトグチを入ったところがニワで、土間の広いことが特徴である。ニワに続く東側は2つに仕切られており、オトグチに近い方がマヤ(馬屋)、奥がホソヤ(細屋)である。ニワの裏口に近い大黒柱寄りにクドがあるが、これはドクド(土くど)ともワクド(和くど)とも呼び、赤土にワラズサを混ぜてこね、三日月型に大中小3つ並べてつくるのが普通である。ここに荒神さまがおられるという信仰は深く、正月にはきまってお鏡餅を供える。焚き口は南をもって吉とする。天井は竹の簀の子になっており、屋根葺き用のカヤ(ムギカラ)をしまっておく。棟のあたりに俵や神棚の吊り下げてあるのを見かけるが、中にはたいてい古いお札が入っている。役目終わった神さまを天上へ送るという意味がこめられているものと思う。土間が広いのは原始社会住居の名残りとみてよかろう。

ダイドコは広い。3間取りの一つで、オカッテといっしょになっていることが多い。かつては土座(サヤヌカを敷きつめ、その上にムシロを敷き並べる)であったり、簀の子の縁にムシロを敷いたりしていたが、明治末期からほとxんど板縁に変る。ニワからみて正面、らん間のところに神棚が東向きにあったりするが、ここはかつて祖霊をx迎えて祭りをするところだったといわれ、神人が共食した清浄なx場所でもあった。古代社会における祖霊信仰の在り方を今にとどめているといってもよかろう。正月の門松をオトグチの前でなくダイドコの前に立てるのも、このことと関連があるように思われるx。

クドに近い大黒柱は一番大切な役柱とされ、古くは大黒を祭っていたといい、正月に松をさす竹筒が掛けてあったりする。

ザシキはxデイともいわれ、畳以前はゴザを敷いており、主人の居間、客間という観念が強い。武家社会の影響であろう。奥のナンド(納戸)は寝所になっていることが多いが、かつては客接待用のx道具、調度品をしまっていたことから、その名が出たといわれる。

火の更新

けがれのあった場合の火の更新は、非常に厳しいものがあった。いわゆる火替えである。死人があれば四十九日の忌明けを待って、これを行う。他家で炊いたメシを食べてからするし、部落に死人があった場合にも行われる。その順序は次のとおりである。

- 女が残りのメシを食べはらう。

- クドの灰を取り除く。

- 鍋、釜の灰をかいて塩をまき、食器を洗う。

- 新しい火をおこし、新しい水でメシを炊く。

お産後の七夜(しちや)にも、宮詣りの前にも行うし、女の月ごと中にも別火を使った。女の間には、「別火でございます」という挨拶ことばもあったといわれる。火は清浄なものであり、けがれやすいという信仰から来ている。

家普請(建築儀礼)

普請(ふしん)とは、「普く大衆に請う」ということで、道普請、川普請などということばもある。家を建てるということは大変なことで、村人や縁者の協力なくしてはとてもできなかった。「もやい」ということばは、今でも使われるが、お互いに力を貸し合う隣保扶助の精神は、昔ほど固かったようである。建築儀礼を順を追って述べてみよう。

- タノミ 古い家のあるところでは、それを壊す前に、赤飯か餅を持って、「そのつもりだでたのむ」といって回る。

- 地祭り 神主をよんで行う。今と変らない。

- 手斧始(ちょうなはじ)め 日柄のよい日に、大工・左官・親類もよび、大工は材木に墨印を入れる。

- ジギョウツキ 千本づきともいう。タコアシを使って土台石を置き柱を立てる準備の地固めで、一か所で何百回もついた。

- 建前・棟上げ 同時に行えないときは、日柄のよい日に「柱立て」だけをすます。戌亥も隅柱1本を立て、笹のついた青竹を結びつけ、これに新しく迎えてきたお札や縁起のよい末広・てんべつ・おさ・かせ・へなわなどを添えて結わえる。

建前・棟上げにあたっては、隣り近所は縄2把、竹・酒などを、親類は投げ餅、赤飯を普請見舞いといって持ちよる。 - 棟上げ式 建てた家の屋根に棚を組み、投げ餅を飾る。棟にはご幣を立て、竹の弓に矢をつがえ、扇子を麻緒でしばり、矢は鬼門に向ける。新しいハンテンに着替えた棟梁は、まず四方の神を拝み、槌で棟木を打って家の魂を祝いこめる。親類の者は羽織・袴で神事に加わる。餅投げは、まず棟梁が四隅にスマモチを投げてから始まる。

- 祝宴 新しい家の中で、夜遅くまで、木遣り唄など唄って祝う。

- ヤオツリ(屋移り) すべて造作が終れば、日柄のよい日を選んで大工・親類をよび新しい家に引越す。主人が最初に入り、神仏を移す。隣り近所の人には、ウドンや赤飯、ところによっては石一つ入れたアズキガユを振舞う。女竹でつくった百膳の箸を、全部よごすのがよいとされる。

- 新築後の初のお日待や秋祭りの獅子宿をすると縁起がよい。

家の新築ばかりでなく、屋根の葺きかえも大変なことで、葺き終われば、「餅投げ」をして祝う家もあったという。

次回は富山博先生の「家と住まい方」についてです。

笹原古墳出土の獣帯鏡と銀製釧(くしろ)

久永春男 日本考古学協会員

春日井市勝川町6丁目(旧笹原)の伊藤氏宅に、明治末年に祖父母が庭先の古墳から発見した遺物が保存されている。かつて『東春日井郡誌』(大正12年)に「勝川の古墳出土物」と説明して写真が掲載され、その後所在が詳らかでなかったのを、知多中学校郷土研究クラブの機関誌『校区の歴史を訪ねて(5)』(昭和52年)に、村中治彦教諭によってその古墳の在った位置と遺物が今も保存されていることが半世紀ぶりに明らかにされたのであった。

現存する遺物は鏡1面、銀製釧1個、碧玉岩製管玉1個、ガラス製丸玉84個、ガラス製小玉13個、鉄地金銅張りの剣菱形杏葉と布を裏張りした鏡板らしい破片、鉄剣と大刀の残欠、箆被鑿箭(のかつぎのみや)式の鉄鏃7個と土師器の祭祀用小形壺1個である。

鏡は円座乳帯獣帯鏡で鏡径17.6センチメートル、円座鈕をめぐって9個円座乳をおき、乳間には「冝」「子」「孫」の3文字と渦文を配している。次に櫛歯文帯をおき、有節細線圏を挟んだ2条の突起素文圏をめぐらし、再び櫛歯文帯をおいて内区にうつる。内区は四葉文座乳7個で区分し、半肉彫の霊獣7躯を配置している。その外側にまた櫛歯文帯をおいて一段高い外区にうつる。外区は外向鋸歯文帯の次に帯状の太い線による唐草文化した獣文をめぐらし、幅狭い素文の平縁に終わる。

5世紀代すなわち倭の5王の時代に中国からもたらされた鏡とみなされるが、これと同じ鋳型で作られた鏡が、熊本県宇土郡不知火町長崎・国越古墳、宮崎県児湯郡高鍋町持田・持田1号墳、同じく児湯郡新富町新田・山ノ坊古墳(2面)から発掘されており、また南朝鮮出土と伝える1面を小倉文化財団が所蔵、合せて6面も同型鏡の所在が現在確認されている。

銀製釧は3片に折損しているが割れ目はぴったり接合する。大きい破片が少し歪んでいるので、現在は長径6.2センチメートル、短径5.6センチメートルの卵形を呈するが、かつては円形だったと思われる。幅は6ミリメートル、厚みは3.1ミリメートルで、外面に61か所の切り込みが加えられている。これと同一様式の銀製釧は現在のところわが国では発見されていないが、百済の武寧玉陵において、王妃の副葬品中にほとんどそっくりの銀製釧が見られるのは注目される。

『郷土に生きる60歳の雑記帳』

東部中校長・文化財保護委員の伊藤浩氏が記念出版

春日井市文化財保護委員の伊藤浩氏が、永年の郷土研究などを一冊にまとめて『郷土に生きる60歳の雑記帳』と題して自費出版された。

同氏は40年を越える教員生活を通じ、郷土史研究にも力を注がれ、郷土史家としても有名であるが、近く東部中学校長。校長会長を区切りに定年退職されるので、これを記念して出版されたもの。

永年の教師生活の間、春日井市を隅から隅まで歩き廻って郷土資料をしらべ、研究を続けた著者だけあって、同書には、市史や市教委発刊の出版物にも未発表の貴重な資料も多く、春日井の郷土史研究を志す者には必読の書となっている。

みんなの広場

郷土を筆に託して

春日井郷土史勉強会 代表 児島充子

郷土春日井は、日毎に人口が増え、きれいに咲きそろった桜並木の道路も掘り返され、土地区画整理施行地や宅地造成地ではブルドーザーのごう音が春霞のうららかさを突き破って響いています。こうした市内の変ぼうは、刻々と移りつつある歴史を感じさせますが、その一方で、慣れ親しんだ古い時代からのものが失われていくことに一まつの淋しさを抱きます。

1日何万台もの自動車が泣き叫ぶように走る19号バイパス付近に、かつて戦闘機がその草むらに隠してあったたこと、林立する鉄筋コンクリートの住宅やマンション、パノラマのようなインターチェンジのあるあのあたりが、昔、うっそうたる山や谷、曲がりくねった細い道だったことなど、今の様子からは想像もできないでしょう。でも、私のうちでは、小径で出会った人や言葉少なく交わしたあいさつ、ひょうきんなキツネやイタチを追いかけた子供時代等々、なつかしい思いがかけ巡っているのです。

私たちを取り巻く景色が変わっただけでなく、年を経るごとに古老といわれる人もだんだんと数少なくなり、郷土に残る種々の年中行事や方言も、直に伝えてもらえる機会が遠のいていくように思われます。

私たち春日井郷土史勉強会は、郷土春日井の歴史をひもとき、失われつつある民俗文化を筆に託して発表するなど、春日井市の豊な文化創造に少しでも貢献できればと思っております。

市民全員が文化や文化財を大切に育てる意識をもち、余暇を有意義に過ごして、みんなで文化都市春日井を築いていこうではありませんか。

市民講座「郷土の歴史」を受講して

瑞穂通 大野数子

生来勉強の嫌いな私が、亡夫の好んだ歴史に関心を持ち始めた頃、市民講座で郷土の歴史を学ぶことができ、古いことを知ることは新しいことへの門出であることを知りました。

郷土の歴史について皆目知識のない私は、先生のお話を必死になってお聞きし、帰宅後忘れない間にと、復習しても頭に入るまでの道のりの遠いこと。でも、次の講義の日が待ち遠しい毎日でした。

春日井の地名の由来は、遠く雄略天皇にさかのぼり、童女君との間の御子春日大郎女の名代部として春日部が置かれたと思われ、中世になって「春日井」になったと知りました。春日井市へ戦後引っ越してきた私には、お芋や桃の産地くらいの認識しかなかったのですが、皇室につながりあることを知り、更に、笹原古墳の円座乳帯獣帯鏡、出川大塚古墳の特殊獣文帯三神三獣鏡出土により、ヤマト王朝中枢部に関係のあった人物が埋葬されていたことが推定されるとのお話を聞き、いままでの「春日井」感を改め、大いに心豊かな思いにさせていただきました。

歴史への興味を引き出していただいた久永先生に厚くお礼を申し上げるとともに、またお話をお聞きしたいと思います。

狂言面に魅せられて

関田町 三宅千生

奇想天外の着想で、「おかしみ」の表情を打ち出している狂言面は、狂言に登場するところの人だけでなく、動・植物、鳥等の擬人化を表現したり、小道具的な役割も持っています。私は、温かな、おだやかな顔や怪異な恐ろしげな相貌のそんな狂言面に魅せられて、「おかし」の表情を、コツコツと打っています。

大昔、奈良時代に、中国から渡ってきた散楽(さんがく)に初まる日本演劇の母胎が、狂言的な芸であり、狂言面のもつおおらかさ、なごやかさが、人間のたえず求めている、健康的な明るい笑いを呼びさます、昔も今も変わらない願いを暖かく見守ってくれているような気がしてくるのです。

私どもの願いがかなって、今秋、11月30日(日曜日)市民会館で、春日井市主催の「狂言」が催されることになりました。「笑みのうちに楽しみを含んだ爽快さ」と、狂言を評してよくいわれますが、どうぞ一緒に実感として味わっていただきたいものと思います。

発行元

昭和55年3月15日発行(年4回発行)

発行所:春日井市教育委員会文化体育課