郷土誌かすがい 第9号

昭和55年12月15日発行 第9号 ホームページ版

木造十一面観音菩薩立像

(県指定文化財 彫刻) 熊野町 密蔵院

密蔵院は、天台宗延暦寺の中本山格の名刹(さつ)で、正式には医王山薬師寺密蔵院といい、かつては塔頭(たっちゅう)36坊を有し、尾張をはじめ全国11ケ国に700余の末寺を支配する程の大寺で、院可(いんか)付法の僧は3,000人に達したと伝えられているが、江戸時代の末期には、極端に衰微してしまった。更に明治の排仏で壊滅的打撃を受けたが、最近は徐々に復興に向かいつつある。

さて、明治初期神仏分離によって、末寺の1つ熱田神宮寺の如法院から客仏(きゃくぶつ)として本寺に移されたのが、この観音像である。古くは全面漆箔であったのが、今は剥落している。体の根幹は桧の一木造で、右肘先、天衣、光背、台座及び化仏は後補である。

本像は、上すぼま穏やかで締まった顔、高目に結う髻(きつ)、渦文の入る衣文、大波と小波が交互に寄せる飜波(ほんば)式の襞(ひだ)、右足を浮かせ腰を捻(ねん)じた姿勢等の特徴があり、藤原中期の様式を示す地方作である。

因(ちな)みに十一面観音というのは、変化(へんげ)観音の1つであって、頭の正面に慈悲3面、左に瞋怒(しんぬ)3面、右に牙上出(がじょうしゅつ)3面、後に大笑1面、頂上に仏1面の11面をもつので、この名がある。奈良時代に雑(ぞう)密像として造られて以来、多くの像が残っている。

梶藤義男 市文化財保護委員

郷土誌探訪

春日井の植物 特殊な植物と群落

波多野茂 植物研究家

市の植物は、気候的に暖帯常緑林のシイ・カシ類とその随伴共通種などからなるヤブツバキクラス域に属する。しかし、古くから開発よる自然破壊の歴史は、大部分に2次林(代償植生)のアカマツ林ないし、コナラなどの陽性落葉樹林を成立させて、現植生となっている。

特徴あるフロラは、古生層山地の一斑の自然林の残存と、保護されてきた寺社域の一部に過ぎない。こうしたところ、南から北上する暖地系や西日本系因子の植物が多い。

丘陵は、自然破壊により日本でも指折りの禿(はげ)山地帯である。夏の暑熱と冬の寡雨過乾の気候が植生に影響し、そ上、土岐砂礫層の崩壊しやすい地質の表土が流亡して貧養痩地となった。このためコナラ-コバノミツバツツジ・アカマツ-モチツツジの矮生林で林床は乾燥のため、コシダ・ハナゴケの群落が多く見られる。こうした地域には、大陸要素をもつウンヌケ、オケラなどが隔離して山原を特徴。

また、谷筋には、天然湧水に支えられた幾湿原が展開し、カヤツリグサ科・イネ科をはじめ、キク科・ラン科などの植物が美しい花で湿原を飾る。こうした中に特異な寒地温帯因子の植物の遺存分布が特色づけられる。

このような市の植生の中で、特別価値ある植物は少ないにせよ、砕石や宅造開発によって壊滅したり、稀少種や美花なるが故に乱獲犠牲となって、現在消滅寸前となっている植物も多い。

湿原の植物群

丘陵の谷合や山足の低層湿原には、湿地特有の草木が生育して他と異なった景観を呈する。谷間の春はシデコブシの花で飾り、湿原の周囲はイソノキ・イヌツゲ・ヘビノボラズなどの低木や、ヌマガヤなどの寒地分子の植物と共に、一面ミズゴケ群落をつくる。陽向湿地には、モウセンゴケ類の食虫植物の群落、ハルリンドウ・ミズスギ・ミズギボウシや希少種となったコバノトンボソウ・カキラン・サギソウなどのラン科植物が見られ、いずれも貴重な存在である。

サギソウ ラン科

暖地の盛夏湿原を純白清楚な花で特色づける代表的な野生一つ。豊かに開いた花は清涼感があふれ、白鷺が大空を悠滑る姿そっくりである。陽向の湧水湿原ならどこにでも続けていた。近年山草愛好熱と共に名も床しいこの花はねらいうちされ、自生地から急激に姿を消した。

寒冷地の遺存植物分布

北方系の植物で、地質時代の氷期における寒冷気候の存在によって急速に移動の出来ない植物はそれに応じて南進北退や、高地への昇降が行なわれた。また、局部的な微環境の適地を求め、いまに至るまで祖先伝来の故地を守り続けている残存植物で、湿原には主に次のものが見られる。

ヤマトリゼンマイ ゼンマイ科 内津・西尾

ウメバチソウ ユキノシタ科 廻間・明知

ノハナショウブ アヤメ科 廻間・細野

ミズギク キク科 大泉寺

サワギキョウ キキョウ科 廻間・西尾

ヌマガヤ イネ科 各湿性地

このほか、東北部丘陵や山腹の、イヌブナ・モンゴリナラの生育にも注目したい。また、オオイワカガミ(イワウメ科)・イワナシ(ツツジ科)群落もあり、これらは北方では高山に、南方では低山に見られる分布上珍しいものである。

大陸要素の隔離分布

遠く中国大陸などに本拠をもち、地質時代日本が大陸と陸続きの頃、広く生育していたが、現在、日本に遺存的にしか知られていない地史的要因をもつ種である。キキョウ・オケラ・ウンヌケなどがそ例である。

ウンヌケ イネ科 丘陵の不毛地に叢生

県下の丘陵の特産とされていたが、その後本拠が遠くパキスタンから中国中部であることがわかった。隔離して、愛知県と岐阜県(東濃丘陵)の乾燥原にだけ分布する。東限浜名湖周辺にわずかに及ぶ狭い地域ものである。シデコブシ・イヌナシなどと同一分布圏で特異な分布に注目したい。

周伊勢湾要素の分布

東海要素とも言われ、伊勢湾をとりまく地域で分化発生した植物で狭い地域にのみに見られる。

シデコブシ モクレン科 東部丘陵の湿地

この植物は犬山から中津川に至る木曽川南部から矢作川沿岸までと、渥美に分布する。尾張・東濃・三河の丘陵の谷間に限られている特異な分布種である。

クサナギオゴケ カガイモ科 外之原

本種は瀬戸市曽野の丘陵で、加藤秀次郎氏によりはじめて発見。当初、尾張の名をとり「オワリオゴケ」と考えられたが、「オ」が重なるで尾張に関係深い熱田神宮の草薙ノ剣にちなみ、「クサナギオゴケ」名づけられた稀少特産種である。また、自花品のシロバナクサナギオゴケは、当市及び県境、多治見市南部の一角に自生するのみで、その混生が見られる。

暖地南方要素の分布・着生ラン

内々神社々叢は暖帯照葉樹のツブラジイ・ツクバネガシ・ラカシ・ヤブツバキなどを主とする天然林が一部をとどめ、自然林の常緑性が夏の暑熱・冬の寒気乾燥を防ぎ、湿潤な空気のただよう環境のもとで、リンボク・クロソヨゴ・イズセンリョウ・マンリョウをはじめ、シシラン・ベニシダ類の南方要素をもつ羊歯も多い。

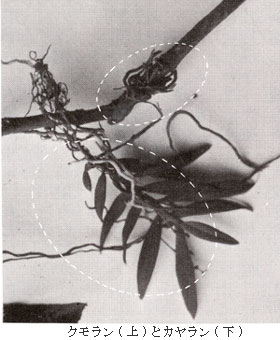

樹幹には、カヤラン・ムギラン・クモラン、岩壁には、マメズタランなどの着生ランが、初夏に可憐な花をつける。この種は、市内でここのみの存在であり、希少種として貴重な存在である。以前、ここには、セキコク・ヨウラクランなど6種の着生ランを確認しているが絶滅し、今では昔語りとなった。

ふるさとの歴史

中世 禅宗文化と台密以前

重松明久 広島大学教授

- 当市域内に中世以来、天台宗の密教(台密)と真言宗の密教(東密)がともに栄えていたことについては、前稿でもふれた。とくに醍醐寺の荘園の安食荘を拠点に、修験道と密教とが習合された山嶽信仰が波及してきており、近世になって御嶽信仰の開創者の覚明(かくめい)霊神を生んだ素地が、当市域内に出来上っていたことに注目した。

密教文化は当市域内の古代から伝流した仏教文化の根幹をなすものであることは、認めなければならない。一方、鎌倉時代以降成立した新仏教のうち、禅宗系寺院が中世以来、当市域内にもかなり分布していたことに注目される。禅宗のうち、土豪などに外護(げご)され、やや貴族的であったといわれる臨済宗寺院としては、勝川の地蔵寺がまず注目される。この寺は山田左衛門允(じょう)明長という土豪の開基にかかる。開山はその子の道証で、文永元年(1264)に創建された。

地蔵寺を創建した山田明長については、無住の『沙石集(しゃせきしゅう)』にみえる。この書では右馬允(うまのじょう)明長というが、同人であることは間違いない。これによれば、承久3年(1221)の承久の乱において、明長は後鳥羽上皇の討幕軍に加わった。美濃粕川の支流の杙瀬(くいせ)川の戦いに重傷を負い、味方の武士にとどめをさされて打ち棄てられていた。

そこに味方の武士2人が通りかかった。明長に気付き、肩に負って近くの青墓(あおはか)という所に連れてゆき疵(きず)を調べたところ、喉ぶえを刀でつき通されているのが最も重傷であった。明長は2人の武士にどうせ助かる命ではないので、首を取ってもらいたいといったが、武士たちは可哀想に思い何とか助けようとした。その折、落人(おちうど)探しの武士たちがやってきて危なかったので、明長を木の空洞にかくし、2人の武士もその辺りにかくれていた。その後で2人の武士が血のあとを辿って明長を探したが探しだせず、2人は何処かへ行ってしまった。

そののち黒衣の僧1人が来た。最澄が薬師如来の像を持ってきて建てたという横蔵寺のある美濃揖斐郡谷汲(たにぐみ)村横倉(よこくら)より来た者であるといい、草の葉をもんで飲ませた。これにより気分も爽快になり助かった。しかし僧の姿はなく何処かへ消えてしまった。明長は本国へ帰る途中幕府武士に捕らえられ、すきをみて河に身を投げようとした。その折、守山吉根(きっこ)の竜泉寺から来たという僧から、助けるので自殺するなといわれた。鎌倉に連行され、北条執権義時より、首をはねるよう部下に命ぜられた。その際も例の僧が現れ、助けるようにいった。刎首(ふんしゅ)のため由比浜に護送される折、知り合いの武士に出会い、義時に命乞いをしてもらい、危い命を助かった。かれは本国に帰って「遙ニ年タクルマデ」生きながらえていたという。横蔵寺の薬師如来や竜泉寺の観音菩薩が僧となって現れ、明長を助けたとの話である。

以上ようないきさつで、明長が地蔵寺を晩年になって建てたというのも、恐らく事実であろう。建立の経緯が古い文献に記され知られるのは禅宗系では、地蔵寺のみである。他に臨済宗系では、林彦右衛門尉重緒が仁済宗恕を招いて和爾良(かにら)に建てた泰岳寺、明応6年(1497)寂叟渓(じゃくそうけい)を開山として建てられた玉野の太平寺、天文年間頃、安叔紹泰(あんしゅくしょうたい)を開山として神領に創建された瑞雲寺、天亀3年(1572)正雲紹侃が開山となった田楽の新徳寺、同人を開山とする田楽の長福寺や牛山麟慶寺などが知られている。

臨済宗が土豪級武士に信仰されたのに対し、曹洞宗は多くの農民を信者として獲得したといわれる。当市域内の中世における曹洞宗系の寺院としては、永正年間下原に建てられた玉雲寺、大永6年(1526)養拙自牧を開山とした下市場の慈眼寺、天文3年(1534)心外が神屋に創建した観音寺、天文年間頃、卍和尚を開山とする内津の見性寺、慶長12年(1607)鳥居松に建てられた長金寺などがあった。

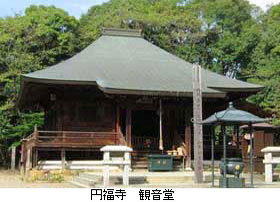

のちにくわしくのべるように、当市域内に強く伝流した台密の一派の葉上流の開祖の栄西は、いうまでもなくわが国における臨済禅創唱者でもあった。元来禅と密教とは親近な関係にある。鎌倉新仏教のうちでも、とくに禅宗が当市域内栄えた理由は、古代以来の密教文化の地盤があったからかも知れない。 - 当市域内の中世における台密プロパーの寺院としては、東部の円福寺や高蔵寺がある。両寺ともにのちに密蔵院の末寺となるが、その創建年代からみれば、両寺は恐らく密蔵院の建てられる以前からあった寺だろうと思われる。両寺のうち、円福寺には天文17年(1548)時の住職らしい全運という僧が署名している「尾州白山寺縁起(えんぎ)」を伝えている。もちろん寺院の縁起には誇張が多いので、全面的には信用することはできないが、この縁起は興味ある内容をもつので、その概略を紹介しよう。

頃は奈良時代。伊勢安濃の商人で船頭の益直(ますなお)という者が、養老7年(723)4月下旬に商売のため、当国の下津(おりつ)に来て旅宿に泊った。翌朝宿を出て東方をみたところ、内津山の麓に五色の雲が棚引いていた。益直がその方向に尋ねて行ったところ、内津山の南方の田の中の松の木の立つ小丘に、十一面観音像が立っていた。

この仏像を本国伊勢に移そうとしたが、重くて舟から上がらなかった。その夜の夢に、僧が現れ、もと仏像のあった地は、仏法を広め衆生を済度する霊場であるので、自分はあの地に居るつもりだと告げた、益直はもとの地にこの仏像を運び、本尊として寺を建てた。養老7年4月から8月までかかり、3間4面の御堂を建てた。参拝者が多く、神亀3年(726)8月には、さらに5間の礼拝堂を建てた。参拝信仰する者は、盲目の者は両眼が開き、聾の者は耳が聞えるようになり、貧乏人は金持ちになり、唖者はものが言えるようになった。このような不思議な御利益があで、美濃・尾張・伊勢の3国から参拝者が多かった。

そののち神亀5年5月18日、円福寺の堂供養のさい、益直の夢に大門より最初に来た僧を導師(どうし)とせよと告げられた。そのころ付近の家々に田仕事で雇われていた行基という小僧がいた。かれが最初に野良仕事身なりで大門から入ってきて、今夜夢に、この寺に入る者は三悪道の苦しみを免れ、涅槃(ねはん)の境に遊びうる霊場であると天の神から告げられたといった。益直は行基からこのような夢の告を聞き、かれを供養導師と定めた。行基は懐中より仏具を出し、仏前を飾り説法した。益直には、あなたは南海の船乗りであるが、自分は北陸の導師である。お互いに助け合って、前世からの因縁により、人々を救うことにしたいといった。

行基はふつうには河内の出身といわれる。ここに北陸の導師といったのは、『日本霊異(りょうい)記(き)』によれば、かれは越後頸城(くびき)郡の出身とされる異説によったものと思われる。行基がさらに説いたところによれば、観音菩薩は日天子と現れ天下の人民を照らし、又難陀竜王(なんだりゅうおう)と現れ多くの竜に命じて雨を降らせる。観音の慈悲をいただく者は四天王や多くの竜神より日夜守護される。参拝の人たちには功徳が多く、『法華経』普門品にとく菩薩心がえられるとのことであった。

御堂供養が終り益直は伊勢に帰った。ち天平18年(746)正月18日、80余歳の老齢で当寺に参詣に来た益直に、人々が当寺創建の事情を尋ねたところ、以上のような不思議な物語を聞かせたといわれる。

この縁起には、円福寺の供養の導師行基について別の話をものせている。かれは和泉国大鳥郡家原里上条の出身。薬師寺の僧で、法相(ほっそう)宗の学者。生まれたさい泣き声がうるさいので父母がうとましく思い、箱に入れ榎の枝の上に捨てておいたところ、様子の変った僧が一夜の宿をこい、泊った。翌朝僧は西南の方角に大仏頂陀羅尼(だらに)を一晩中となえる声がしたといった。父母が箱のふたを開けてみたところ、赤ん坊は言葉をしゃべった。老僧はあなたの師匠は釈迦牟尼仏であるといい、何処かへ行ってしまった。この子はのちの行基であり、薬師如来を信仰したとみえる。

わが国に密教を最初に移入したのは、法相僧の道慈らしい。行基も法相宗の僧であるが、生れた直後から陀羅尼をとなえたといわれ、密教の信仰をももっていたことがわかる。病気をなおしたり、雨をふらせたりという、民願望した現世利益を、密教系仏教によりもたらそうとしていたことは、十分想像される。円福寺も元来は密教を強調した法相宗の寺で、のち密蔵院の開創により、法相系から天台系の密教へ転宗したというのが、恐らく事実であったのではなかろうかと察せられる。

民俗研究講座

昔話

小林美和 春日井東高校教諭

- 昔話研究の現況

最近10年程の間に、昔話ブームというべき一時期があった。各地域の民俗研究グループや大学の研究サークルなどによる、めざましい採訪活動の結果、今日では柳田国男の『日本昔話名彙』(昭和23年刊)や関敬吾の『日本昔話集成』(昭和33年刊)の当時とは比較にならない程、豊富な資料が提供されている。ことに、最近時、この分野では未開の地であった沖縄地方の昔話資料が刊行され始めたことなどは、その端的な現れであろう。

しかし、昔話は確実に滅びゆく文芸である。かつて、昔話を豊かに育んできた共同体社会は、都市化の波、或いは、その反作用としての過疎化現象によって崩壊しつつあり、中央のマスメディアの一元的な浸透は、その無個性化と昔話への興味の喪失という現象を招いた。

従って、昔話の領域は、今後採集の段階から研究へと移行してゆくものと思われ、近時の『日本昔話事典』の刊行などは、その先駆とみてよいであろう。 - 口承文芸

ここで述べる昔話とは、日本民俗学における口承文芸の一領域である。柳田国男は、日本の常民社会の基層をなす文化を探ることに意を用いたため、その立場からは、文字による文献記録の類よりも、むしろ古くからの口頭による伝承を重視した。口承文芸とは、口伝えによって育まれてきた言語芸術の意である。

口承文芸は、一般に、(1)命名・造語(地名・方言)、(2)ことわざ、(3)なぞ、(4)唱え言、(5)童唄・童言葉、(6)民謡、(7)語り物、(8)昔話、(9)世間話、(10)伝説などに分類されている。この中で、昔話との交渉で関係が深いのは、語り物と伝説である。語り物は、一定の曲節をもって語られる叙事詩的物語の総称で、今日なお存続しているものに、九州大江の幸若舞、越後高田瞽女の段物などがある。

さて、昔話と伝説は、説話内容が一致するものも多く、その区分が難しいものであるが、一般には、次の点で境界を設けている。

伝説は、話の内容がある程度まで信じられているが、昔話は誰からも信じられていない。

伝説はどこか特定の場所と話が結びついているが、昔話は「むかしむかし、ある所」の物語として語られる。

伝説は、これという語り口の形式を持たないが、昔話は明瞭な形式を持っている。

- 昔話の分類

一口に昔話といっても、その話の内容には、実にさまざまなものがある。そこで、これらを分類・整理する目的で、最初に刊行されたものが、柳田国男の前掲『名彙』である。柳田は、3,000話程度の昔話資料をもとにして、日本の昔話を大きく完形昔話と派生昔話の2つに分類した。それによると、完形昔話は、主人公の異常な誕生から異常な遍歴・事業を経て、最後は幸福な大団円を迎えるという、主人公の一代記的性格の濃いものを指している。柳田は、昔話を古代の神話的英雄譚の変化したものとみて、その構想を比較的残しているものを完形昔話としたといえ、一方、その変化が極端にまで進み、主人公の一代記的要素をほとんど失って、単純化したものを派生昔話と呼称した。即ち、柳田の2分類案は、古代神話の変質の過程を歴史的観点から2段階に分別したものといえる。

この完形昔話は、さらに、1 誕生と奇瑞、2 不思議な成長、3 幸福なる結婚、4 まま子話、5 兄弟の優劣、6 財宝発見、7 厄難克服、8 動物の援助、9 言葉の力、10 知恵のはたらき の10分類、183話型に分けられ、派生昔話は、1 因縁話、2 化物話、3 笑話、4 鳥獣草木譚、5 その他 の6分類、146話に分けられている。

日本昔話のいま一つの分類案は、前掲、関敬吾の『日本昔話集成』に示されたものである。関は日本昔話を大きく(1)動物昔話、(2)本格昔話、(3)笑話の3つに分類したが、これは、フィンランドのアールネ、アメリカのトンプソンの両者の手になる『昔話の型』の分類法をほぼ踏襲したものである。しかし、細部の分類には独自の発想が示されている。 - 昔話の形式

伝説との相違で述べたように、語り口に明瞭な形式がみられるのが昔話の特徴であり、その主なものは、発端の句と結末句である。発端の句とは、昔話が語りおこされる時のはじめの句をさす。「むかし」、「むかしむかし」などの一般的なものから、「なんとむかし」(中国地方)、「ざっとむかし」(東北地方等)などの地域性を持つものまで、さまざまな形式があるが、中には、「むかしむかしさるむかし、猿が三匹尾が七つ」などという丹波地方の例のように、それ自体文芸化した例もみられる。

結末句は、昔話語りおさめの句であり、「とっぴんぱらり」(東北)、「しゃみしゃっきり」(岐阜)、「そうろう」(北陸)、「むかしこっぷり」(中国)、「むかしまっこう」(中国・四国)など、発句以上にその種類は豊富である。また、中部地方にもみられる「いちご栄えた」「孫子しげた」などは、昔話の祝言性を示しているといえる。

昔話がこうした明瞭な形式をもって語られることは、昔話が、日常の言語生活から切り離された、独立した文芸意識でもって伝承されてきたことを意味しており、柳田国男の、昔話を神話の後裔であるとする見方を補強しているともいえる。 - 昔話の伝承

昔話の伝承形態は、家族伝承、村落伝承、来訪者伝承の3つに分類される。家族伝承は、昔話伝承の中枢をなすものであり、祖父母から孫へ、父母から子へとなど血縁に沿って伝えられるものである。これは、幼い者の豊かな成長を願う教育的意味を持つものであるので、前掲の完形昔話を中心に伝承されることになる。

村落伝承は、村の語り上手が子供にせがまれて話をするなど、村落の年長者が、後輩たちに行うものである。それは、氏神まつりや大歳の晩、庚申講など村落共同体のハレの日に語られることが多く、内容も伝説等、村落に係わるものが多い。

街道を通って村に入ってくる旅の職人、商人、宗教家等によってもたらされるものが来訪者伝承である。これらは、共同体外部の珍奇な話をもたらすものとして歓迎された。薬売りの登場する「猫と南瓜」、旅の六部の登場する「化物問答」などの話柄は、そうした伝承者の面影を宿すものである。 - 春日井の昔話

昔話の概要を記すだけで紙幅が尽きてしまったが、最後に春日井地区の昔話についてふれておきたい。春日井の昔話を採集した資料としては、春日井市教育委員会発行の『春日井のむかし話』がある。これには、73の説話が収められているが、いずれかといえば、伝説が多く、昔話の話型と認められるものは、ごくわずかである。春日井市をとりまく状況からみて、今後の採集は非常に難しいが、その可能性が全くないとも思われない。

さて、具体的な話柄について、1、2みてみたい。西山町に伝わる「子とり池」の伝承は、「小作人夫婦が田植作業に夢中になっているすきに、鷲が大空から来て、夫婦の赤ん坊を運び去った。地主はこれを見ていたが、作業が遅れることを恐れて、夫婦に告げなかった」というものである。

この伝承には、全国各地に分布する「鷲の育て児」の話型と湖山長者伝説のモチーフが入り込んでいるといえる。「鷲の育て児」は、いわば名僧伝説で、文献でも、古く奈良時代成立の『日本霊異記』に記載されているものである。もっとも、上の「子とり池」伝承は、鷲による子供の運搬のみを述べて、名僧誕生のモチーフを欠いている。一方、湖山長者伝説は、長者が、人夫の労力を惜んで、日没直前の太陽を天に招き返し、田植えを完了させたが、次の年には、慢心の結果、月も招いて没落したというもので、上の「子とり池」と対応するもである。

その他、春日井の伝説としては、「機具池」、「十五の森」、「おとまが淵」といった一連の水神伝説、「猫檀家」のモチーフを持つ曽呂利惣八伝説などが注目される。

みんなの広場

「白山神社の玉垣作り」を読んで

木立(きだち)英世

前号で、水野調氏の「白山神社の玉垣作り」と題する、短いが非常に面白い報告書を拝見した。

この行事については、私は昭和35年に、雑誌『社会と伝承』に発表したことがあった。「伊勢湾台風後は行われなくなった」宮司さんから聞いていたが、今日でも行われているのは結構なことであり、今後も永続するよう保護の手をさしのべるべきだと思う。

当社氏子は、以前は花長町・知多町・美濃町・上町・西本町・白山町・中新田町の7島であって、知多町が親島であるといわれている。水野氏の報告書とは少し地名が異なるが、20年以前と今とでは変化があか、又は水野氏の方が正しいのかわからない。然しこの行事の本質的意義には変りはない。

この7総代が交替で毎年の祭り元をつとめ、行事一切の責任者となった。

この祭礼の時に、知多町は昔から本殿の向かって右前の所に、ボンテンをたてる玉垣を作る特殊な仕事があったが、なぜ知多町のみがそうなのかは今日ではわからない。あるいは、白山社は知多町の氏神であったのかも知れない。いずれにしても神社と最も近い関係にあったのだろう。

玉垣が作られると、宵宮の日に神主がボンテンをたてる。大きなのが1本、それを中心にして左右に小さいのを1本宛である。

今日では、この意味はすっかり忘れられているが、古老の話しによると、「白山神社の社殿が建設されない以前の神迎えの遺風である」という。相宮から迎えたボンテンともいうが、古来からそうなのか。

ボンテンは祭礼の翌日、山おろしの日に撤去される。

こういう形式のボンテンは所によっては、オハケともいわれる。ボンテンは仏教語であるがオハケの語についてはわからない。

これは今日でも僅少であるが全国的に残存している。特に奈良県・滋賀県を中心にした近畿地方に多い。祭りの前に当番の家に設けられ、当番は、(トウヤと呼ばれることが多い)それに日夕奉仕して、宵宮の日にオハケを祭場に移すのである。そうして、その場所即ち神社で祭礼が行われる。宵宮が大事な祭りなのも、ここに理由があるのだろう。

当番宅に設けられる風習がやんで、神社にたてられるようになることも考えられる。

こういう風習は尾張地方にも見られ、熱田神宮・国府宮・遠くは日間賀島がそうであった。いずれも奉仕する神主の家にたてられたのである。日間賀では戦後、神社境内にたてられていた。

前記2社ではオハケと称したが、今はない。

こういう珍しい遺風は形なりとも存続させたいもである。

(注) 木立氏は『郷土研究』に尾張国式内社の鎮座地の問題を連載しておられる神社研究家である。

文化財講座を受講して

旭町 石田見子(みるこ)

文化財講座という名前にひかれて、受講させていただいた5日間……。得るものの大きい、楽しい講座でした。

2年前『星と祭』読み、十一面観音に心ひかれた私は、それ以来糸がたぐり寄せられるように、仏教と仏教美術に魅せられ続けてきました。手探りで本を読み、人と出会いながら自分の中で少しずつあたためて来たものが、佐藤先生のお話で、一つ一つ確かめられたような気がしました。日各地に現存する歴史の足跡を丹念にたどり、ご自身の体系を創りあげられた先生のお話には、目が開かれる思いがしました。

受講後、白い萩(はぎ)のこぼれる密蔵院に出かけた折、舎利塔(しゃりとう)(スツーバ)が年月を刻んで変容し、色々な形で日本の風景になじんで行く中で、密教的な異国的な雰囲気を多分に残して、凛(りん)としてたたずむ多宝塔を美しいと感じられたのも、先生のお話を伺(うかが)えたからこそと思います。日本古来の山岳信仰や神道とインドから中国を経て伝わってきた仏教との様々な拮抗(きっこう)の歴史と、すべてを日本の風土の中に取り込んでいく日本人の柔軟性に驚きを感じずにはいられませんでした。又、何よりも十一面観音のお話をされる先生の楽しそうなご様子は、この世界の持つ魅力を余すところなく伝えていました。

この秋、近江を訪れる機会があり、三上山(みかみやま)(注)を仰ぎながら先生のお話の磐座(いわくら)を思い、お寺で五輪塔や梵字(ぼんじ)を目にするにつけ、子どものように新たな喜びを感じました。風景と歴史の中にたたずむ幸せをあらためて感じ、日本人としての自分と向き合う機会になったようにも思います。

先生のお話に促されて、念願だった湖北の3体の十一面観音にも対面でき、それぞれの美しさに、感動のあまり頭(こうべ)を垂れずにはいられない、心洗われる経験をすることができました。十一面観音の姿に先生の言葉が重なって、私の人生に一つの転機が迫ってくるような予感を覚えました。

(注)西麓に式内御上神社がある。

発行元

昭和55年12月15日発行(年4回発行)

発行所:春日井市教育委員会文化体育課