郷土誌かすがい 第7号

昭和55年6月15日発行 第7号 ホームページ版

紙本着色 呂(ろ)洞賓(どうひん)の図

(県指定絵画) 神領町 瑞雲寺

本図の主人公呂洞賓は、中国の蒲州永楽県で生まれた唐時代の仙人である。盧山(ろざん)に入って火遁(かとん)の法を火竜術の達人から習い、62歳になって度世(とせい)術を雲居仙人から学んだ。10回これを試し、奥義(おうぎ)を極め、以後は神通自在で400歳まで長生きしたという。図中、呂は双髻(そうけい)をゆい、眼をひらき、ひげを蓄え、顔をやや左に向け、下衣及び肌をあらわにして上衣を着け、左手にひょうたんを捧げ、松の下蔭(したかげ)の土坡(どは)上のくさむらに寛(くつろ)ぎ坐している。肉身と下衣及び背景は茶系統、上衣及び草木は緑系統の絵の具で着彩するが、輪かくやぼかしに水墨を多く用いている。

作者銭殼(せんこく)(1508年から1572年)は明代の在野絵師である。筆法は謹挌雄けい躍動感があふれており、院画的品格を備えている。

梶藤義男 市文化財保護委員

郷土史探訪

春日井の植物 大木(保存樹)と希少な木本植物

山本喜之 市文化財保護委員

この地方の原植生は気候からみて、暖帯林の照葉樹林帯に属し、ヤブツバキ・シイノキ・カシ・クス・アオキ・ヒサカキなどの常緑広葉樹を主な組成種とする植生域と考えれる。しかし、長い歴史の中で森林の伐採が繰り返されるなど人為的影響を受け、山地においてもアカマツ林(アカマツ-モチツツジ群集)・コナラ林(コナラ-クリ群集)植林(スギ・ヒノキ・クロマツ群落)などの代償植生となっている。自然植生に近い常緑広葉樹林は、わずかに社寺林、古い屋敷林や山地の一部に面影を残すに過ぎない。

南川幸氏の調査によると本市における自然植生として次の6群落が確認されている。

- スダジイ林(スダジイ-ヤブコウジ群集)

- ツブラジイ林(ツブラジイ-サカキ群集)

- アラカシ林(アラカシ-ジャノヒゲ群集)

- 常緑カシ-シイ混合林(常緑カシ-スダシイ群落・シラカシ-ツクバネガシ群集)

- クロガネモチ林・ムクノキ-ケヤキ林(クロガネモチ-ジャノヒゲ群落・ムクノキ-ケヤキ群落)

- ハンノキ林(ハンノキ-イヌツゲ群集)

保存樹

市では緑豊かな都市づくりが強力に推進され、古木・大木を保存樹に指定し、その保護に努めている。その数は49種、983本である。(参考 指定の基準 高さ1.5mでの幹の周囲1.2m以上。樹高12m以上のもの)

常緑樹 |

落葉樹 |

||

|---|---|---|---|

| クロガネモチ |

170 |

アベマキ |

79 |

| ツブラジイ |

117 |

ムクノキ |

71 |

| クスノキ |

109 |

エノキ |

52 |

| シラカシ |

59 |

ヤマザクラ |

50 |

| ヒノキ |

54 |

イチョウ |

29 |

| クロマツ |

47 |

ケヤキ |

11 |

| アラカシ |

31 |

トウカエデ |

10 |

| ツクバネガシ |

22 |

コナラ |

9 |

以上常緑樹8種、落葉樹8種で920本(93.6パーセント)に達し、残りは33種で63本(6.4パーセント)に過ぎない。

本数は少ないが注目したい植物としては次のものがある。

常緑樹:ヤマモモ・イチイガシ・ウラジロガシ・タラヨウ・カゴノキ・タブノキ

落葉樹:イヌシデ・ボダイジュ

保存樹には植栽されたものも多いが、この地域の自然植生の構成種と考えられる常緑樹のクロガネモチ・ツブラジイ・クスノキ・シシカシ・アラカシ・ツクバネガシで508本(52パーセント)、落葉樹のムクノキ・エノキ・ケヤキが134本(13.6パーセント)を占めている。

以下、保存樹の代表的なものを紹介する。

ムクノキ Aphananthe aspera (ニレ科)

市内でごく普通に見られる落葉高木。下市場町伊藤英美氏宅のムクノキは市内第1の巨木である。最近、樹勢が衰えてきたのが惜しまれる。

イチョウ Ginkgo bilaba (イチョウ科)

中国に野生していたといわれる大高木。現在は日本、韓国、中国に栽培され、野生らしいものは見あたらない。西尾町のイチョウは保存樹中第2位の巨木で偉容を誇っている。

ツブラジイ Castanopsis cuspidate (ブナ科)

ツブラジイとは丸い実(つぶらな実)のシイの意味か。コジイともいう。神社、仏閣に巨木が多く見られるのは、伐採を免れ保護温存されたことを物語っている。

西尾町の内津川沿いにシイノキ林があり、大小、数10本(うち9本が保存樹)のツブラジイが群生し、ヤブツバキ・サカキ・アラカシなどとともに常緑広葉樹を主体とし、一部にコナラ・アベマキ・アカマツを混じているものの、自然林的な植生を見ることができる。

高木層はツブラジイの優占度が高く、その樹冠がむくむくと盛り上り重なり合うさまは壮観である。こうした林は是非とも保護したいものである。

クロガネモチ Ilex rotunda (モチノキ科)

雌雄異株、雌株は多くの赤い実をつけ美観を呈する。その上、樹容も整い庭木として賞用されている。屋敷や社寺境内に多くの古木が保護温存されている。保存樹中、本数も最も多い。熊野町小沢氏宅の尾張名所図会に記載されている木と伝えられる名木をはじめ、旧家や寺社に偉容を誇るもの、奇形を呈するものなど多くの古木がある。

カゴノキ Actinodaphe lanciforia (クスノキ科)

本市では保存樹の1本のみが確認されている。暖地に自生する常緑高木、樹皮は灰黒色であるが、点々と薄片となってはげ落ち、あとが白く鹿の子模様を呈する。カノコギともいう。

希少な木本植物

市内に自生する木本植物で希少なものには、モンゴリナラ・ウラジロガシ・イチイガシ・タブノキ・ヒカゲツツジ・ハナイカダ・シデコブシなどがある。このうち特に特異な分布を示し、市内自生植物中、第1級的価値をもつ、シデコブシについて紹介する。

シデコブシ Magnolia stellata (モクレン科)

別名ヒメコブシ。庭木としてよく植栽されている。春、小枝の先に淡紅色で香りのよい美花をつける。以前は中国原産といわれていたが、これは誤りである。この植物は岐阜県東濃地方から、本市をはじめ渥美郡中部にかけての愛知県東部地域と兵庫県の一部のみに自生し、他では見られない。渥美郡渥美町の自生地は昭和45年、国の天然記念物に指定された。

市内では廻間町、西尾町の山間湿地に自生の群落があり、春、山を美花で飾る景観は見事である。市内の自生植物中、最も貴重な存在価値をもつこの植物の自生地は、是非とも保存の方途を考えたいものである。

以上、市指定の保存樹の概要と代表的なもの5種と自生種として注目すべき植物、シデコブシについて紹介した。このほか市内には内々神社社そうをはじめ多くの社寺林があり、この地方の原植生の面影を残しているが、今回はその紹介を割愛した。

春日井市は都市化が急速に進み、自然も失われつつある。私たちは先人の残した林や古木を大切にし、市民の誓い「みんなで緑を育て自然を守ろう」が単にかけ声だけに終ることなく、全市民が自然愛護の心情を深め、その力を結集して緑豊かな都市づくりを進めたいものである。

ふるさとの歴史

中世の伝説

小林美和 春日井東高校教諭

1 林昌寺縁起のこと

わが国の中世という時代は、文芸史の流れに即していえば、古代神話復活の時代とも説かれているが、古代の文芸に比し、中世が載然として自らの存在を明らかにしている所以の一つに、その宗教的様相を掲げることができるであろう。中世の文芸から宗教を切り離しては、その一つとして解き明かすことはできない。

そこで、中世的様相を濃厚に帯びた一つの説話を紹介したい。春日井市外之原町に牛臥山林昌寺という寺院がある。いま、昭和7年刊の『高蔵寺町誌』によって、その沿革を記すと、創建は延徳2年(1490年)、後土御門帝の御世のこと。臨済宗妙心寺派、本尊薬師如来とする。もっとも、現在の宗派は、5世鉄翁自山首座の代に至り、それまでの真言宗より転じたものである。

さて、その伝えるところの縁起は次の如きものである。

坂下村廻間の住人に、狐、兎の類を獲ることを以て業とする林昌則というものがいた。或る日、昌則が弓矢を携え、山中深く入り、猟をしているうちに、日は西に傾き、道に踏み迷ってしまった。そこで、日の出るのを待って、眠っていると、拳(こぶし)ほどの赤い火の玉が迫ってきた。昌則がこれは狐狸のしわざと弓矢で射るとその光り物は二つに割れ、次第に光を失っていった。近寄って見ると、果たして、黒白の狐が矢を口に含んで何事かを語りかける様子である。昌則が、これは山(臥牛山)の主であろうと地にひれ伏し許しを乞うと、狐はその姿を消してしまった。山頂に登ってみると、先程の矢と稲荷大明神の立像があり、昌則は自らの殺生の罪の重さを悟った。そこで今後、殺生の業を断つとの誓いをたて、愛知郡稲葉地村にある龍雲寺実鑑阿闍梨のもとで出家をした。名を観空由公と改め、臥牛山麓(現外之原)に一宇を築き、薬師如来を安置して、念仏三昧のうちに生涯を閉じた。

この林昌寺縁起の特徴は、2つのモチーフによって考えることができるであろう。その1つは、山中における神発見のモチーフであり、いま1つは猟人発心譚のそれである。この2つは、いずれにしても、わが国の宗教文芸の中で明瞭な類型を形成しているものである。

2 熊野本縁のこと

山の神にまつわる信仰の問題は単純ではない。が、その最も素朴な形態は、狩猟者や木樵といった山の民によるものであり、それは古く稲作時代以前に遡る。そんな古くのことはさておくとしても、猟師が山中で神を発見するという伝承は、随分と多いのである。

例えば、日向椎葉地方に伝わる山神祭文猟直の法というものには、山神はその数1200、本地薬師如来とあり、その神々の出産の時に猟師が通りかかり、山神の母の乞いによって、食物を献上したとある。これは、猟人伝書の1つであり、東北のマタギの集落に伝わる『山立由来記』などと同種のものである。即ち、山中での神発見というような伝承は、元来は、猟人たちの間を往来したものであり、それは、彼らがもともと山の神霊の祭祀者であったことによる。

ところで、紀州熊野三所権現の由来を説くものに「熊野の本縁」という物語がある。主にx室町後半期、小説、語り物、絵巻等によって流行をみたものであるが、古くは、南北朝時代成立の『神道集』の中に同様の物語が収められている。天竺のx王族たち3人が、故あって、熊野のx地に垂迹し、三所権現と現じた顛末を説くものであり、山中に捨てられた王妃、五衰殿の女御が生み残した王子を虎が育てるという山中誕生譚など、山間文芸の要素が濃いものである。

さて、その中で、上の三所権現を最初に発見する役割を演じているのが、千代包(ちよかね)(この名には諸種あり、いまは神道集に従う)という、やはり猟師である。この者が金色の烏を追って山中深く踏み入って行くと、空に光る物があり、これを弓矢で射んとすると、その光る物は3枚の鏡と答えて、自らが三所権現であること明かす。千代包は、3つの宝殿を造り、それぞれを祀ったというものである。

猟師と神との関係は古くから、かように深く、彼らが神の発見者である点で共通している。林昌寺縁起における、稲荷大明神は田の神的性格が濃いが、説話のモチーフとしては、やはり上の原型と同一のものである。

3 猟人発心譚のこと

平安末期の成立とされる『今昔物語集』巻19には、「讃岐の国多度の郡の五位、法を聞きて即ち出家せる事」という説話が収められている。源太夫という者は、日夜山野で鹿鳥を狩り、殺生を業とする者であった。その上、人となりが獰悪で人から恐れられていた。或る日、この源太夫が、山から帰る途中、堂の中で仏典の供養が行われているのに出会った。講師に、西方阿弥陀仏による悪人救済の教えを聞いた源太夫は、その場で発心し仏門にはいった。その後、彼は、金鼓を叩いて「阿弥陀仏よや、おいおい」と叫びながら、西へ西へと突き進み、とうとう往生の素懐を遂げた、というものである。

古代から中世への転換期の頃から、流行の兆をみせはじめた悪人往生の信仰が格好の設定によって喧伝されている。いうまでもなく、仏教の世界では、殺生は悪行の最たるものであり、その殺生を業とする者すら、信仰の功徳によって済度されると説くことによって、衆庶を感得せしめるという点に説話の主旨がある。右はその一例であるが、こうした悪人往生の説話が次々と作られて、世にもてはやされたという点に中世の一つの特質があるといえる。

4 ふたたび林昌寺縁起のこと

最初に紹介した林昌寺の縁起が、上の2つの類型によって成立していることは、一応説明できたかと思う。そして、いずれかのモチーフがより中世的かといえば、それは後者ということになろう。いわば、古代と中世との複合の上に、一つの中世の伝説の世界が築かれているのである。

おわりに、15世紀前半に成立した、仏教説話集『三国伝記』所収の熊野本縁・三所権現発見の部分を紹介しておこう。即ち、猟師近兼が金色の鶴を矢で射、山中の石窟まで尋ね入ったところ、赫々たる金色の阿弥陀如来像が坐しており、袖には弓矢がささっていた。近兼は、たちまち改悔発心し、出家して弓矢を三つに折り、三本の卒都婆(そとば)とし、彼の如来を権現として崇め奉った。

と、いうものである。

これなどは、猟人による山中の神発見とその発心譚が結びついている点で、林昌寺縁起と甚だ近似の構造を持つものといえよう。

5 伝承者のこと

さて、ついでながら林昌寺縁起の説話生成とその伝承者の問題についていささか触れておこう。いままでみてきたように、この縁起を形成する説話は、けっして独自なものではなく、各所に同一の類型を求め得るものであった。むしろ山中の神発見と猟人発心譚という2つのモチーフの複合のあり方に、独自性を求めようとすれば、それも可能であろうが、これとても、三国伝記の熊野本縁記事などに、同様な複合がみられたのである。

しかし、厖大な数にのぼる、わが国中世の説話、伝説の殆どは、近代文学作品が、各々の創造の独自性を主張するようには、その個性を主張することはしない。むしろ、類似・共通のモチーフの組み合わせの妙が、それを享受する人々をして、安心せしめ、信じしめ、或いは愉快にさせたのである。

もとより、寺院縁起が、寺院の由来を唱導し、喧伝することによって、衆庶の信仰を求めるものである以上、その内容は、それなりの説得力を持つものでなくてはなるまい。その場合、最も常套的に取られる方法は、その地に古くから伝わり信用を得ている、いわば在地の伝承を汲み上げながら、縁起を制作してゆくというものである。昔話でいうところの、蟹報恩と蛇聟入のモチーフから成っている。山城国相楽郡の蟹満寺の縁起などは、その顕著な例であるx。

とすれば、林昌寺縁起の場合も、その伝承の発端が在地の説話にあったという可能性が考えられる。もとより、その原初は、猟人いわばマタギの徒により管理伝承されてきたものであろう。それを、寺院側が、縁起作成の時点で取り上げたと、一応は考えられる。但し、当地における狩猟者の歴史的な状況が明らかでない現在、これは一つの憶説の域を出ない。

民俗研究講座

家と住まい方(その1)

富山博 中部工業大学教授

市内住居に関する民俗面の諸相については、前回安藤弘之氏によって詳細にのべられているので省略し、ここでは県内・東海地方、或は全国的な観点から民家についていくつかの事例をとり上げて比較を試み、今後の調査研究における多面的視点を提示したいと思う。

民家は、そこに居住する人々の生活、そこで営まれる農業生産、それが所属する村社会など、それぞれとの関わりあいによって住まい方・間取り・建物に大きな反映がみられる。民家を理解するにはかかる方向からの分析が必要である。以下順を追って説明する。

民家と生活との関係

昭和31年春、日本の農家に多い四つ間取り(田の字型間取り)の住宅では、間仕切りがふすまや板戸などの建具なので、寝室なども独立性が不十分であることが問題視され、その改善が提唱されていた。私達はこの点について四つ間取り平面が圧倒的に多い愛知県を選定し、その実態をみるべく農家住宅の調査を行った。調査は寝室と食事室との使われ方に重点がおかれていた。これは近年公団住宅などに用いられ一般に普及した3DK(前の数字が寝室数、後の文字が食事室や居間などの形式を表す)などの用例にみられるように、食事・就寝が居住の基準を示す重要な要素と考えられたからであった。しかし調査結果は私達の期待を裏切った。稲沢市での例でみると、寝室は4つ間取りの主屋内には1室しかとられぬ例が多くみられ、特に問題視された農家に多い2世代の夫婦の場合には、四つ間取りの主屋には1夫婦分の寝室だけで、他は主屋以外のこうえや離れに寝室がとられていることがほぼ明確になった。このように4つ間取りの主屋に、1夫婦の寝室だけならば、別に改善を要すような問題はなく、しかも夏期に暑い日が続く当地においては、建具を開けはなして暮らす、理想的ともいえる涼しい住生活が営まれうるわけである。この予想外の調査結果に私達は深い印象を受けた。

この過去の体験をふまえて考察すると、当地では確かに他地方と比べて主屋の広さについては、いわゆる四八や八六といった例が殆どで、一定の基準がみとめられ、特に広いものは少ないようである。かつ、こうえ・離れなどの主屋以外の居住室が多くみられることも注目される。また住居との関連から、相続や隠居などの慣習についても配慮しなければならない。

民家と農業生産との関係

現代では農家でも一般市民の住宅でも、新築される場合には宅地の広さを除いては変らないようになっているが、かつての農家(民家)の姿は、一般住宅とは一見して大きな違いがあった。それは民家は単に生活に使われただけではなく、農業生産とも密接な関係を持っていたからである。すなわち生活の中にたえず生産のための要請が存在していたからである。たとえば江戸時代前期の天和年間(1681~83)に作成されたと推定される「百姓伝記」は、西三河に居住した未詳の著者によるものであるが、当時の農家の造り方の指針が示されている。日本農書全集16巻から次を引用する。

「百姓の家は板ぶきや瓦ぶきにしてはよくない。かやぶきにして一年間の煤(すす)をつけさせ、毎年ふきかえる。その煤かやを腐らせ、作物の肥料にするとよい。」

「百姓の主屋は床を簀の子で造り、毎年一度ずつ簀を造り直して床下のごみ、芥を取り、作物の肥料にするのがよい。」

「百姓が個人で専用の湯殿を持つのはぜいたくであるが、かといって体を洗う決った場所がなければ、家が湿って傷み易くなる。また使捨てた水が流れてもったいない。一年中いつでも肥料に混ぜる水が入用なので、手足を洗った水の雫の一滴も捨てることのないように穴を掘るか樋を埋めるか、舟をいけるかして、その上に竹の簀を敷いて、奉公人にもそこで湯水を使わせるようにすること。」

民家と村社会との関係

かつての農村にあっては、家の格式というものが根強く存在し、資産ができたからといってすぐに家の格が上るものではなかった。たとえば住居は家の格を表すものであり、金がたまったからといって、主屋の改善は勝手にやるわけにはいかなかったのである。明治初年に編修された「美濃国民俗誌稿」によると「細民の者富めるといえども、家作を新築するに至っては、瓦庇(ひさし)或は釣天井三尺床に枢(くるる)戸或は土蔵の土扉等営むを許さず。」「下民瓦屋を建築するを禁ず。甚だしきに至っては庇垂木(たるき)といえども瓦を以て葺くを許さず、これを郷例と称す。若し禁を犯せば其庁へ訴え速に之をこわしたむ。」ということがみられた。以上の例は美濃の例であるが、恐らく尾張でも郷例などがあったと考えられる。

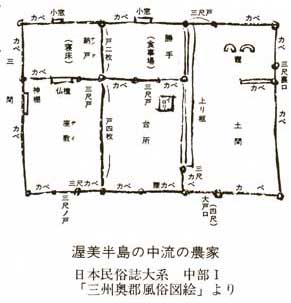

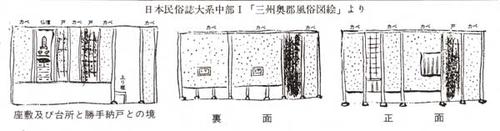

松下石人による「三州奥郡風俗図絵」から明治初年ごろの渥美半島での中流の家の平面を引用する。当地と極めて似た平面であり、室の名称も大略同じことが注目される。

高御堂古墳随想

久永春男 日本考古学協会員

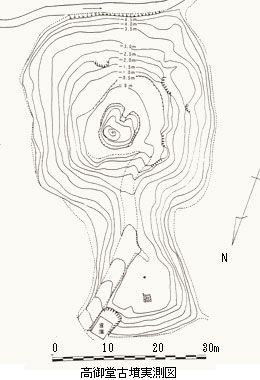

『春日井市史資料編3』所載の高御堂古墳の測量図を見た刹那、これは前方後方墳ではないだろうかと胸をおどらせた。まだ尾張では前方後方墳は犬山市犬山・東之宮古墳と丹羽郡大口町小口・白山第2号墳の2基しか知られておらず、地方的に偏って分布する性格からして、尾北東部地域での新しい発見を期待していたのである。現地を踏査して墳丘の実体を見るに及んで確信に一歩近づいたが、周囲が水田および溝であり、あるいは直線に削ったのではないかとの一抹の不安があった。そこで文化体育課の職員をわずらわして地籍図を見せていただき、墳丘は古くから前方後方形であったこと、周囲の水田や溝は周堀の可能性があることが判った。

この地方には高御堂古墳のほかに実はもう1基前方後方墳とおぼしい古墳がある。小牧市小木・宇都宮神社古墳がそれである。社殿造営の際に墳丘の一部がかなり変形されているが、『小牧市史資料1』所載の測量図を見ても、現地の観察によっても、前方後方墳たる可能性が強い。そして注意すべきはその墳丘の規模や形態が高御堂古墳によく似ていることである。そこで両者の法量を対比してみると表のごとくである。墳丘の高さには少し差があるが、平面形はほとんど相等しく、近年における切断部を復原すると、両者は同一設計図に基づいて築造されたのではないかとも思われる。少なくとも両者は同一型式であり、共に埴輪を樹てず。その築造年代は相近いとみなしてもよかろう。

ところで宇都宮神社古墳からは社殿建造の際に仿製三角縁特殊獣文帯三神三獣鏡が出土している。精美な鏡で、佐賀県東松浦郡浜玉町谷口古墳東棺と岐阜県大垣市赤坂町長塚古墳西棺から同范鏡が発見されている。春日井市出川大塚古墳出土鏡と同時代の製作とみなしてよい。そうすると高御堂古墳の造営年代は出川大塚古墳と匹敵することになり、出川大塚古墳が亡び失せた現在、春日井市内に現存する最古の古墳ということになろう。

昭和52年作成の縮尺1,000分の1の春日井市合成図(路線価図)によると、高御堂古墳の前方部が市道河北線の予定区域に入っているが、高御堂古墳は昭和26年3月31日付で市指定史跡となっていることでもあり、この地点だけは路線をずらして保存がはかられることとは思うが、いちおう指摘しておこう。

|

古墳名 |

宇都宮神社 |

高御堂 |

|---|---|---|

|

全長 |

63メートル |

63メートル |

|

後方部幅 |

35メートル |

36メートル |

|

後方部高さ |

5メートル |

5メートル |

|

くびれ部幅 |

15メートル |

15メートル |

|

前方部幅 |

22メートル |

22メートル |

|

前方部裾長 |

24.5メートル |

24メートル |

|

前方部高さ |

4メートル |

2.5メートル |

みんなの広場

歩いて楽しい道づくりを

春日井郷土史研究会 櫻井芳昭

四季それぞれの風情を味わいたくて今日も歩き始める。新緑の定光寺から木附、外之原へ、稲穂が波打つ下市場から大留へ、開拓時代を彷彿とさせる新木津用水に沿った道を田楽から朝宮へ、旧下街道の面影の残る勝川から鳥居松を経て内津へと。しかし、最近は、歩いて行くほどに気分が落ちつき、探索の興味が増してくる経路を求めることが極めて困難になってきた。歩き始めて、5分とたたぬうちに、アンバランスな景観に出くわしてしまう。緑のない山肌、直交した等間隔の道路と電柱の目立つ新興住宅地ブロックで護岸された真直ぐな川と濁った水等である。人口抑制策を推進し、みんなで緑を育て自然を守ろうと誓っても現実には人口増加が進み、自然破壊が続いている。だから人間性回復のためには、思い切って自然を増殖させる方策を長期にわたって意図的に実施する必要がある。自然保護では不十分であり、自然増幅のために積極的な投資をしなければ生活環境の保全はできないといっても過言でない。

歩いて楽しい道づくりを推進するために、具体的に提案したいのは、春日井自然歩道とペデストリアンウエイ(歩行者専用路)の創設である。前者は市内の東部及び庄内川流域を中心として散策路を整備し東海自然歩道と類似した発想で活用したらと考える。後者は車の進入を完全に遮断し、道路との交差点は最小限にとどめるとともに、交差する場合は立体交差とするもので、すでに高蔵寺ニュータウンには相当多く設けられている。そして人と車の分離を実現し、コミュニティライフの動脈としての役割を果たしている。小中学生の通学路もこの考えで整備すべきだと思う。また、歩行者が常に優先されるショッピング街への改造、朝宮から潮見坂平和公園にかけてのグリーンベルトに類する道の増設などによって、歩くのが楽しい道が市内各地に整備されることを夢見ている。

郷土の歴史を生活の中に

気南文化友の会 野田淑人

つい最近起きた大きな出来事がもう何年も前の出来事のように思われる今日このごろです。テレビ、ラジオ、新聞等から流される情報の渦中で気ぜわしい日々を送っています。身近な町内でも宅地開発が進み、どんどん家が建ち、人口が増え、急激に変ぼうをとげようとしています。時代の流れといえばそれまでですが、古い時代のものが失われ、10年前、20年前当時の光景がよみがえることなく薄れて行くのが残念でならないと思っていました。

そこで、5年前から、この変ぼうする街並みを少しでも記録に残しておこうと思い、写真を撮りアルバムにはり続けるうちに郷土の歴史について興味を持つようになりました。昭和52年1月から「気南文化友の会」で毎月1回ずつ郷土の歴史について勉強する機会を持つようになり3年半が過ぎました。そうして市内の史跡の現地探訪等を重ねるうちに郷土の歴史への興味をますます深めるにいたりました。神社、寺、城、古墳等へ行ったときも、その創建年代、創健者、規模、何派か等、興味を持って、見たり聞いたりするようになりました。これは私にとって大きな進歩となっています。

世の中のすべての物事は奥が深く無限でありますが、「温故知新」の心構えで郷土の歴史を学ぶことにより、自分の生活を見直し、郷土に対する理解を少しでも深めていきたいと思っています。

お知らせ

本誌の受け取り方法がより便利になります

本誌は7号以下、今後刊行する分については、春日井市内の主要書店でも取り扱っていただくことになりました。最寄りの書店で備付のノートに御記名のうえ、お受取りください。この場合は無料です。

本誌は今後9月・12月・3月・6月の月末までに各店頭に出ます。

なお従来どおり郵送を希望される方は、会費切れの時点で、住所・氏名・年齢・職業を明記し、1年分送料の50円切手6枚をそえて、郵便番号486 市内柏原町1 市民文化センター内 春日井市教育委員会文化体育課まで。

発行元

昭和55年6月15日発行(年4回発行)

発行所:春日井市教育委員会文化体育課