郷土誌かすがい 第3号

昭和54年6月15日発行 第3号 ホームページ版

内々神社庭園(県指定名勝)

春日井市内津町内々神社庭園は社伝によれば、南北朝時代の名僧夢窓国師(1275年から1351年)の作庭といわれている。国師が多治見の虎渓山に入ったのは正和3年(1314年)で、密蔵院開山の慈妙上人が内々神社を妙見宮としたのは嘉歴年間と思われるので、両者の時代のちがいはわずか10年ほどであり作庭も伝のとおりかもしれない。裏山の岩窟を巧みに取り入れた作庭で、いわゆる廻遊式林泉型で、しかも社殿の人工美と周囲の自然美が融合した美しい庭園として広く世に知られている。庭園の池中に中島があり、石橋(現在は木橋)を渡し、社殿の裏には遥拝石が置かれ、前面の山頂には天狗岩がそそり立ち、神が示現されると伝えており、庭園そのものが、斎庭(ゆにわ)となっている。神社庭園としているのがこの庭園の特色である。

安藤直太朗 市文化財保護委員

郷土誌探訪

私たちの郷土・春日井には書聖小野道風と並び、忘れてはならない偉人に木曽御嶽開山の覚明霊神がおられます。

今回の郷土誌探訪では、覚明霊神自身の御事跡を安藤直太朗先生にたどっていただくとともに、御嶽信仰全体の流れの中で覚明霊神がいかに画期的な位置にあるかという事についての特集を組みました。

木曽御嶽開山覚明行者について

安藤直太朗 市文化財保護委員

春日井市牛山町皿屋敷に、覚明行者の生誕地がある。覚明堂、初湯の井、碑等を存する。

覚明出自ならびに生没年については諸書に異同があって、いずれとも定め難いが、私の調査結果によれば、没年は天明7年であり、命日は7月23日とする説が最も信憑性があると考える。(「杣長九郎覚書」)享年は、私の推定では70歳前後ではなかったかと考える。したがって、覚明は江戸時代中期もやや下る時代の実在の人物である。以下拙述の『木曽御嶽開山覚明行者伝記考証』〔拙著『郷土文化論集』(昭和48年1月発行)〕にもとづいて述べることにする。

覚明は霊神として祀られているが、私は「霊神」と呼ぶよりは「行者」と称している。

覚明は、春日井郡牛山村の産で、享保年間に生まれ、幼名を源助、長じて仁右ェ門と称した。父は丹羽清兵衛(一説清左ェ門)、母は千代と伝えているが、確かなことはわからない。長男として生まれたようであるが、幼少の頃に、春日井郡土器野新田の、ある農家に養われている。彼は父の前妻の子で、父が後妻を迎えるに当たって已むなく里子にやったものらしい。とにかく彼の生まれた丹羽家の過去帳によれば、彼の祖父は確かに行者をしている。そんなわけで彼が後に行者を志したのだろう。

里子に出されてから枇杷島の清音寺の法周和尚の徒弟にやられ、名を道生と改めた。(郡誌)小僧生活もしばらくで、その後は仁右ェ門と称していたが、当所の橋詰横町の井上龍正という藪医の薬箱持ちとなった。その後、土器野新田の阿弥陀堂前の借家に入り、近くの米屋伊助方へ日々米搗きに行き、女房のお梅にささやかな餅屋をさせていた。ところが、近くの中河原弘法堂の住持が小金を貯えていたが、ある夜、縊死した。たまたま仁右ェ門(後の覚明行者)が貧窮故に住持を締め殺して、その金を奪ったとの流言が飛んだ。彼は身に覚えのないことで、憤然として、妻を離縁して、西国巡礼の旅に出たと伝えている。

これらのことは、『尾張名所図会』の挿絵の筆者小田切春江(忠近)が、文政元年10月、42歳の折に書き留めておいた『聚聞雑書』におさめたのをさらに小寺玉晁が、自著の『連城亭随筆』に収録したものである。この伝聞の最初の採録者小田切春江は枇杷島に居住していた人だけに、極めて信憑性のある資料である。しかも、春江が12、3歳の頃、覚明その人を目撃したというからである。覚明行者が西国巡拝の旅から枇杷島に帰ったとき、行者は折から出水の五條川を一本歯の高足駄で渡られたが、行者は2人の山伏を従えていられたという。事の真偽は別として、行者としてはありそうな噂話である。

覚明行者は、それから、生まれ故郷の牛山村を訪ずれ、まず美濃の国恵那山の山道を拓いた。その経験にもとづいて、天明初年に木曽御嶽の開びゃくを志し、あらゆる困難を克服し、難行苦行の末、ふもとの黒沢村神官武居家を説得しようとしたが、容易に許可が得られず、ついに福島番所に拘留の憂目に逢うに至った。しかし、覚明の誠意が認められ、天明7年に頂上を極め、二の池畔で立往生を遂げたと伝えられている。

覚明行者は、山道を拓くため、村人たちに農耕や医薬の知識をあたえるた等、あらゆる努力の末に、ついにその協力を得たのである。霊山を拓くについてはいろいろと誤解もあったが、覚明行者の苦心と努力が報いられて、目的を達成したことは、行者の徳行のしからしめたものである。彼は、東海・関西方面に信者が多く、牛山村の多治右ェ門は覚明講(誕生講)を広めて、それが現在に及んでいる。行者誕生地(春日井市指定史跡)を訪れる人も多い。

御嶽講今昔

松河戸町 岡島一男氏談

昔は、誕生講は大きな組織で、旧東春日井郡の全部と名古屋市の一部まで含んでいて、それが一つのまとまりでした。御嶽講社としては最大のものでしたが、大きくなり過ぎたのか、戦後、大分裂し、その後講社同士のヨコのつき合いはありません。私の講社の本部は守山の白沢で、そこには御嶽山の分祠がしてあり、霊神碑も沢山あります。霊神碑は、ある程度より上の階位の人が死期が近いと感じたら自分で建てます。そんな階位まで上がるのには年数もかかるし、御嶽山に建てると金もかさむ上、雪崩の時には子孫が修復せねばならないので、このごろは建てる人がめっきり減りました。 登山も、このごろは観光気分の人が多くなりました。昔は山の中で先達(せんだつ)さんにはぐれないよう必死でしたが、今の人はすぐ個人行動をとる‥‥。まあ、あまり堅い事を言うと信者が減るというのでしょうか。昔は、黒沢の部落の人々が参詣者にしきりに金をねだったものです。なんでも覚明行者が「開山工事を手伝った村の人々に与える金は自分にはない。後から来る参詣者から受けよ」と御託宣したとかでネ。

御嶽開山の意義と誕生講

森正史 編集部

木曽御嶽山に於ける御嶽信仰は、他の山岳崇拝と同じように、元来は山地を神霊のいます所とする原始的山中他界観に端を発した。その後修験道と結ばれ、やがてそこから当地独自の信仰の発生をみるに至ったものと考えられるので、その起源を歴史資料をもって明らかにすることはできない。

創祀した人物についても弘法大師、(北)白河少将、その誤伝としての白河天皇(天王)等々諸説がある。勿論これらを含め古代御嶽についてのすべての伝承は民俗的事象と解すべきものである。

しかし、鎌倉時代に書かれた「新申楽記」に、伝統ある修験道場として立山や白山とともに木曽御嶽の名がみえる事からして、少なくとも平安時代には御嶽も開かれたようである。中世史料には御嶽について記したものは殆んど無いが、室町初期成立の熊野の本地と同じ筋書きの縁起が現存することや、武田勝頼の代参人や、木曽義昌自身が頂上まで登拝している事からして、各地の修験者達と交流が多く、地元の信仰あつい霊山として盛えていたと考えられる。 しかし、まだ御嶽山は、決して誰にでも開かれた山ではなかった。山へ入り、登拝するには75日から100日間も重潔斎(完全な精進)が条件であり、これは事実上、専門の行者でない一般の信者を登山からしめ出す掟であった。 江戸時代になると「伊勢のおかげ参り」のように有名な寺社参りが旅行を兼ねた庶民のレクリェーションとして認められてきた。

富士山、大峯山、月山等も早くからこれに応じて軽い精進だけで一般庶民の登拝を許した。しかし御嶽山のみは、頑として75日重潔斎の後しか登拝を認めなかった。この時代遅れの処置撤回は一般参詣希望者は勿論、それを迎えるん事で経済的利益激増が期待できる地元民の願いだった。 此の様な状況の中で御嶽登拝の簡素化を推進したのが覚明行者である。御嶽にとってこれは古い専門咒術者の山からの大転換を意味する。正に庶民の登れる山としての新しい開山である。 覚明行者の死後、故郷牛山の人々は彼の感動的な生涯を知り村の誇りとした。以前より現市域西部は理源大師画像を所蔵する林昌院があることから分かるように修験の盛んな所である。人々は競って恩嶽登拝に出かけたであろう。

中でも、覚明の一族の丹羽多治右衛門は衣鉢を継ぎ、児野嘉左衛門の覚明講再興運動に応じ、天保3年(1832年)覚明誕生の地牛山に誕生講を結成し先達として、自らの生活すら顧みず布教に努めた。さらに嘉永元年(1848年)には同志とともに、西行堂川畔に御嶽大神と覚明霊神を併祭した一祠を建てた。多治右衛門は死後、覚翁霊神と呼称され崇敬されている。

現在、中座になる修行中です

乙輪町 加藤亮氏談

本格的に御嶽教をはじめたのは47年からですが、祖父が信仰していましたので小学校時代から山へは登りました。

「毎月まいりの寄り合い」には加持祈祷をします。どんな事を祈るのでも、営利主義や形式的お願いではダメで、やはり関係者全員が心から神様にすがらなければ聞き届けてもらえないようです。こういった座を千度勤める事で、加持する者も、霊的な位が一段上がるのです。

現在、中座になる修行中です。(注)、「神降ろし」をして、神霊を憑依させる依りましとなる事、密教で言う阿尾捨法(あびしゃほう)=悪魔を降伏させる法)とにかく神通力が授けられる為には修行をしなければなりません。丑(うし)三つ参りといって、夜中の2時ごろ起き出て頭から水をかぶり、氏神様へ般若心経を50巻あげに行きます。これは20日続けて計1000巻あげて終わります。近いうちに実行しますが、御嶽登拝の前の21日間は「火もの断ち」の行(ぎょう)が必要です。野菜・果物以外は、そば粉・米の粉を水でかいたものしか食べません。その間は自分の部屋にこもって、家族も部屋内へは入れません。それが済んでから御嶽へ行き、身を清める為に麓の滝に寒中でも打たれます。そうして初めて登山ができるのです。無論日常は肉を食べません。

しかし考えてみると百姓だけで生活していた昔とちがい今は修行しにくくなりました。修行そのものは、人助けの使命感を持っていれば、つらいと感じないのですが、時間的制約が多いのは困ります。熱意を持っていれば、その点は神々は分かっていてくださると思います。

次回は、条里制(古代における地割のしかた)について取り上げる予定です。

ふるさとの歴史

春日部の起原

久永春男

- 春日井市のカスガイという名は郡名を承継(うけつ)いだものである。(註1)カスガイはカスガベの転声で、平安朝末期の12世紀中頃までは春日部または春部と記し(註2)、鎌倉時代以後に編纂された『尾張国神名帳』にも春日部郡と書かれているが、本市、密蔵院所蔵の慶長6年(1601)『松平忠吉朱印状寫』には「於尾張国春日井郡野田村」という記載が見られる。このように、すでに中世末期にはカスガベがカスガイに変っていたと考えられる。

カスガベは春日部と書くのがより古くからのならわしであったが(註3)、律令制国家になってから、公文書では日の字を省略して春部と記すようになったらしい。

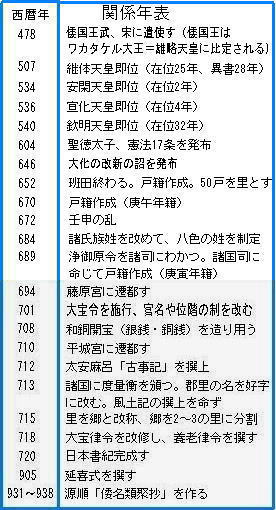

「春部郡」の名が記載されている文献を年代順にたどると、承平年間(931年から938年)に源順が作った『倭名類聚抄』、延喜5年(905年)に撰出された『延喜式』、延喜元年に完成した『日本三代実録』の元慶元年(877年)條、奈良時代の正倉院丹裏古文書などがある。

さらにさかのぼると藤原宮跡から出土した木簡がある。

150 □治國春部評春□(註4)

「□治國」は「140尾治國海部□」や「166尾治國知多評入家里神部身□□」などの類例から見て「尾治國」であることは間違いなく、大宝令以前は「尾張國」とは書かず「尾治國」と書くことになっていたらしい。次にコホリ(現在の発音ではコオリ)という語(ことば)に「評」という文字を用いている。「評」の代りに「郡」を用いるようになるのもやはり大宝令(701年)からである。ともあれカスガベノコホリは浄御(きよみ)原令発布(689年)の頃にはすでに建置されていたもようであり、春日部を春部と略す書き方も藤原宮の頃にはすでに行われていたのである。なおこの木簡の末尾は、類例から推して春部里とか何とか里名が記されているのではないかと思われる。「春」1文字しか読みとれないのは惜しい。

藤原宮の時期の地域行政単位評里制は、大宝令によって評を郡と改称し、さらに霊亀元年(715)には里を郷と改称するとともに郷を2つないし3つの里に分割して郡郷里制とした。

藤原宮の時期の里は、霊亀元年改称後の郷と同じく50戸で構成されていた。昭和41・42年度に奈良県教育委員会が実施した藤原宮跡の発掘調査で出土した木簡の中に「□□評耳五十戸土師安倍」と記したものがあり、これは後年の『倭名類聚抄』所載の若狭国三方郡弥美郷に比定される(註5)が、「里」の字の代りに「五十戸」を用いていることは、当時の里が50戸から成っていたことを語るものでもある。

倭名類聚抄には春部郡を構成する郷として、池田・柏井・安食・山村・高苑・餘戸の6郷が記されている。このうち『奈良朝遺文』にその名が見られるのは山村郷(註6)だけであるが、安食郷も年代は降るが康治2年(1143)の安食荘立券文にその名があり、まず信頼できる。しかし他の4郷は奈良時代までさかのぼりうるものかどうか詳かでなく(註7)、また記載もれの郷がありはしないか、という疑いもある。たとえば藤原宮出土木簡の「春部評春□」の春が里名の頭字だとすると、倭名類聚抄の記載する6郷中にはそのような郷名は見られないが、『日本地理志料』が論及しているこの郡の倭名類聚抄不載の郷の中に「春部郷」があって符号する。その出典などたどってみたいものである。 - 律令制によって春部評となる前のカスガベ(春日部)が名代部であったことはまちがいない。しかしいつ頃誰の名代部として設置されたかはたやすくは解きにくい。

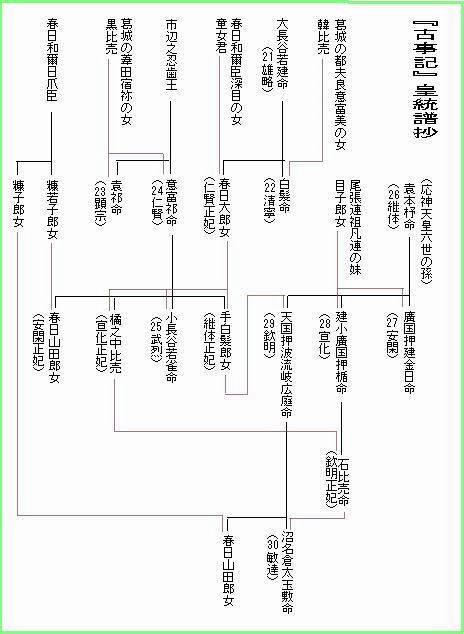

古事記および日本書紀の皇統譜をひもとくと、「春日」を名のる王女が3人見出される。

三人ともいずれも春日和爾臣(かすがのわにのおみ)一族の女性を母としている点が共通しており、春日を名のる由縁(ゆえん)がうかがわれる。

しかし、このうち欽明朝は名代部・子代部を置いた記録もないし、その形跡も見られない。すなわち名代部を置かなくなった時代である。したがって欽明天皇と糠子郎女との間に生まれた春日山田郎女はまず除外してよいであろう。

次に仁賢天皇と糠若子郎女との間に生まれた春日山田郎女は安閑天皇の正妃となったが嗣(あとつぎ)が生まれず、子代としての匝布屯倉(さほみやけ)が置かれた。安閑朝は在位2年の短さながら関東地方から九州地方にわたって多数の部曲や屯倉を置いた伝承があり、その中に火国の春日部屯倉、阿波国の春日部屯倉とならんで尾張国の間敷屯倉・入鹿屯倉の名が見えるのは注目される。この間敷屯倉や入鹿屯倉をただちに後の春部郡に結びつける説(註8)は採り難いが、この頃春日部が尾張国にも置かれた可能性はないとは言えない。

残る1人、雄略天皇と童女君との間に生まれた春日大郎女は仁賢天皇の正妃となり、武烈天皇・手白髪郎女(継体天皇正妃)、橘之中比売(宣化天皇正妃)を生み、3人のうち最も地位が高い。そして雄略朝前後は長谷部・日下部・穴穂部・白髪部などの名代部が次々に設置された時代である。文献はないがこの時代に春日大郎女の名代部として春日部が置かれた可能性は強いと言えよう。

註1 春日井郡が東春日井郡と西春日井郡とに分割されたのは明治13年である。

註2 康治2年、7年、16年、安食荘立券文。康治2年、8年、19年、官宣旨案。天養元、9年、29年、鳥羽院廳牒案。

註3 安閑紀に「火国春日部屯倉、阿波国春日部屯倉」という記載がある。

註4 『藤原宮木簡 1 解説』奈良国立文化財研究所 1978年

註5 『藤原宮跡出土木簡概報』大和歴史館友史会 1968年

註6 正倉院丹裏古文書

註7 たとえば餘戸郷は倭名類聚抄の刊本には記載されているが、高山寺所蔵の古写本には記載されていない。

註8 たとえば間敷屯倉を春部郡の安食郷に比定する説があるが、天孫本紀には尾治連の祖乎止與命が尾張大印岐(いなき)の女子(むすめ)眞敷刀婢(とべ)を妻として建稲種命を生むという記載があり、続日本紀には天平神護元年(765)3月「左京人散位大初位下尾張須受岐、周防国佐波郡人尾張豊国等二人」に「尾張益城宿祢」という姓を與えたという記載がある。けだしマシキは奈良朝までは広く知られていた土地の名だったのではなかろうか。安食郷が奈良朝以来の郷名だとすると、両者は異なった土地であることになろう。

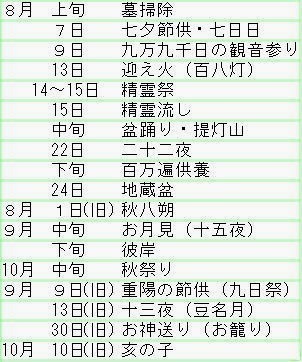

夏の年中行事

安藤弘之

「夏も近づく八十八夜‥‥」、旧暦の4月はもう夏の始まり、農家ではそろそろ苗代の準備にかかる。夏を前にしての祓(はら)えの行事が中心となる。

お釈迦さま

旧暦4月8日は釈迦の降誕日である。寺々では花御堂がしつらえられ、甘茶をたたえた浴仏盆には誕生仏の像が安置され、参詣人は次々に、その頭上に甘茶をそそぐ。甘茶は「甘露の法雨」で、邪心を除き清浄な心に生きる即心是仏の教えであるという。もともとは田植えに先立つ祖霊の魂祭ではなかったろうか。甘茶をのめば、体内に宿る災厄を浄めるともいう。

持ち帰った甘茶で墨をすり、短冊に、「千早振る卯月八日は吉日よ かみさげ虫を成敗ぞする」と書いて柱に逆さにはっておくと、家の中へ虫が入ってこないという。

端午の節供

その昔は、田植えを前にしての女の節供であったという。田植えの主役はなんといっても早乙女、その早乙女が女だけの家に忌みこもる日であった。屋根にヨムギとショウブをワラで結わえて上げたり、ショウブ湯につかったりするのは、身を浄める祓の行事の名残とみてよかろう。

武士の世の中になってからは、子どもたちが幟を立て陣取り合戦をするようになり、しだいに男の子の節供に変わっていった。鯉幟が立つようになるのは明治になってからといわれる。チマキはこの日に欠かせないお供えの一つである。

オンカ祭

大正末期から昭和の初めにかけては、どこの部落でも田植えの直後に「虫送り」、夏の土用に入っては「オンカ祭」が行われた。

「虫送り」はズイ虫を駆除する行事、麦カラで作った松明(たいまつ)に、かがり火から火をとり、夕やみせまる田んぼ道を明々と松明が行き交う壮観な行事であったが、大正末期に廃絶した。

一方の「オンカ祭」は、松河戸・上大留・廻間などで今も行われている。この日の作りものは、なんといってもわらで作った馬乗の実盛、稲の大害虫ウンカは不運の死をとげた平家の落武者実盛の悪霊の仕業と考え、その霊を供養することから始まったという。大きな孔雀(鳳凰ともいう)は、いろいろな災厄を除いて下さる孔雀明王の化身、あとに続く三階笹は大祓のすす竹とそれぞれに意味をもっていた。作りものの持ち手は子ども、行列はお宮から出て「オンカの神オックリヨー」と呼ぶ子どもの声とともに村境を回り、村の外に捨てられ、行事は終わる。

茅輪(ちのわ)くぐり

旧暦6月は大祓の月、新暦7月27日、伊多波刀神社では、今も「茅輪くぐり」が行われている。神事のあと、透門の前にしつらえられた高さ2mもある茅輪を左へ、右へ、左へと長い行列がくぐりぬけていく。くぐり終わった子どもは、神主さんから額に赤丸を捺してもらうが、これは子どもに神霊を宿らせるためという。

家々では、紙で作った人形(ひとがた)で病のところをさすり、息を3回ふきかけてお宮へ持ってくる。人形は祓箱に集められ、神事のあと西の用水に流されるが、これで病はすべて払われてしまうというのである。

みんなのひろば

美しきみ仏との出会い

町屋町 林綾子

気心の知れた友と、古都、京・奈良への旅の重なるうち、広隆寺の弥勒菩薩を拝観して、その端正で崇高な美しさに心を惹かれ、又、秋篠寺の技芸天の指の美しさが忘れられず、再度訪れたり、その後も折あるごとに古寺探訪と仏像拝観に出かけました。

しかし確たる鑑賞の仕方も知らず、その場で感動するのみに終わっていました。 この度、奈良興福寺への研究旅行のお誘いを受け、梶藤先生の御指導の下、既に文化財講座で勉強しておられる皆様方のアドバイスで、仏像について根本的にお教え戴き、有意義に楽しい一日を送る事の出来たことは、感激の極みでした。各地に散在する古い立派なみ寺の中に在ります、すばらしい美術品のみ仏たちは、古くから今に到るまで、信仰の対象として尊ばれ大切に守られて来たのです。それぞれの時代によって、その御顔、御姿はちがっても、そのみ前に立つと心からの安らぎをおぼえます。年齢のせいでしょうか。でも心のふるさとへ立ちかえったみたいです。

今後もこのすばらしい文化遺産を巡り、私の心を導き支えてくれるであろう「美しきみ仏との出会い」美の巡礼はつづけて行きたいと念じております。

郷土研究 76年から78年の歩み

中部中郷土研究クラブ部長 森田圭市

「郷土研究」、それはわが郷土について、いろいろ研究する社会科の科外クラブです。 ぼくがこのクラブに入りました当時、いったい、どんなクラブなのかなあと思う半面、ぼくは社会科が好きだしやってやろうという気持ちでいっぱいでした。

1年生の時は、市内にある石碑の拓本をとったり、神社へ行ってみたり、また市内のどこに何があるかを示す名所・旧跡の立体絵地図を作ったりしました。 2年生の時は、春日井市にある会社・工場などいろいろな施設を取材し、それを元にして、市勢の冊子を作りました。この冊子は、文化祭にくばるのですが、あんまりもらってくれないだろうという予想に反し、すぐになくなってしまい、うれしいやらおどろいたやらという気持ちでした。

3年生になって「下街道」と「古墳」について調べました。「下街道」では、勝川、鳥居松、坂下を中心に下街道を実地見聞して、街道の道筋や旧跡を確かめ、写真やスライドにおさめ、当時の下街道の意義を確認しました。また、「古墳」では、二子山古墳の模型を作り、それに関していろいろな面から調べました。 中部中学校の郷土研究クラブは、他の中学校ほど目立ちませんが、テーマは生徒が中心となって決め、先生の助言を受けながら調査を進めていくといった方法でやっています。そして少しずつではありますが、実績もあがりつつあり、さらに、このクラブをよいものにしていこうとがんばっています。今年は柏原中学校にもできましたので、それをひとつの区切りとして、がんばっていきたいものだと思います。

気南文化友の会

会長 山田良穂

衣食足って礼節を知るというが、このごろでは衣食足るほどに精神的荒廃がひどくなってゆくようにさえ思われる。民主々義や自由主義のはき違いから気尽勝手な利己中心的な言動が横行して、古き良き習慣や連帯感など省みられることの少ない世相になりつつある。こんな世相の中で、郷土の歴史を探り先人の遺徳にふれて自分達の住む所への愛着と理解を深めることが出来たらと、同好の志相寄って気南文化友の会を結成して既に2年半、伊藤浩先生や鵜飼健治先生の御指導を仰いで牛の歩みながら熱心に今日まで勉強をつづけてきた。その間、旧跡探訪も数回におよび、今までうっかり見落としてきたいくつかの思わぬ郷土史に目を開かれ、一木一草に所坊主の誇りすらも覚えるほどの興味が湧いて今ではこの勉強会が楽しみになりつつある。まだまだ調査や研究というところまではおよばないものの、知ることによって我々の郷土に対する理解が深まりこのこころがやがて郷土に対する愛情に変わってゆくことを願うものである。

昨年12月、2年間の勉強の成果として機関誌「足振(あしぶり)」を発行したところ、意外な反響を呼んで未知の方々からも数々の問い合わせがあり、こういう問題に関心をいだいて居られる方が意外と多いのに驚いているところである。気軽に勉強しあえる楽しい会に育てていきたいと思っているので、御希望の方はどしどし申込んで下さい。

お知らせ

展示案内

<市民文化センター>

▽特別展示「火と明りの歴史」

今回の展示は、古代から現代に至るまでの火と明りの道具を集め、先人の苦心を知り、現代人の教養をより深めるに資したいと企画しました。歴史や古典に興味のない方も御来館ください。きっと何か面白い発見ができるでしょう。

文化講演会(入場無料)

ガンダーラ美術とシルクロード

豊富なインド・パキスタン紀行の経験を背景に日本の仏教美術の源流についての講演

とき:7月21日(土曜日) 午後2時から

ところ:中央公民館第2集会室

講師:高橋秀夫氏(国際商科大学講師・アジア史担当)

土地に刻まれた歴史を探る

郷土の植物・地形・文化財のみかた・調べかたについての講演

講師:久永春男氏(日本考古学会協会員)

とき:7月28日(土曜日) 午前10時から

ところ:市民文化センター

文化財講座「仏像の見方」

現地学習を予定しています。学んだ内容を自分の眼で確かめてみませんか。

日程:7月16日(月曜日)から20日(金曜日)5日間 午後6時30分から8時30分

会場:中央公民館第3集会室

講師:梶藤義男氏(本市文化財保護委員)

申し込み:文化体育課(電話0568-33-1111)

冊子刊行のお知らせ

「春日井の文化財」

歴史のあと、美しいもの(指定文化財など)、野の石仏・句碑、昔のくらし、昔のならわし、昔ばなし、自然など市内の文化財を広範囲に取り上げました。A6版116ページの手軽な冊子です。

「春日井の年中行事」

暮らしの折目として、民俗文化の彩りとなってきた年中行事も、その基盤を失った今、急速に消え去ろうとしています。52・53年の2年間に亘り調査した今も残る行事、すでに記憶の中へ入ってしまったものを写真も入れ紹介しています。

「続・春日井の民俗」

かっての暮らしは、ムラ(地区)を単位に行われてきました。市内の7つの地区(牛山新田・大手本田・高山・下津尾・桜佐・足振・西尾)を取り上げ、衣・食・住から生産・信仰・社会生活・年中行事に亘る庶民の生活文化を地区別に、総合的に掲載しました。

(問い合わせは市民文化センター内文化体育課)へ

郷土誌史刊行物のご案内2

<市立図書館蔵>

館外貸し出しは出来ない本もありますが閲覧はすべてできます。

【地誌】

張州府志(松平君山・千村伯済)・尾張志(深田正韶ほか)・尾張名所図会(野口道直、岡田啓)・尾張名陽図会(名古屋史談会編)・尾張徇行記(樋口好古)・尾張雑記(愛知県教育会)・尾張地名考(津田正生)・尾張(大田亮)・変貌する尾張野(県社会科教育研究会)

【歴史】

張州雑志(郷土資料刊行会)・尾張藩石高考(徳川義親)・東春日井郡誌・西春日井郡誌(各郡役所)・尾張の歴史地理(水野時二)

【民俗】

日本の民俗―愛知(津田豊彦ほか)・生きている民俗探訪―愛知(安藤慶一郎)・より理解を深める為に、定本柳田国男集・折口信夫全集

【御嶽・覚明霊神関係】

御嶽の歴史(生駒勘七)・覚明行者御伝記(津田応助)・覚明行者御伝記(安藤直太朗)・連城亭随筆(小寺玉晁、但し、この本のみ名古屋中央図書館蔵)

郷土誌かすがいの友の会会員募集

本誌を支え、発展向上させるための母体として「友の会」組織をつくっています。あなたもぜひ会員になってください。

会員の方には季刊「郷土誌かすがい」を送付します。

年会費:300円

申込み:住所・氏名・年齢・職業を記入の上、会費として50円切手 300円分を同封し、柏原町 1-97の1 市民文化センター内文化体育課へ

発行元

昭和54年6月15日発行(年4回発行)

発行所:春日井市教育委員会文化体育課