郷土誌かすがい 第11号

昭和56年6月15日発行 第11号 ホームページ版

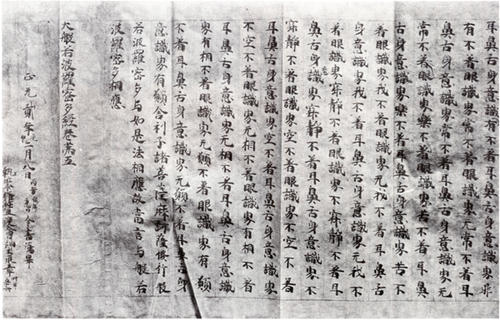

大般若経 六百巻

内津町 見性寺

大般若経は中国唐の名僧玄奘(げんじょう)が漢訳したインドの仏典であり、般若(はんにゃ)波(は)羅(ら)密(みつ)(智恵)を説く。すなわち仏法の根本義を集大成したものである。

内々神社から下街道を少し下った高台にある見性寺は、曹洞宗の小牧市福厳寺末で、天文年間(1532~55)の創建という。この寺に伝来不詳の大般若経六百巻があり、冊子本となっている。至徳3年(1386)に一宮市地蔵院で写書されたものが多いが、鎌倉時代の文治3年(1187)と正元2年(1260)古いものもある。江戸時代の写経補冊に加え版経も混っている。この見性寺本は江戸初期に海部郡甚目寺の什物となっていたと伝える。料紙も多様で褐色の斐(ひ)紙をはじめ、黄麻紙、荼毘(だび)紙等が用いられているようだ。斐紙と思われる正元2年銘の経冊は竪25センチメートル、横全長792センチメートルで界線を定規により墨書し、その中に一行17文字が右下りの謹厳な楷書写されている。巻第五の跋文として下記名の年紀がある。

正元弐年 庚申 二月八日 丙歳執筆悉内 今書写畢

執筆権祢宜渡会神主飛章 時年 五十六

この写経は伊勢渡會(わたらい)の神主筆であるので、神宮と何等かの関係があっただろう。

わが国の写経が、仏教伝来以後は写経生はもちろん、天皇、皇族、貴族、僧侶等、衆俗貴賎を問わず、各年代とも作善の一つとして行われた。著名なものに平家一門による厳島神社への納経がある。

県内では大須七ツ寺一切経が平安時代末に書写され、唐櫃(からびつ)入りとなっている。

梶藤義男 市文化財保護委員

郷土史探訪

地租改正と農民騒動

森原章 愛知教育大学名誉教授

地租改正の意義

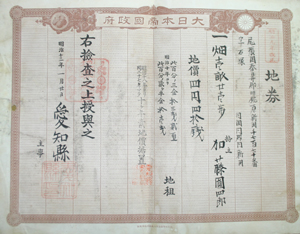

地租改正は、明治2年神田孝平の建議にはじまり、廃藩置県後の4年から実行に着手し、まず、これまで無税であった都会地について地券を交付し、地租を徴収することにした。ついで5年に徳川幕府が寛永20年に公布した田畑永代売買の禁を解いて売買の自由を認めるとともに、これらの農地についても地券を交付することにした。これが壬申地券である。こうして一部の土地は私有権が認められたがまだ全部には及ばず、また地租の統一的な改革には至らなかった。そこで6年7月、地租改正法が公布され、地租改正条例7条が公示された。すなわち、これまでの貢租を廃止し、全国の土地の地押丈量を行ない、その所有および地積を定め、また田畑の地位等級および収穫を定めて地価を決定し、その地価の100分の3を新地租として金納させることになったわけである。

ここにおいて地租改正は、単に税制の改革のみならず、土地制度の変革であり、封建的土地所有に立脚する領主階級を解体し資本主義への道を開くという近代日本の形成にとってきわめて重要な意義を担うものとなるが、それだけにこれを完遂することは太閤検地以上に容易ならざる大事業であったことが推察される。

地価算定の方式

地租改正について大阪書籍の中学社会科教科書には、「そのため政府は、土地の面積を正確にはかり、地主に地券をあたえて所有権をみとめ、納税義務者とした。そして税をかける標準をこれまでの収穫高から地価にあらためて、その3パーセントを地租とし、地主は現金で納めることにした」と説明している。

これはさきの地租改正条例に照応するものでまちがいではないが、税をかける標準を「収穫高から地価にあらためて」とあるのは、説明不十分で誤解を招きやすい。地租は地価によって決まるであるから、地租改正で決定的に重要なのは地価であるが、それをどのような方式で算定するかが問題である。地租改正をめぐる農民騒動の焦点も実はこの点にかかっている。そこで色々といきさつはあったが、政府が最終的に決定した地価算定の方式は、単位当収穫量、種肥料、農産物価格、利子率も4つの要素に基づき、それに支払うべき地租も考慮して地主の利潤を計算し、それがどれだけの資本=地価から生み出される利子率かを逆算して決定するという近代的な方式であった。(ただし労賃は無視されてい)

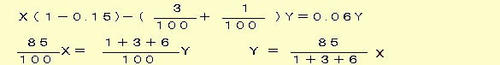

ところが、政府としてはその実施に当たって隠された2つの目標があった。1つは「必シモ成功ノ速ナルヲ要セス」(条例第1章しながら、真意はできるだけ短期に終了を期待したこと、今1つは新地租の総額が旧貢租の総額よりも減少しないことを至上命令としたことである。そのために地租は地価の100分1位が適当であるけれども、物品税その他の諸税目がおこるまでしばらく100分の3でがまんしてほしいと訴えたのである。政府自ら農民の負担加重を認めていたのだから、改正事業が長びけばそれだけ紛擾事件が全国的に拡まり収拾できなくなる恐れもあった。そこで上記地価算定の方式もなるべく単純化し画一的に実施するため、まず利子率を6分と限定し、地租は地価の100分の3、それに地方費100分に1をさきに決定し、必ずしも同一ではない種肥料も一律に収穫米代の1割5分と定めた。そして農産物価格も米麦価で表示し、管内同一価格を原則とした。これを式であらわすと次の通りである。

収穫米代X,地価Yとすると、

つまり地価Yは収穫米代Xに比例し、利子率に反比例する。利子率は6分におさえられているから、結局収穫米代が地価を左右することになる。教科書に「収穫高から地価にあらためた」とあるのが誤解を招くといったのはこのことである。

ところで収穫米代は米価によって決まる。米価は管内一米価として決定されるが、例えば愛知県では尾張と三河の2管区にわかち、尾張では調査地点を13か所(名古屋・鳴海・津島・神守・平島新田・稲葉・片原一色・小牧・岩倉・稲置・黒田・半田・一宮)選び、明治3年以降5か年の平均をとって米価4円87銭、麦価2円6銭と定めた。では、収穫量はどうして決めるか。これが地位等級方式である。実収穫量は年々の豊凶や労働力・技術・勤惰によっても違うから、あるべき収穫量をとらえようというわけである。つまり旧幕府時代の検地による上・中・下・下々の田畑等級と同じ方式で、それよりもさらに細かに等級を設けるとともに、均衡をはかって公正を期するため、一村内地位等級、村等、区等、郡等、国等と等級体系を構成する。以自作地の場合であるが、小作地については初め政府は慣行小基づく算定方式を示していたが、やがてすべて自作地として算定する方式に単純化して統一したのである。

春日井郡騒擾はなぜ起こったか

以上が地租改正実施の大綱であるが、これが各府県単位に県当局によって実施されたとき、藩政時代の条件が必ずしも同一でないから、とくに旧貢祖との比較において新地租の投げかける波紋にはかなり大小ちがいがあった。例えば水沢県の場合、地租改正によって「新法ノ始メテ均一ニ帰スルヲ喜ヒ毎戸餅ヲツキ濁酒ヲ酌ミ相祝賀セリ」(「基礎資料」上巻)という状態であった。農民が維新の変革に期待をかけた最大のものは何よりも年貢の減少であったから、地租が従来少しも変わらないか、逆にふえるということであれば、農民のうける打撃は深刻である。期待を裏切られた失望不満はやがて新政府への不信となり憤りに転ずるであろう。そのうえ実施にあたる県官の態度にも問題があった。とかく新政府の武士あがりの官僚には官の権威を笠に着て高圧的態度で人民に臨む封建時代の慣習をそのままうけつぐものが多かった。しかし農民は必ずしも封建時代の弱い農民ではなかった。四民平等の新しい自覚をもつ新時不屈な農民が育ちつつあった。この点に官民対立に拍車をかける因子があったと思われる。地租改正をめぐる愛知県春日井郡の農民騒擾は、たまたまこうした条件蓄積したところに勃発したものと考えられるのである。

すなわち事件は京都の華族出身で万事応揚な県令鷲尾隆聚が更迭し、熊本藩士で福島県令となり地租改正にも敏腕振っていた新県令安場保和が着任し、堺県地券係から引き抜いた荒木利定を春日井郡改租係にすえた明治9年に端を発し。

これまで愛知県では、明治7年「地租改正ニ付心得書」を通達し、一筆毎の地所について地主において見込みの地価を申告させ、その当否を官において検査するというやり方をとっていたので、なかなか進捗しである。ここにおいて新県令は面目を一新し、改めて告論書を出し、着手の順序を反別丈量と地価の査定の2段階にわけ、「官民一層奮励して成功の駿速を期すべし」と通達した。なお管内を尾張と三河の2区に区分したのは旧幕府時代のあり方が著しく異なっていたからである。

さて、荒木は熊本出身で元足軽、安場の近親ということで、いちだんと権威を笠に着、功をあせったものと思われる。第一段階の地押丈量において、夜中にたいまつをともして「無二無三」に強行し、これに抗議し第3大区(春日井郡)区長、林金兵衛は辞職する。第2段階の地価の査定については、明治9年6月「地位等級詮評順序」が公布された。それによると、まず1村内地主の中から村議員を選び、村議員の中から小区議員(後に部落議員とよぶ)、小区議員の中から郡議員、郡議員の中から県議員を順次選び、それぞれ1村内、小区内、1郡内、全管内と順序を追って地位詮評を進める定めであった。さきに第3区長を辞した林金兵衛は、ここにおいて上条村地位詮評議員に選ばれ、ついで第14小区議員となり、さらに春日井194か村を代表する郡議員となり、そして郡議員36名の中から郡議長におされ、再び県官と対決することになった。ところが荒木係官はすこしも態度を反省することなく、1村内地位詮評がなかなか進まないのをみると、規定の順序を無視して、さきに村位等級の決定を郡議員に迫り、これに異議を唱えると、収穫期を控えて「鎌止め令」を出して農民を困らせ、ついに県官が査定した村位予定書を東西半郡宛の郡議員に別々に評定させ、その受諾を強要したのである。春日井郡は後に東西2つの郡に分かれるが、西部は一般に平坦地水にも恵まれ交通の便もよいが、東部は山地丘陵地で水に乏しく交通便も悪い。したがって収穫米代にしても同じ米価で計算されると東部は不利である。つまり県官は郡2つに分裂させて屈服させようとしたわけである。しかも田畑の等級は他郡の25等~35等対して田13等、畑15等の幅しか認めなかった。金兵衛はこの点についても抗議したが、荒木係官がつづいて各村収穫予定書の提出を郡議員に迫るに及んで、ついに郡議長の地位を去る。しかも荒木は結局郡議員が提出した収穫予定書は破棄し、県側で確立した収穫分賦書の調印を各村議員に要求し、「此上故障かましき儀申立、これを請けず候はば朝敵故皇国の地には差置かず、家族老若男女村中不残外国へ追払い相成るべく候」と脅迫するに至った。

ここにおいて不服村落も泣き寝入りやむなきに至り、次々に調印を受諾する。しかし最後までこれを拒否したのが、林金兵衛の和尓良村(上条・八田新田・大光寺子新田の3村合併)1か村のみであった。もっとも田楽・牛山・上条新田の3か村も和尓良村の反対に力をえて、一旦受諾しながら再び拒否の態度を決めた。これよりさき三河は明治10年5月、田畑宅地の地租改正を終結している。これは藩政時代貢租が比較的重かったため、新地租は減租となり、したがって紛糾をみなかったもと思われる。尾張では10年9月に前記4か村を除いて一応終結し、同時に荒木は春日井郡改租不成立の責任をとり免職、やがて高知県に転勤した。騒擾事件はこうしてこの4か村を中心にこれより発展するわけであるが、林金兵衛という人物の存在が非常に大きなカギを握るものであったことは否定できない。つまり金兵衛の不屈のがんばりがなければこの時尾張の改租事業は終結していたであろうからである。

|

東春 |

西春 |

計 |

|

|---|---|---|---|

|

増租村 |

92 |

39 |

131 |

|

(うち騒擾参加村) |

38 |

5 |

43 |

|

減租村 |

21 |

41 |

62 |

|

(うち騒擾参加村) |

0 |

0 |

0 |

|

計 |

113 |

80 |

193 |

明治13年に東西2郡に分かれる。

事件の結末

林家は旧上条村の豪農であり、歴代庄屋役を勤め、金兵衛もまた安政5年34歳にして水野陣屋総庄屋、16か村総代となった。幼時より文武の道も修めており、幕末の時局多端の際には藩命をうけて軍資金や人調達にあたり、また戊辰戦争には草薙隊と称する農兵隊を組織し、自ら隊長として藩老田宮如雲に従って東西に出動した。

さて、金兵衛4か村総代として直接上京し、地租改正事務局へ出訴歎願することになった。明治11年1月のことである。ところがこれを伝え聞いて同調する村々が次第にふえ、ついに43か村に達した。その内訳は右表のとおりで、すべて増租村で大部分は後東春日井郡に属する村々であった。代表一行が熱田から船で桑名へでて四日市で横浜行きの汽船に乗りかえ、横浜から初めて汽車に乗り東京新橋に着いたのは、村を出発してから1週間後の2月4日であった。それより宿に立籠り、三田の福沢諭吉の援護をえて歎願書作成に没頭する。しかし3月の初願も、5月の再願も却下される。ようやく3度目の歎願に対し「村々協議の上公平の分賦」ができるなら、再調査も考慮するとの指令があったが、これは結局減租村の多い西部議員の反対によって協議会すら成立しなかった。こうして改租やり直しを歎願運動でかち取ろうとした合法運動も行き詰り、絶望しかけた村民たちは、折から明治天皇の名古屋巡幸を迎えて直訴を企て4万5千人が三階橋に押し寄せ、あるいは再度上京した代表のあとを追って、村議400余名が大挙上京を企て浜松で阻止されるなど、また村々で竹槍などを用意する不穏な動きが生じた。これらは金兵衛ら代表の必死の制止により抑えられるが、前途は楽観できなかった。この事件は新聞もとりあげ東京はもちろん全国的にも有名になり、その成り行きは世間にも注目するところであったから、政府や県も簡単には妥協できなかったのであろう。このようなとき旧藩主徳川慶勝が乗り出し、43か村に救援金3万5千円を下賜することで金兵衛を説得し、1年3か月に及んだこの運動に終止符がうたれるのである。

事件はこのように最後は特殊な解決の仕方で終わるが、地租改正を民主的な偽装のもとに、上から強圧的に実施しようとした政府の意図に正面から対決し、その不正を天下に暴露したことは高く評価されるであろう。事実、福沢民権運動家は陰に陽にかれらを援助し、東京の新聞をはじめ市民たちも、上京農民たちの肩をもち、すこぶる同情的であった。すでに世間は農民の主張を是とし、政府態度を非としていたのである。とすると、たとえ政府の譲歩を獲得できなかったとしても、事実は農民側の勝利ということができ、これによって春日井農民はもちろんのこと、全農民が権利の主張に大きな自信をえた意義を無視してはならない。この意味でこの事件は、自由民権運動を誘導した先駆として位置づけることもできよう。

「歴史教育の道」より転載

私の研究

松浦敬という歌人について

坂下町 木全圓壽

- ひょっとしたら、大正初年代の『新潮』歌壇に出てくる歌人、松浦敬という人を御存知の方はないだろうか。

ここ10年来、僕は『名古屋近代文学史研究』に據って、雑多な詩人や作家を追っかけている。そういう作業の一端として明治から大正へかけて随分着実な発展を遂げた『新潮』歌壇の、多分はこの地方の歌人ではないかという人達を何人か拾い出している。

『新潮』歌壇は最頃、作者名の下に(尾張)とか(三河)といった地名が記載されていたけれど、後にそれが廃されてしまっていて、余程注意しない限り見逃してしまう。

僕はそこ歌人を拾い出した。三河足助の松井清市、鳴海の榊原春村、小牧の若原草二、名古屋の棚橋ことを(後に古刀雄と改めた)等であった。

とめどもなく、そういう歌人名前と作品が僕の眼の前を通り過ぎて行った。地名記載が廃された大正初年代に至って、その松浦敬の名に出会ったのだが、むろん、僕には初めて見る名前で、どこの誰ということがわかろう筈は。 - ところが、ひょっとしたら――と僕の眼をまごつかせる作品に出っくわした。

亜炭ほすはだか男が真赤なる煙突にむかひいばりしてをり

とろっこおすまっ黒な坑夫の眼がひかる秋のいり日のあつき山はら

『新潮』歌壇大正4年12月の作品であった。亜炭なら――あるいは、こっちの人ではないだろうか。

そこで、僕はもう一度、その松浦敬にピントを合わせた。

「いぶせき日」(散文)大正2年8月

無題(短歌五首)大正2年10月

無題(短歌2首)大正4年6月

無題(短歌7首)大正4年12月

「松と花と藁火」(短歌11首)大正5年8月

「野に遊ぶ鶏」(短歌14首)大正6年3月

などがあった。

まだあるかも知れないが、今のところこれを手がかりにするしか方法がない。

だが、そのうち「野に遊ぶ鶏」の中に、

うつつ川川の瀬音が粟がら焚くほのほゆるがし夕さりにけり

という一首があった。

“うつつ川”は内津川であろう。

と――なると、前“亜炭”とこの“うつつ川”は結びつく。

この松浦敬の作品は、今のところ、僕の手許にはこれだけしかない。そしてそれは多くの生活詠であった。そこから推していくと、内津川川沿いのどこかに住み、亜炭採掘を業としていた人ではなかった。

この歌人に関する文学的資料、まだ未調査なのだが、『中部短歌会50年史』にその名は、同誌創刊の頃に出ている。あるいは歌人の間ではその名前を知る人も多かったのかも知れない。 - どういうわけか、半小説と見るべき散文が一篇だけあって、これもまた、短歌が生活詠であると同じように、当時、最も新しい志向であった田山花袋の自然主義をなぞった作品であった。

すでに結婚していたか、あるいは同棲生活であったか、雨の降る日の憂鬱な1日を描いている。そして短歌作品の中に“二十男”と詠じたものがあり、更に恋歌が幾首かあって、それは何らかの意味で青春のあかしであったとしたら、内津川沿いのどこかで、一人の歌人がひたすら詩歌に若い生命を見つめていたと言えはしないだろうか。

任意に、作品の一部を紹介して置く。

曼珠沙華夕さりくれば鶏舎(とや)ぬちにたまごたづぬる二十男の

うす陽てる亜炭干場にちょんぼりと赤き着物がほしてあるかも

ねこやなぎ昼の月する川ばたの砂地にうすき影したるかな

松の花散れる川べ砂原に青ばとが二羽あそべり夕

酒のまぬ父が心をいとしめど葉桜のかげにおのれすべなし

さ庭べのうすもゝいろの葡萄の芽母はまた眼を病みてあるかも

しみじみと粟がらの火に甘藷(いも)やくと甘藷なげ入れし父を見にけり

大正初年代、自ら“二十男”と書き、内津川沿いに住み、亜炭採掘に従事したであろう松浦敬という青年歌人の、その後の消息や文筆について詳しく知りたい。もし、お気づきのことがあったら御教示賜りたい。

ふるさとの歴史

中世 葉上流の伝流と密蔵院

重松明久 広島大学教授

中世において、国内各地に栄えた密教文化として、台密と東密があることは、これまでのべてきたところである。密蔵院をはじめた慈妙は台密に属する僧であったことは、いうまでもなかろう。慈妙の層する流派は、台密のうちでも葉上流といわれる。ここで天台宗の開創者最澄以来、台密がどのように受けつがれてきたのか、概略をのべておこう。

元来、天台宗は法華と念仏信仰を主としており、いわゆる顕教の立場をとったことは認めなければならない、しかし最澄自身、顕教的な止観業とともに密教的な遮那(しゃな)業を説いており、基本的には顕密兼修の立場にあったといえる。最澄に萌芽的にみられた密教的要素は、天台宗第4祖の慈覚大師円仁、第6祖の智証大師円珍を経て、益々表面化し、東密と対立して、台密の太い流れを形成してゆくこととなった。

以上の台密の伝流は、慈恵大師良源以後、13流と分派して、互にその深秘法験をきそうこととなった。時あたかも、顕教方面法華・念仏信仰では、大物の源信が出て『往生要集』の名著を作ったころであった。13流とは1 根本大師流、2 智証大師流、3 慈恵大師流、4 院尊流、5 三昧流、6 仏頂流、7 蓮華流、8 味岡流、9 智泉流、10 穴太流、11 法曼流、12 功徳流、13 梨本流、以上である。

以上の13流のうち1 の根本大師流は、最澄―円仁の流派、比叡山においては、この派が独り全盛を誇った。このころは、顕教ではさきにふれた源信の恵心流、覚運の檀那流が栄え、この両者は密教をも加え、顕密習合宗風をおこした。一方密教専門の立場を貫いたのは、谷流の祖といわれる谷阿闍梨皇慶であった。かれは1 根本大師流に2 智証大師流をあわせ、さらに東密の要素をも混入し、台密の本流を形成した。かれの著といわれる「四十帖口決」があり、東密を加えている。この後台密が降雨、安産、病気平癒、敵国降伏などの祈祷呪法に堕する基を開いたといわれる(島地大等『天台教教学史』)。頃は源平時代。

いま大体の 法系を示せば、右のとおりである。

谷流を継承した蓮華流は、蓮華院永意の流派。葉上流は建仁寺栄西のはじめた派。栄西は蓮華流をうけ、同時に 穴太流祖基好に従い、両部灌頂をうけ、さらに川流の 顕意から離作業灌頂をうけた。東塔東谷葉上房にいたので、その派を葉上流という 。かれはのち入宋帰朝後建仁寺を建て、台密禅三宗兼学の道場とした。建保3年(1215)死去している 。

栄西の 門下に観海、明全、栄朝、心海といった人たちがいた。このうち栄朝は上野国世良田に長楽寺を 開創。台密禅を広めた。その門下に栄宋、弁円がおり、弁円は東福寺の 開山。東福寺は栄西のはじめた建仁寺とともに京都五山の一寺。弁円の 弟子が大恵。その弟子が空然(安養寺)、空然の弟子が慈妙と いうことになる。したがって慈妙は栄西から数えて4代目の法孫となる。すなわち 栄西―栄朝―弁円―大恵―空然―慈妙と継承している 。

慈妙ののち、天文年間頃には秀憲や祐俊が活躍し、密蔵院は天台密教の中枢として繁栄を維持していた。密蔵院にて灌頂をうけ阿闍梨位を獲得する者も多かったが、一面これらの門弟を統制し、本寺としての権威を護持しようとの努力もなされている。天文21年(1552)11月16日付けで、住職の全運ら有力門弟の連署した置文によれば、当院は葉上流の法脈をひく慈妙以来の血脈を継受する天下無双の霊場であり大阿闍梨位の者も多く生まれたが、本寺密蔵院の証明をえない以上、灌頂を授けてはいけない。もしこの規定にそむけば、破門するということを確認し合っている。

江戸時代の初期、元和元年(1615)に密蔵院の住職となった珍祐以来、幕府の保護をもうけ、台密の拠点としての法燈を維持している。この頃には智洞・智峰らの高僧が出て、葉上流を振興し、篠木流ともよばれた。昭和9年まで灌頂を行っていたことは、さきにふれた。

江戸時代の比較的初期の寛永7年4月15日付の密蔵院所蔵の証文によれば、密蔵院の末寺は7ヶ国100ヶ寺に及び、表面では繁栄している。しかし密蔵院以外の寺で灌頂をうけ法流も変更したため、寺も没収されるとのことであるが、不服はない。今後は密蔵院での諸役を奉仕し、灌頂の代金も差上げる。もしこれにそむけば追放処分に処せられても異議はない旨のわび状を末寺僧が出している。本寺密蔵院と末寺との関係の一端をのぞかせている。

江戸時代においても、末寺の僧たちがかなり厳格な戒律を守っていたことは、寛政2年(1790)3月8日付の起請文にみえる。これによれば、女犯・肉食の戒律を厳守、身命を失うといえども違犯しないと誓っている。清僧としてのきびしさが護持されていたことがわかる。

密蔵院は中世から近世にかけて多くの末寺を持っており、これらの末寺から納付される末寺銭が寺の財政を潤していた。他に例えば織田寛広・柴田道楽といった武士の信仰をうけ、祠堂米などといった名目で寄附をうけている。江戸時代初期に、伽藍を再興した時の奉加帳が伝わる。尾張藩主一族の他、成瀬隼人正・渡辺半蔵といった有名武士が奉加帳に名を連ねている。固定財産としての田畑は、計10町余り、高は137石余りというのが、江戸時代を通じての公定評価額であった。

密蔵院には江戸時代を通じて、常泉坊・福泉坊・常林坊・千蔵坊・善明坊・吉禅坊の6坊の塔頭(たっちゅう)があった。密蔵院の寺内の伽藍構成としては、江戸時代においては、秘仏の薬師如来像を安置した薬師堂、観音菩薩像安置の観音堂、安阿弥刻むといわれる大行普賢像安置の如法堂(元三大師堂ともいう)、円仁が彫ったといわれる大日如来像安置の灌頂堂、大宮法眼の彫りといわれる阿弥陀像を安置の道場、その他多宝塔があると記録されている。なお開基慈妙の宝篋印塔ものこる。さらに神明の慈妙院は密蔵院お奥宮といわれ、慈妙が灌頂の浄水乏しく、密呪加持した独鈷で地をうかがったところ湧き出たとの伝承をもつ灌頂井があることが『張州府志』に記されている。

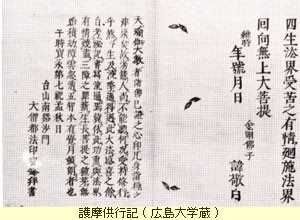

ところで台密とりわけ葉上流の修法が、どのような目的のため修せられたのであろうか、密蔵院の住職となった智峰が、宝永7年(1710)刊記を加えて板行した『護摩供行記』(広島大学蔵)についてみよう。この修法で祈願の対象は、秘密教主毘盧遮那如来であり、さらに大日如来や不動明王であった。実際の修法としては、懺悔偈を唱え、印を結び真言を唱える。祈願の内容は、天皇の玉体安穏、御願円満をはじめ、皇后、関白、文武百官、士農工商、百姓万民の為に、天下泰平、国家安全、五穀豊饒、万民快楽を祈るとしている。そのためにとくに災害消除、福寿増長を祈願の目標にしていたことがわかる。一方、月輪観を修し自分の身体が不動明王と一体で異なることがない観想を行っており、密教文化の現世的性格をうかがうことができる。

智峰の板行した『護摩供行記』にも、行者の修した功徳をもって竜神や国中の大小神祗に回向し加護にあずかろうといい、同じく現世利益を主とする神祗信仰と親縁関係にあった消息を伝えている。

密蔵院と神社との結びつきとしては、尾張藩主義直が元和5年(1619)天海大僧正を招き、名古屋城内に建てた家康を祭る東照宮の尊寿院がある。時あたかも比叡山日増院より密蔵院に移り、両院を兼帯していた珍祐権僧正が義直の信任をうけ、尊寿院の別当職の元祖となった。そののちも代々密蔵院住職が尊寿院の別当を兼ねることとなった。天長山尊寿院との号は、寛永4年(1628)天海が付けている。なお天海は延暦寺の鎮守の日吉神社を中心とする山王一実神道を振興した。今日なお密蔵院の境内に山王社を祀っている。

つぎに熱田社の神宮寺の如法院・円定坊・宝蔵坊の支配をも密蔵院が行なった。これらは中世には密蔵院の末寺であったが、中世末離脱、熱田大宮司の直接支配下に入った。のち真言宗系となったこともある。さらに宝永元年(1704)日光輪王寺を介して天台宗系となり、恵恩院智洞の時から再び密蔵院末寺となった。今日密蔵院に尊寿院や熱田神宮寺関係、ならびに熱田座主が戦国時代に別当職を兼帯した笠覆寺の古文書を襲蔵しているのは、以上のような関係があったからである。

みんなの広場

円福寺の鐘

白山町 井口泰子

勝嶽山円福寺の阿闍梨(あざり)、純潤(じゅんにん)法印さんの自慢の一つは当山の梵(ぼん)鐘である。

朝な夕な、この鐘の音は白山町一帯を、諸行無常、寂滅為楽と流れて絶えることがない。

ことにまだ床の中、夢の中で聞く午前5時の鐘は格別の味わいがある。酷寒時の5時はふとんの中にいても冷気で目覚めるほどなのに、ゴーンゴーンと鐘の音を聞くと、「あゝ法印さまもお寒かろう」と思わずにはいられない。

円福寺は山寺である。山門から鐘楼までは標高差にして約50メートル。緑深い石段を一気に鐘楼まで登ると、私などは息切れがしてへばってしまう。それを今年83才の法印さんは苦もなくぴょんぴょんと飛ぶようにかけあがられる。

未明の凍れる朝も、夕闇の中も、きっと飛ぶようにかけ登っては鐘をつかれるのであろう。

「この寺は山寺ですから鐘は見るというよりも音色に気を配りました。麓の村人に毎朝よい鐘の音を届けたいと思いましてな」

なるほどよい音色である。高からず低からず、小さからずまた重からず。

「黄鐘調(おうじきちょう)といいまして、妙心寺や四天王寺の鐘と同じ音色です」丁度、四天王寺が正しい黄鐘調の鐘を造っていた時だったのでその鋳型をそのまま使って鋳造したとか。

形も大変美しい。南無観世音菩薩と彫られた鐘座の袈裟襷を中心に4人の天女が領巾(ひれ)をなびかせながら舞っている。竜頭の彫も極めて精巧。大きさもほどよく、前の観音堂によく似合っている。

鐘の内側と外側下端にびっしりと人名が彫られている。

そもそもこの鐘は何々時代造といった古いものではなく、戦後間もない昭和23年4月の鋳造である。代々伝わった鐘は戦争の金属供出で出してしまって数年間この寺には鐘がなかったのを、法印さんの発願で鋳造されたのである。

そのおり、浄財を寄進した全員の名を鐘に彫り込んで後世に残すことにしたのである。

鐘楼の後ろはみごとな藪椿(やぶつばき)の森である。森の端は崖(がけ)になっていて、木々の隙間から白山町、その向こうに春日井市が一望される。

鐘の音はここからゆるやかに麓の家々に届き、今はニュータウンにも余韻嫋々(じょうじょう)と響いていく。

お知らせ

文化財映画(16ミリ)貸し出し中

高蔵寺ニュータウンに隣接する外之原地区に今も伝わる獅子神楽をより多くの人々に知ってもらおうと、春日井市教育委員会は「生きている獅子」と題して映画化した。記録を中心にしながらも、ふる里に息づく民俗芸能を情感深く描いており、すでに貸し出しを受けた学校・老人会等で大好評をうけている。

窓口:市民文化センター内社会教育課、視聴覚ライブラリー(柏原町1…)なお、社会教育課では他に、アニメ・劇映画などをはじめ150本のフィルムと映写機器を、子供会・婦人会などの団体向けに貸し出している。

『春日井市の寺院』発売中

市内の寺院70余寺について、その由緒、歴史、文化財、伝説などを調査収録。A5判80頁、定価800円で郷土史研究会が発行。

取扱書店

伊藤十治書店(鳥居松町6)

伊藤十治書店 藤山台店

伊藤十治書店 西武店

伊藤十治書店 清水屋店

ヒラノ正和堂書店(高蔵寺町4)

ヒラノ正和堂書店 サンマルシェ店

陶文堂書店(中央台5)

寺沢書店(坂下町3)

秀才堂書店(神領町)

上条文庫(上条町1)

春日井書房(八事町2)

文昌堂書店(旭町2)

三洋堂勝川店(勝川町7)

純正堂書店(松新町1)

鈴木書店(味美白山町1)

石黒文化堂書店(西本町1)

水野書店(町屋町)

日本書房(白山町)

刊行『尾張勝川廃寺範囲確認調査概報』

昨年度実施した勝川廃寺遺跡範囲確認調査の結果を収録。

投稿歓迎

内容:文化・文化財関係

字数:みんなの広場・私の目で見た春日井の民俗 600字程度

私の研究 700字程度

採用分には薄謝進呈

発行元

昭和56年6月15日発行(年4回発行)

発行所:春日井市教育委員会文化体育課